미국에선 아이에게 운동 하나는 꼭 시키라는 이야기를 많이 합니다. 방과 후로 집 근처 어린이 축구단에 지원 신청했습니다. 3개월 연습 기준 200불 넘는 금액을 지불하고 팀 배정을 기다렸습니다. 그러나 어떻게 된 일인지 팀 배정이 되지 않았습니다. 알고 보니 학부모 중 자원봉사할 코치를 구하고 있는데, 지원자가 나타나지 않았기 때문입니다. 한국의 학원 시스템에 익숙한 사람으로 영 이해할 수 없는 부분이었습니다. ‘아니 내가 내 돈 내고, 가서 자원봉사로 아이들 축구까지 가르치라고?’ 그런데 신기하게도 결국 축구팀을 신청한 아이 중 2명의 아빠가 자원봉사 코치로 지원해 팀이 구성됐습니다. 주중 오후 5시와 토요일 오전에 연습과 경기가 이뤄지는데 해당 아빠들이 참석해서 아이들을 지도하는 겁니다. 이런 운영 방식은 인근의 다른 축구팀도 마찬가지였습니다. 어떻게 직장 근무를 마치고 주중 오후 5시에 축구를 가르치러 올 수 있는 건지 ‘K직장인’으로선 입이 떡 벌어졌습니다.

코치를 붙잡고 차마 물어보진 못했지만, 이후 다양한 자원봉사자들을 만나면서 조금은 그 문화를 이해하게 됐습니다. 학교뿐만 아니라 커뮤니티의 핵심 거점 역할을 하는 도서관에도 수많은 자원봉사자들이 있습니다. 도서관에서 저와 같은 외국인들에게 영어를 가르치는 이들도 있습니다. 은퇴하신 공무원, 교사, 직장인 등 직업군도 다양했습니다. 이들에게 “내 시간을 써서 어떻게 많은 미국인이 자원 봉사를 하는 것이냐”고 묻자 그 중 한 분의 말이 기억에 남았습니다. “나도 젊었을 때 많은 자원봉사자로부터 도움을 받았다. 이제는 내가 커뮤니티에 돌려줄 때라고 생각한다.” 결국 어렸을 때부터 지켜보며, 경험했던 자원봉사 문화가 사회에서 선순환을 이뤄내고 있는겁니다. 코치를 지원했던 아버지도 ‘어렸을 때 똑같은 자원봉사 코치에게 배웠으리라’는 생각이 들었습니다. 저도 많은 자원봉사자의 도움을 받다 보니 일종의 부채의식이 생겨 돌려줄 방안을 고민하고 있습니다.

자원봉사 말고 또 일상에서 수시로 요구받는 문화가 바로 기부금입니다. 학교, 박물관, 국립공원 등을 비롯해 소방관, 경찰관 등 공무원에 대한 기부금 모집도 있습니다. 아이가 다니는 학교에서는 각종 기부금을 수시로 모집하고 있습니다. 학부모회에서도 기부금 모집을 하는데, 학부모회에서 수많은 자원봉사와 행사를 진행하는 것을 보고 고마운 마음에 나름 거액을 기부했습니다. 그러나 이후 예상치 못한 일을 겪었습니다. 아이가 학교에서 기부금 행사 관련 선생님이 아이들에게 기념품을 나눠줬는데 자신은 받지 못했다는 겁니다.

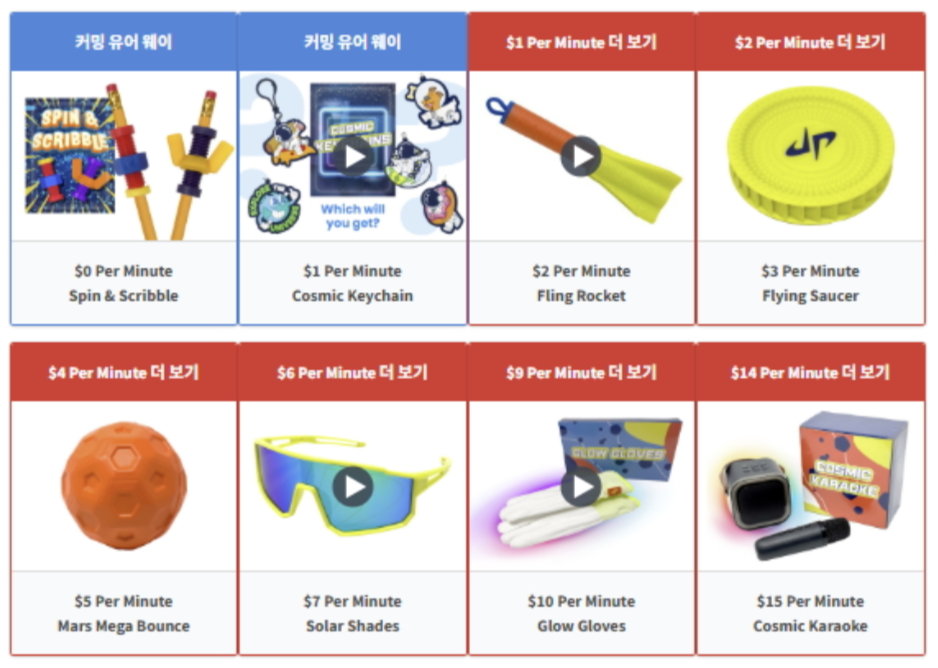

저는 이상한 생각이 들어서 학교 사이트에 다시 들어가 보고 경악을 금치 못했습니다. 일단 제가 냈던 기부금과는 다른 종류의 기부금 모집이었는데, 기부금 액수 35달러부터 1750달러까지 기부금액마다 50개의 기념품이 책정돼 있었습니다. 그리고 이 기념품을 반에서 선생님이 아이들에게 나눠준 것이죠. 선생님으로서는 아이가 얼마의 기부금을 냈는지 다 알 수밖에 없는 겁니다. 사이트에는 학년별 반마다 기부금을 얼마나 모은 것인지 등수와 금액도 적혀 있었습니다. 선생님도 스트레스가 만만치 않겠다는 생각이 들었습니다. 무엇보다 공립초등학교에서 아이들을 기부금별로 일종의 줄세우기를 하는 것인가라는 생각에 착잡했습니다. 저도 울며 겨자 먹기로 또다시 기부금을 냈습니다. 자발적으로 냈던 앞선 기부금과는 다른 목적이었죠. 진정한 기부금의 의미를 생각해보지 않을 수 없었습니다.