- 코로나19 이후 미국의 인플레이션 대응 분석을 중심으로 한겨레 이경미 연수기관: 조지워싱턴대

서론

2020년 초, 세계는 갑작스러운 코로나19 팬데믹으로 경제봉쇄에 직면했다. 그 충격에 맞서 미국 정부는 대규모 재정을 풀어 경기 방어에 나섰다. 이는 경제 ‘공황’을 차단하는 불가피한 조처로 받아들여졌다. 2020년 2월 팬데믹이 시작되고 한 달 만에 세계 감염자수는 10만명, 사망자 수는 3600명으로 치솟았다(2020년3월8일). 이날은 일요일임에도 미국 선물시장이 7% 폭락했다. 이를 기점으로 주식시장은 연일 최저치를 뚫고 추락했다. 두 달이 지나면서 하락과 반등을 반복하더니 3개월째부터 들끓기 시작해 5개월여 만인 8월19일 사상 최고치로 마감했다. 역사상 가장 짧은 약세장으로 기록됐다. 그해 11월15일 미국은 대통령 선거를 치렀고, 민주당의 조 바이든 정부가 들어섰다. 이 무렵 러시아가 우크라이나를 침공했다. 세계화 질서를 지탱했던 글로벌 공급망이 지정학적 위기에 허약하게 무너지는 것이 드러난 상황에서 미국은 동맹 체제를 산업까지 확장해 새로운 글로벌 경제질서를 구축하기 시작했다.

이 모든 변화는 1~2년 사이 벌어졌다. 당연히 후유증이 뒤따랐다. 2021년 인플레이션이 닥쳤고 미국의 통화 긴축정책이 3년째 계속되고 있다. 미국 소비자물가 상승률(CPI)은 2022년 6월 9.1%를 기록해 절정에 달했다. 통화정책 당국인 연방준비제도(Fed·연준)의 가파른 금리인상으로 물가는 하락세로 접어들었으나 2023년 6월 3.1%까지 내려온 이후 1년째 3%대에 머물고 있다. 이는 연준의 물가안정 목표치(2%)에 못 미치는 수치다. 연준은 물가 목표까지 ‘라스트 1마일’을 남겨두고 끈적한 물가와 지루한 싸움을 지속하고 있다.

지난 3년간 미국의 통화정책을 한마디로 요약하자면 ‘혼돈’이라고 할 수 있다. 전통적인 경제학 개념으로는 설명되지 않는 현상을 목격하면서 정책 담당자와 전문가들은 혼란에 빠졌다. 연준이 빠르게 금리를 올리던 2022년 전문가 사이에선 이듬해 경기침체를 예상하는 견해가 지배적이었다. 물가를 잡기 위해 금리를 올리면 소비가 둔화하고 경기가 침체된다는 건 지금까지의 경험칙이고 일반적인 경제 상식이기 때문이다. 그해 10월 <월스트리트저널>이 경제전문가 66명을 설문조사한 결과 ‘향후 1년 내 경기침체가 올 가능성’은 63%로 집계됐다.

그러나 현실은 이런 전망을 빗나갔다. 2023년은 물론 2024년에도 자산시장은 여전히 뜨겁고 실업률은 낮고 경제는 완만한 상승세를 이어나가고 있다. 고금리가 1년 넘게 지속되는데도 자본시장은 사상 최고치를 갈아치웠다. 이런 경제상황의 저변에는 연준이 조만간 금리인하를 단행할 것이라는 기대가 깔려있었다. 어느 때는 물가를 이유로, 어느 때는 고용을 이유로 금리를 둘러싸고 시장과 줄다리기를 거듭하던 연준은 2023년 12월 FOMC에서 2024년 빠르면 3월부터 금리인하가 시작될 것을 암시했다. 그러나 물가지표와 고용사정이 오히려 반등 기미를 보이면서 연준의 계획은 틀어지고 2024년 6월 현재까지도 5.5% 금리를 유지하며 ‘Higher for Longer’의 굴레를 벗어던지지 못하고 있다.

통화긴축 초기에 연준이 범한 인플레 ‘오판’은 대표적인 혼돈의 사례다. 2021년 여름 물가가 심상치 않게 꿈틀댈 때 연준은 이를 ‘일시적인 현상’으로 보고 적극 대응하지 않았다. 제롬 파월 연준 의장은 잭슨홀 미팅(2021년 8월27일)에서 “오랜 경험으로 볼 때 이런 인플레이션 상승효과는 일시적인 것으로 예상된다”라고 말했다. 당시 전문가 사이에서도 인플레이션이 일시적이냐 지속적이냐를 두고 논쟁이 일었다. 연준의 예상과 달리 물가는 점점 가파르게 올랐고 파월 의장은 결국 판단을 바꿨다. 석 달 뒤 그는 의회에 출석해 “‘일시적(transitory)’이란 말을 철회할 때가 됐다”(2021년 11월30일)고 말했다. 인플레가 일시적이라는 입장을 견지했던 저명한 경제학자 폴 크루그먼은 2022년 7월 <뉴욕 타임스> 기고에서 자신의 전망이 틀렸다고 인정하기도 했다. 무엇이 이런 혼돈을 만드는 것일까? 예측불허의 경제 현실 앞에서 전문가뿐만 아니라 우리는 무엇을 놓치고 있는 것일까?

필자는 팬데믹 이후 혼돈의 터널을 지나는 미국의 경제현실과 통화당국의 대처, 자본시장과 여론의 반응을 현장에서 지켜볼 수 있었다. 이를 바탕으로 현재 미국이 인플레이션을 해결하는 과정에서 통화당국과 인플레이션의 숨바꼭질이 왜 이렇게 길어지는지, 미국의 통화정책이 왜 효과적으로 작동하지 않는지 원인을 찾아보았다. 과거와 경제사회 구조가 급속히 달라진 만큼 새로운 해석과 대안 제시가 필요하기 때문이다. 미국의 통화정책은 글로벌 자금의 흐름을 순식간에 바꾸고 세계 경제를 흔들 수 있는 파급력이 있다. 그러므로 미국의 통화정책을 이해하는 것은 중요하다. 더욱이 기후변화, 지정학적 충돌 같은 거대한 힘의 흐름은 세계 경제 구조도 근본적으로 바꿔놓을 가능성이 있다. 코로나19 이후 미국의 인플레이션 대응 과정을 분석하며 기존 통화정책이 갖는 한계를 살펴보고 새로운 정책 방향을 모색하고자 한다.

본론

1. 2021년 인플레이션의 발생 배경과 성격

코로나19 이후 2021년부터 발생한 인플레이션의 원인을 두고 학계와 미디어에서는 ‘공급 충격 VS 확장재정’ 논쟁이 벌어졌다. 글로벌 공급망 붕괴로 공급이 수요를 따라가지 못한 게 주요 원인이라는 쪽은 공급 충격이 해소되면 물가가 안정될 것이라 생각했다. 반면 바이든 행정부의 지나친 코로나19 대응 돈풀기가 수요를 자극해 인플레를 유발했다고 보는 견해도 있었다. 인플레가 길어지면서 후자의 견해가 힘을 얻는 듯했다.

인플레이션 원인을 종합적으로 검증하기 위해 미 행정부의 재정지출과 공급망 경색, 인플레이션 발생의 시기를 짚어볼 필요가 있다. 미 정부의 코로나19 대응 지출은 크게 세 차례 있었다. 코로나19 발생 직후인 2020년 3월 ‘CARES Act’(2조2천억달러)와 2차 지출인 2020년 12월 HEROES Act(9천억달러)는 도널드 트럼프 행정부 때 의회를 통과됐다. 바이든 행정부가 들어선 이후 2021년 3월 3차 구제법안인 ‘ARP Act’(1조9천억달러)가 통과됐다.

수요-공급 측면을 보면 팬데믹 직후부터 공장 폐쇄 등으로 공급 경색이 이어졌는데 2020년엔 수요도 위축되면서 물가는 크게 오르지 않았다. 하지만 2021년부터 억눌린 소비가 폭발하면서 공급이 수요를 따라가지 못했고 소비자물가는 그해 중반부터 빠르게 오르기 시작했다. 엎친 데 덮친 격으로 2022년 초 러시아의 우크라이나 침공으로 식품 및 에너지 가격이 오르면서 인플레이션은 심해졌으며 그해 6월 물가상승률이 9%를 찍은 뒤 내려가기 시작했다. 이 무렵 공급망 경색도 서서히 해소되면서 물가는 3%대로 내려왔다.

미 정부의 마지막 코로나19 지원은 2021년 3월이지만 그 무렵부터 본격화된 물가상승은 절정(2022년 6월)에 이르기까지 1년 이상 계속됐고 물가상승률이 꺾이기 시작한 뒤에도 3%대까지 내려오는 데도 1년이 걸렸다. 이에 비춰보면 인플레이션과 미 행정부의 경기 부양책이 직접적이고 결정적인 연관성이 있다고 보기 어렵다. 공급망 경색이 2년 이상 이어진 가운데 수요의 폭발이 인플레이션을 자극했다고 보는 게 합리적이다. 그렇다면 수요 증가의 양상을 구체적으로 분석해볼 필요가 있다. 이와 관련해 토머스 퍼거슨 보스턴 메사추세츠대 명예교수는 2023년과 2024년에 낸 보고서 두 편에서 ‘부유층의 소비 증가’가 인플레이션을 촉발한 가장 큰 요인이라고 설명한다.

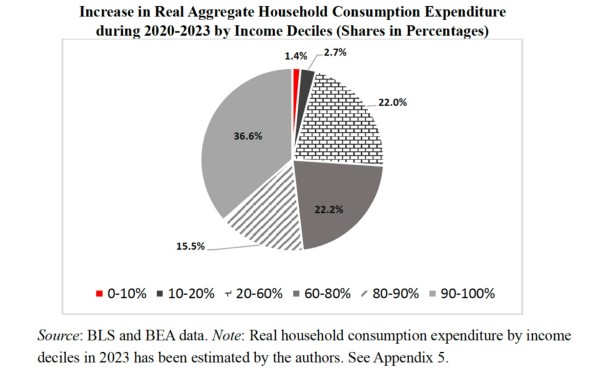

그의 분석에 따르면 미국의 가계 소비지출은 2020~2023년 3년간 1조8500달러 증가했는데, 소득 상위 20%가 전체 소비 증가의 52.1%(9640억달러)를 담당했다. 소득 하위 20% 가구는 소비 증가분의 4.1%에 불과했고, 소득 하위 60% 가구까지 범위를 넓혀도 이들은 전체 소비 증가분의 26.1%만 차지했다[그림1]. 퍼거슨 명예교수는 “2022년 코로나19가 완화하면서 부유층의 지출을 폭발적으로 증가했지만, 정부 (지원) 프로그램이 소진되면서 일반 미국인들은 어려움을 겪었다”고 진단했다(2024).

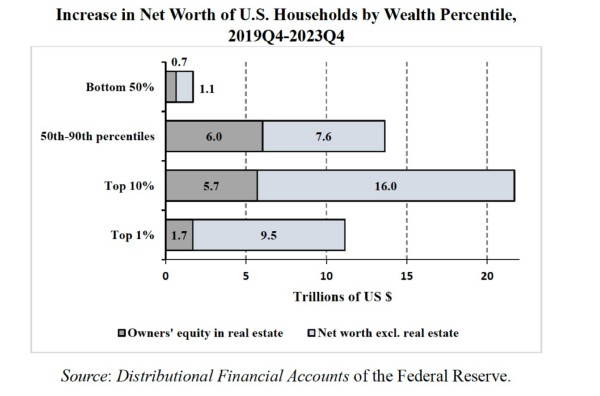

부유층이 소비를 늘릴 수 있었던 이유는 자산 증가다. 코로나19 직후 저금리, 양적완화 정책이 재개되면서 자산가격을 밀어 올렸다. 부유한 가구는 코로나19 이후 주택가격과 주식시장의 전례 없는 상승 덕에 높은 소비 수준을 유지할 수 있었다. [그림2]를 보면 2019년 4분기부터 2023년 4분기까지 자산 상위 1% 가구의 부동산+금융자산 증가액은 11조2천억달러를 기록했고, 상위 10% 가구는 21조7천억달러를 차지했다. 전체 가구 절반인 하위 50% 가구의 자산 증가액은 1조8천억달러에 그쳤다. 결국 팬데믹 기간 부유층 가구를 중심으로 전례 없는 가계 자산이 늘었고 이것이 2021년 7월부터 미국의 소비 회복을 견인했다. 퍼거슨 명예교수는 “미국 인플레이션 급등의 최종 원인은 2020~2021년 동안의 초완화된 통화정책의 불균등한 (부의) 효과였다”(2023)고 말했다.

연준은 금리인상으로 인플레이션 잡기에 나섰다. 그런데 이런 고금리 정책은 금융·부동산 자산이 많은 부유층에게는 유의미한 타격을 주지 못한다. 미국의 연방주택금융청(Federal Housing Finance Agency)의 보고서를 보면, 미국은 주택담보대출자의 96%가 고정금리를 이용하고 있으며, 이 가운데 63%는 4% 미만 고정금리를 이용한다. 2024년 현재 신규 모기지 금리가 7%대인 걸 감안하면 대다수 대출자들이 시중 금리보다 3%포인트나 낮은 금리를 적용받고 있다. 여기에다 금융자산이 많은 이들은 오히려 고금리로 이자수익이 늘어난다. 부유층에게는 고금리가 소비를 유지하는 동력으로 작용하는 모순이 발생하는 것이다.

기준금리를 결정하는 연준 FOMC에서도 최근 들어 이런 우려가 나오고 있다. 2024년 5월 FOMC 의사록에 나오는 대목은 다음과 같다. “몇몇 참가자들은 최근의 금융여건은 총소비에서 큰 비중을 차지하는 부유층 가구가 주식 및 주택가격 상승으로 막대한 부를 얻은 부유층 가구에 유리한 상황이라고 언급했다.”(“A couple of participants noted that financial conditions appeared favorable for wealthier households, which account for a large portion of aggregate consumption, with hefty wealth gains resulting from recent equity and house price increases.”)

결국 이런 부의 격차로 인해 인플레이션에 대응하는 중앙은행의 전통적인 도구인 금리인상이 효과적으로 작동하지 않는다. 사회 구성원 사이에서 부의 불평등이 커질수록 고통의 차이도 커지게 된다. 부유층이 고금리를 버텨낼수록 금리인하 시기는 점점 멀어지게 되고 그럴수록 저소득층의 고통은 더욱 커지는 악순환이 발생한다.

2. 고금리에도 자산시장이 뜨거운 이유

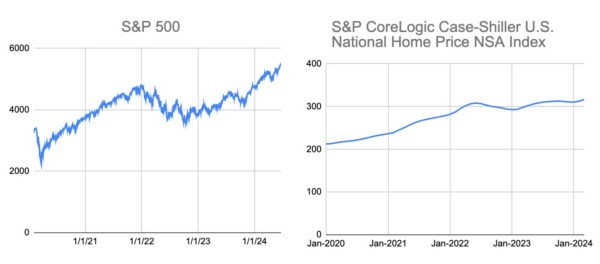

연준은 2022년 3월 0.25%인 기준금리를 올리기 시작해 2023년 7월 5.5%에서 멈췄다. 이는 2001년 이후 23년 만의 최고 수준이며, 2024년 6월까지 1년간 이 수준을 유지하고 있다. 통화당국이 금리를 인상하는 것은 가계와 기업의 소비·투자를 줄이고 수요를 억제해 물가를 끌어내려야 할 필요가 있을 때다. 과정에서 성장이 둔화하고 실업률이 오르는 등 고통이 따르더라도 이를 각오하고 금리인상 카드를 빼드는 것이다. 하지만 미국에선 이와 정반대의 현상이 나타났다. 1년 넘게 지속되는 고금리에도 경제가 좀처럼 식지 않고 있다. 2023년 미국의 경제성장률은 2.5%로, 선진국 평균(1.6%)을 크게 웃돌았다. 올해 미국 성장률도 2%로 예상된다(연준의 2024년 6월 경제전망). 자산시장은 5.5% 금리도 거뜬히 이겨내며 상승세를 타고 있다[그림3].

자산시장 호황의 배경에는 풍부한 유동성이 있다. 코로나19로 경제 충격이 발생하자 연준은 신용 경색을 막기 위해 기준금리를 0.25%로 낮추고, 무제한 양적완화(Quantitative Easing·QE : 시중에 유통되는 통화량을 늘리는 정책)를 선언하며 지방채, 회사채 등을 매입해 시장에 막대한 돈을 풀기 시작했다. 시중의 통화량(M2)은 구제금융 직전인 2020년 2월 15조3603억달러에서 2024년 5월 기준 20조8368억달러로 36% 증가했다. 연준은 2022년 6월부터 국채를 팔아 시중에 풀어둔 돈을 거둬들이는 양적긴축을 시행하고 있지만, 워낙 풀린 돈이 많고 미국 주식시장으로 유입되는 자금도 많다보니 금융환경은 여전히 완화적이다.

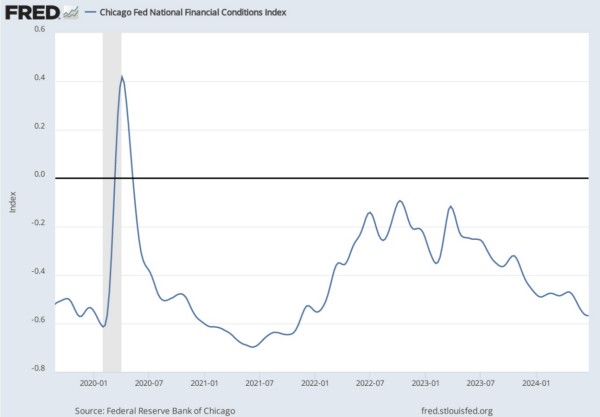

시카고 연방준비은행의 ‘국가금융환경지수(NFCI)’[그림4]는 이를 잘 설명하고 있다. 금융환경지수에는 주식시장, 머니마켓, 부채, 그림자금융이 포함된다. 지수 상승은 금융 긴축, 지수 하락은 금융 완화를 나타낸다. 2021~2022년 연준의 금리인상기에는 금융환경이 긴축되었지만, 2023년 3월 실리콘밸리은행 파산 사태 이후부터는 다시 완화하고 있다. 시중에 돈이 많이 풀리면 자산시장을 자극한다. 2022년부터 시작된 금리인상과 시중의 돈을 거둬들이는 양적 긴축에도 불구하고 자산가격이 고공행진을 이어갈 수 있는 건 강력한 ‘돈의 힘’ 덕분이다. 여기에 인공지능(AI) 기술발전으로 미국 빅테크 기업들로 투자 자금이 편중되는 현상도 미국의 주식시장을 뜨겁게 만들고 있다.

부의 양극화가 통화정책의 효과를 왜곡하는 가운데 시중에 풀린 과잉 유동성 역시 통화정책의 역할을 축소시킨다. 연준이 인플레이션을 잡기 위해 빠르게 금리를 올리는 과정에서 시장이 크게 휘청인 사건이 있었는데, 2023년 3월 실리콘밸리은행 파산이다. 이 은행은 저금리 시절 풍부한 자금으로 채권을 사들였다가 금리인상기가 되자 채권 손실평가액이 커지면서 은행 건전성이 취약해졌다. 예금자들이 돈을 못 찾을 수 있다는 불안감에 휩싸여 앞다퉈 돈을 찾으며 뱅크런이 발생했고 은행은 결국 문을 닫아야 했다. 연준과 재무부는 실리콘밸리은행 사태가 전방위적 금융위기로 확산되지 않도록 비보험 예금까지 정부가 보호를 해주기로 하는 등 구제금융을 실시해야 했다.

이 사례에서 알 수 있는 사실은 오늘날의 과잉 유동성 경제에서는 중앙은행의 의무 가운데 법률로 명시된 ‘물가 안정’과 ‘최대 고용’ 말고도 실질적으로 ‘금융안정’이 이에 버금가는 주요 책무로 떠올랐다는 것이다. 금융 산업이 과거에 비해 급성장함에 따라 금융 불안이 실물경제에 미치는 영향이 커지고 있기 때문에 통화정책 당국자들은 금융안정에 더욱 신경을 쓸 수밖에 없는 상황에 처했다.

아이러니하게도 이런 환경은 중앙은행 스스로 만들었다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 연준 의장이던 벤 버냉키는 경제 충격에 대응하기 위해 금리를 0%에 가깝게 내렸지만 별다른 효과를 보지 못하자 화폐를 발행해 국채와 모기지 채권을 대량으로 매입해 시장에 돈을 공급하는 양적 완화를 시행했다. 이로 인해 시중에 통화량은 급격히 상승했다. 1913년부터 2008년까지 연준은 통화량을 50억달러에서 8470억달러로 늘렸지만, 2008년 말에서 2010년 초 사이 연준이 새로 만든 돈은 1조2천억달러에 이른다.

양적 완화의 작동방식을 보면, 연준이 달러를 찍어낸 뒤 골드먼삭스, JP모건 같은 대형 금융회사로부터 국채를 사들이고 새로 창출한 달러로 대금을 지불한다. 연준과 직접 거래하는 금융회사는 24곳이 있는데 이들을 ‘프라이머리 딜러’라고 한다. 이 돈은 뉴욕 월가의 헤지펀드 등으로 흘러들어가며 고수익 투자처를 찾아 흘러나간다. 또한 미국 바깥 세계 여러 나라로 흘러들어가 신흥국의 자산 버블을 일으킨다. 양적 완화는 필연적으로 금융기관을 위험한 투자를 하도록 장려한다.

문제는 이렇게 풀린 돈은 다시 거둬들이기 어렵다는 것이다. 2013년 금융위기가 어느 정도 극복됐다고 생각한 버냉키 의장은 시중에 공급한 돈이 인플레를 유발할 수 있으니 양적 완화 속도를 늦추는 테이퍼링(tapering)을 하겠다는 계획을 발표했다. 이 발언 이후 주식시장 하락을 예상한 투자자들이 자금을 빼내 뉴욕 증시가 폭락했고, 리스크가 높은 신흥국에 투자한 자금이 빠져나가면서 신흥국 금융시장도 크게 흔들렸다. 이를 ‘긴축 발작(taper tantrum)’이라고 부른다. 결국 테이퍼링 계획은 연기됐고, 연준은 시장을 안심시키기 위해 자산매입(양적완화)을 계속해야 했다. 연준이 긴축정책으로 전환하려할 때 조금의 움직임에도 금융시장이 휘청거리게 되고 연준은 금융시스템이 불안해지면 다시 자금을 투입해 시장을 안정시키는 일이 반복됐다. <돈을 찍어내는 제왕, 연준>의 저자 크리스토퍼 레너드는 양적완화가 “미국 금융 시스템의 토대를 완전히 바꾸어놓았다. 돈이 어마어마하게 풀린 상태를 기본 전제로 한 논리에 따라 금융 시스템이 돌아가게 된 것”이라고 말했다.

중앙은행의 통화긴축 도구는 대표적으로 금리인상과 지급준비금 강화다. 양적 완화는 이 가운데 지급준비금 도구를 무력화했다. 지급준비금은 은행이 전체 예금액 중 일정 비율 이상 중앙은행에 예치하는 돈이다. 중앙은행이 지급준비율을 올리면 시중은행이 중앙은행에 예치하는 돈이 늘어나므로 통화량은 줄어들고 금리가 올라간다. 하지만 2008년 이후 시행한 양적 완화 정책으로 통화량이 막대하게 늘어난 뒤부터는 은행에 너무 많은 초과지급준비금이 쌓여 있어 연준이 지급준비율 조절로 통화량을 조절하는 개입이 무의미해졌다. 거시경제학자인 리처드 구 노무라연구소 수석 이코노미스트는 2024년 4월 한 포럼에서 “은행 시스템에 너무 많은 초과지급준비금이 있는 상황에서 중앙은행이 인플레이션을 억제하기 위해 통화를 긴축해야 하는 역사상 최초의 상황에 직면했다. 이런 상황에서 올바른 정책이 무엇인지, 적절한 금리가 무엇인지 모른다는 것이 큰 도전”이라고 말했다.

현재 진행되는 연준의 통화긴축 정책은 끝난 것이 아니기 때문에 아직 정확한 평가를 내리긴 어렵다. 인플레이션은 여전히 연준의 목표치에는 이르지 못했지만 최고점 대비 상당히 낮아졌고 실업률도 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 때문에 경기침체 없이 물가안정을 달성할 수 있다는 ‘연착륙’ 시나리오가 힘을 얻고 있다. 반대로 인플레를 확실하게 잡지 못하면 나중에 더 큰 경기침체를 치를 것이라는 경고도 존재한다. 분명한 것은 경제구조의 모순이 깊어질수록 기존의 통화정책 수단만으로는 거시경제의 안정을 달성하기 어려워졌다는 점이다.

3. 통화정책이 마주하게 될 제약

통화정책은 본질적으로 수요를 조절하면서 물가를 관리하는 방식이기 때문에, 공급 측면에서 발생하는 인플레이션에는 효과적으로 대응하기 어렵다는 한계를 갖고 있다. 문제는 앞으로 세계 경제에서 공급 측면의 불확실성이 커진다는 점이다. 우선 ‘블록경제’로의 전환 가능성이다. 미국은 도널드 트럼프 정부 1기 때부터 중국을 견제하며 ‘보호무역주의’를 강화했는데 바이든 정부도 기본적으로 같은 태도를 보이며 공급망을 자국 및 동맹 중심으로 재편하는 데 중점을 두고 있다. 오는 11월 대선에서 바이든 대통령이나 트럼프 전 대통령 누가 당선되든 이런 기조는 더욱 강화될 것으로 보인다. 이는 제조시설을 해외에 두고 자유로운 물류시스템에 의존하는 ‘세계화’ 체제의 ‘저비용’ 생산 시대가 끝난다는 것을 의미한다.

기후변화도 주요 요인이다. 지구 온난화가 심해지고 천재지변이 잦아지게 물가의 변동성이 커질 수 있다. 예컨대 겨울이 비정상적으로 추워지면 에너지 비용 상승으로 인플레이션이 상승할 수 있지만 비정상적으로 더워지면 난방 수요가 줄어들어 인플레이션이 낮아질 수 있다. 이런 변동성이 일시적인지 영구적인지 구분하기 어렵기 때문에 통화정책당국이 인플레이션을 예측하기가 갈수록 어려워진다.

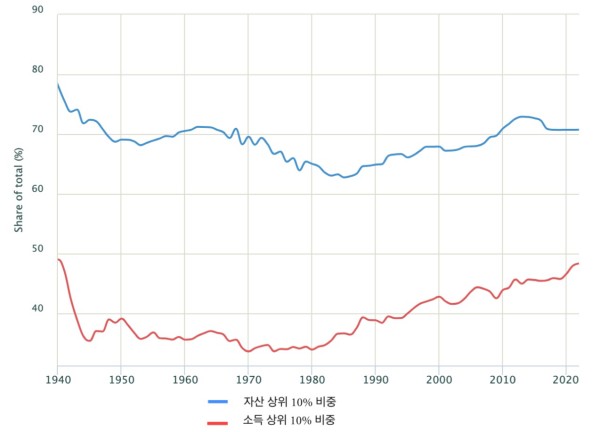

통화정책의 장애요소인 불평등 문제도 심화할 수 있다. 불평등 연구의 권위자이자 노벨 경제학상 수상자인 앵거스 디튼에 따르면, 생산기술의 변화는 숙련도가 높은 사람에게 유리하게 작용하면서 임금 격차를 유발하는데, 특히 1970년대 후반 이후 컴퓨터 및 디지털 기술 발전은 그 속도가 빨라 교육이 이를 뒤따라가지 못해 소득 격차는 더욱 벌어졌다[그림5]. 최근의 인공지능(AI) 기술혁신은 이런 현상을 가속화할 수 있다. 국제통화기금(IMF)은 2024년 6월 보고서에서 “자동화와 로봇은 이미 일상 업무를 수행하는 중-저숙련 일자리를 대체하고 있지만, 인공지능 역량은 더욱 지능적인 자동화로 확장되어 인지 업무 일자리 감소를 증폭시킬 수 있다. 결과적으로 국민소득에서 노동소득이 차지하는 비중은 더욱 감소해 소득과 부의 불평등이 악화할 수 있다”고 말했다.

결론

과거 연준은 여러 차례 경제위기를 거치면서 양적 완화 같은 정책을 개발하는 등 스스로 역할을 확대해왔다. 하지만 이런 정책이 자산가격 상승을 유발하며 부의 양극화를 촉진했고 연준이 찍어낸 막대한 돈은 금융산업을 거대하게 키웠다. 이는 결국 연준이 필요할 때 유동성을 거둬들이는 긴축정책을 펴기 어렵게 만드는 부작용을 낳았다. 자산 가격의 움직임은 실물경제와 점점 괴리되어 거시경제정책을 방해하는 요소가 됐다. 인플레이션이라고 하면 통상 물가 인플레이션을 지칭하는데 이제는 자산 인플레이션 억제를 거시경제정책의 주요 과제로 삼아야 한다. 중앙은행은 경기 대응의 손쉬운 수단으로 무작정 통화량을 늘리려는 유혹에서 벗어나야 한다.

통화정책은 본질적으로 그 효과가 불특정 다수에게 미치기 때문에 부의 공정한 배분에 기여하기 어렵다. 반면 재정정책은 정책 목표에 따라 세금을 누구에게 어떻게 걷을지, 어느 계층에 지원을 많이 할지 등 특정 집단을 타깃으로 지원할 수 있다. 따라서 재정정책의 적극적인 노력을 통해 부의 불균형을 해소해야 한다. 토머스 퍼거슨 명예교수는 그의 논문(2023)에서 “부의 소유가 너무 집중되어 있기 때문에 분배를 고려하지 않고 거시경제를 분석할 수 있다는 허구는 이제 더 이상 통하지 않는다. 이제 그런 생각은 완전히 버려야 한다”고 지적했다. 재정정책은 이와 함께 경제 체력을 기를 수 있도록 성장동력 확충, 교육 확대에도 집중돼야 한다. 다만 현재 미국과 한국을 비롯해 주요국의 정부부채가 빠르게 증가하고 있으므로 지속 가능한 재정정책을 펴기 위해 세수 확보에도 노력해야 한다. 그런데 이런 조세나 재정정책은 통화정책에 비해 여론이나 정치적 영향을 많이 받는다는 단점이 있다. 이를 극복할 민주적 정치 시스템도 강화해야 한다.

통화정책의 효력을 강화하기 위해서는 각국의 통화정책 독립성을 높이는 쪽으로 국제사회의 기준이 전환될 필요가 있다. 원칙적으로 통화정책은 자국의 물가, 고용 등 경제상황에 맞춰 독립적으로 운용되어야 하지만 현실은 그렇지 못하다. 국경을 자유롭게 넘나드는 자본 때문이다. 미국이 금리를 내리면 글로벌 자금이 투자처를 찾아 주변국으로 밀물처럼 유입돼 해당국의 자산가격 상승을 유발한다. 반대로 지금처럼 미국이 금리를 올리면 달러화의 가치가 오르면서 자금이 썰물처럼 빠져나가 환율이 급등하며 금융 불안이 커진다. 리처드 구는 그의 저서 『Pursued Economy』(2022)에서 “자유무역체제가 위태로워지는 것은 체제 내부의 모순 때문이 아니라 환율과 무역흐름을 왜곡한 자본의 자유로운 흐름 때문”이라며 “정부는 자본 흐름에 의해 결정되는 환율이 무역균형 환율과 너무 큰 차이가 나도록 방치하면 안 된다”고 지적한다.

이와 관련해 국제사회는 급격한 자본 유출입에 따른 금융위기 위험에 대응하기 위해 각국 정부가 취할 수 있는 조처를 개발하고 있다. 국제통화기금(IMF)은 2011년부터 ‘완전한 자본 자유화가 항상 모든 국가에 바람직한 것은 아니다’는 입장을 표명하고 신흥국에 금융위험을 완화하기 위해 자본이동에 일정부분 제약(부담금 부과, 환율 개입 등)을 두는 조처를 개발하고 있다. 이를 발전시켜 지난 2020년에는 급격한 자본 유입 시기가 아니 평상시에도 금융 불안 등 일정 조건이 충족되면 거시건전성 안정을 목표로 자본이동관리조치를 선제적으로 할 수 있도록 권고하는 내용의 ‘통합정책체계(IPF·Intergrated Policy Framework)’를 발표했다.

다만 이런 장치는 소극적인 수준으로, 자본의 국경 이동 규제를 강화하는 논의로 발전시킬 필요가 있다. 노동이나 제조상품과 달리 자본은 거의 제약 없이 국경을 넘나들고 이 과정에서 금융산업이 글로벌 경제를 지배하게 됐다. 이는 부의 양극화와 경제위기를 초래하는 원인이도 하다. 영국 경제학자 존 메이너드 케인스는 일찍이 “지식, 과학은 본질적으로 국제적이어야 하지만 금융은 주로 국내에서 이뤄져야 한다”고 했다. 불확실한 글로벌 경제 상황에 대처하려면 ‘금융의 탈세계화’ 같은 패러다임의 전환도 고려해야 한다.

참고자료

- 이아랑 외, ‘자본이동 및 환율 변동성에 대응한 통합적 정책체계 논의와 시사점’, 2023.4

- Angus Stewart Deaton, 『위대한 탈출』, 이현정 등 옮김, 한국경제신문사, 2015

- Christopher Leonard, 『돈을 찍어내는 제왕, 연준』, 김승진 옮김, 세종서적, 2023

- Arvind Subramanian, ‘The Case for Structural Financial Deglobalization’, 2022.10.28

- Fernanda Brollo 외, ‘Broadening the Gains from Generative AI : The Role of Fiscal Policies’, 2024.6

- Friderike Kuik 외, ‘The price of inflation: what a hotter climate means for monetary policy’, 2023.12.18

- Harriet Torry and Anthony DeBarros, “Economists Now Expect a Recession, Job Losses by Next Year”, WSJ, 2022.10.16.

- Jerome H. Powell, ‘Monetary Policy Challenges in a Global Economy’, Opening Remarks at the IMF conference, 2023.11.9.

- John Maynard Keynes, ‘National Self-Sufficiency’, The Yale Review, 1933.6

- Paul Krugman, “I was wrong about inflation”, NYT, 2022.7.21

- Richard C. Koo,『Pursued Economy』, 2022

- Richard C. Koo, ‘reflecting on the most pressing issues for the world economy’ YouTube. 2024.4.5.

- Ross M. Batzer 외, ‘The Lock-In Effect of Rising Mortgage Rates’, Federal Housing Finance Agency’s working paper, 2024.3.18

- Saqib Iqbal Ahmed and Noel Randewich, “Say Goodbye to the Shortest Bear Market in S&P History”, Reuters, 2020.8.18.

- Thomas Ferguson and Servaas Storm, ‘Myth and Reality in the Great Inflation Debate : Supply Shocks and Wealth Effects in a Multipolar World Economy’, 2023.1

- Thomas Ferguson and Servaas Storm, ‘Trump versus Biden : The Macroeconomics of the Second Coming’, 2024.5