전세계적으로 정보통신 기술의 발전으로 시청자나 독자가 뉴스를 접하는 매체가 신문·방송에서 데스크탑을 거쳐 모바일로 이동하고 있다. 국내 모바일 환경에서는 Naver나 Daum 등 국내 뉴스를 모아 제공하는 온라인 포털이 한국인들의 강력한 모바일 뉴스 유통 플랫폼으로 작용하고 있다. 이들 포털 서비스는 기존 뉴스뿐 아니라 창작 동영상, 라이브 방송 등 다양한 정보와 엔터테인먼트 콘텐츠를 제공하는 거대한 디지털 미디어 창구의 역할을 하고 있다. 또, 디지털 전용 뉴스 매체나 뉴스 앱(app)은 값비싼 방송시설이나 통신 인프라가 없어도 뉴스를 제공하고 있다. 이 밖에도, Facebook이나 카카오톡 같은 소셜 미디어가 제공하는 뉴스 플랫폼의 이용이 젊은 세대를 중심으로 늘고 있고, 스마트폰 운영체제에 따라 Google이나 Apple이 제공하는 큐레이션 뉴스 서비스도 이용자들이 급증하고 있다.

이같은 미디어 환경의 변화가 전통 언론사 입장에서는 위기일 수도 있다. 그러나 한국이 세계 최고의 모바일 IT 환경을 갖췄다는 점은 기회일 수도 있다. 모바일 환경에서 자사 뉴스의 강점과 약점을 분석하고 잠재적인 이용자를 확보하기 위한 전략을 제대로 세운다면 이같은 변화는 오히려 새 시장을 개척하고 이용자층을 넓히는데 기회가 될 수 있다.

전세계적으로 가장 치열하게 모바일 미디어 경쟁이 벌어지고 있는 나라가 미국이다. 미국의 미디어들은 모바일 뉴스의 이용 행태를 어떻게 분석하고 어떤 전략을 세우고 있는지 살펴보면서, 한국의 미디어 환경과 뉴스 소비 습관에 알맞는 미디어 전략들을 알아보려 한다. 특히, 방송과 신문 등 미국내 전통 미디어들의 대응 방안을 통해 국내 모바일에서 전통 미디어들의 브랜드 가치와 영향력을 어떻게 높일 수 있을지 알아보고자 한다.

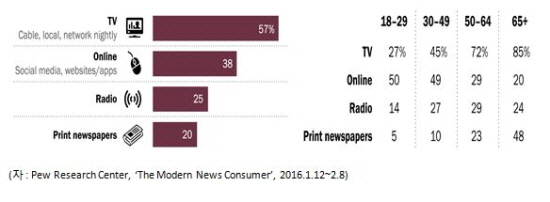

미국의 퓨 리서치 센터(Pew Research Center)는 지난해 John S. and James L. Knight Foundation과 공동으로 디지털 시대의 뉴스 소비 성향을 분석한 보고서를 내놓았다. 이 보고서에 따르면 미국 성인 10명 가운데 4명은 인터넷에서 뉴스를 보는 것으로 나타났다. 종이 신문으로 뉴스를 본다는 응답은 10명 가운데 2명에 불과했다. 종이신문 이용률은 지난 2013년 조사에서 27%로 나타났지만 3년 사이 7%나 떨어졌다.

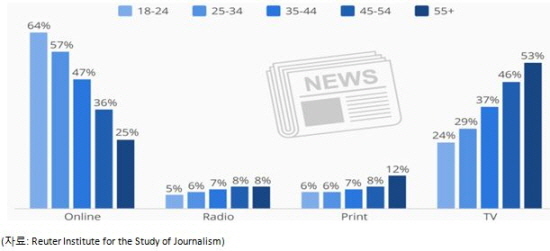

TV를 통해 뉴스를 시청하는 성인은 10명 가운데 6명 꼴로 아직까지 가장 많았다. 그러나 TV의 주시청자층은 50대 이상인 것으로 나타났고, 20대가 TV를 통해 뉴스를 접하는 경우는 겨우 27%에 불과했다. 이에 비해, 온라인으로 뉴스를 보는 사람은 주로 20대에서 40대로 이보다 젊은 층이었다. 사회활동과 소비활동이 왕성한 20-49가 디지털 뉴스를 가장 많이 보고 있다는 점은 주목해야할 사실이다.

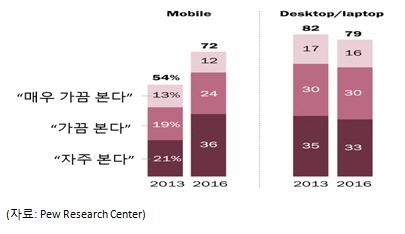

모바일 환경에서 뉴스를 소비하는 경우는 지난 3년 사이 크게 늘었다. 모바일에서 뉴스를 ‘자주 본다’, ‘가끔 본다’, ‘매우 가끔 본다’를 합친 응답률은 지난 2013년 54%에서 지난해 조사에서는 72%로 늘었다. 이에 비해 데스크탑이나 노트북 등 PC를 통해 뉴스를 보는 경우는 82%에서 79%로 다소 줄었다.

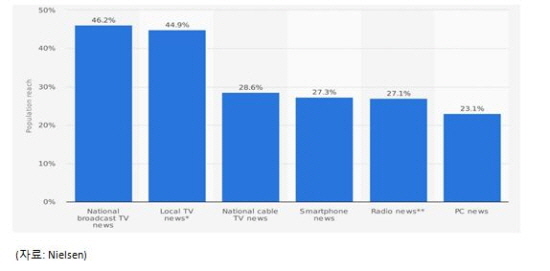

시청률 조사기관 닐슨(Nielsen)이 미디어 이용률을 조사한 결과도 비슷하다.

닐슨이 지난해 18세 이상 성인을 대상으로 벌인 이 조사에서는 TV 매체를 전국방송 뉴스, 지역방송 뉴스, 전국 케이블방송 뉴스로 분류했기 때문에 앞의 결과와는 다소 차이가 있다. 이 조사에서 의미있는 것은 스마트폰을 통해 뉴스를 본다는 응답이 27.3%로 전국 케이블방송을 통해 본다는 응답을 바짝 좇았다는 점이다. 라디오와 PC는 그 뒤를 이었다. 스마트폰과 PC를 합치면 디지털을 통해 뉴스를 소비하는 층이 큰 비중을 차지하고 있다는 사실을 알 수 있다.

그렇다면 해마다 이용률이 높아지고 있는 디지털 영역에서 이용자들이 많이 찾는 디지털 뉴스 플랫폼은 무엇일까?

미국의 대표적인 크로스 플랫폼 이용률 조사기관인 comScore(컴스코어)가 지난 4월 멀티플랫폼 뉴스의 이용 실태를 조사한 결과, 순방문자 수는 CNN이 1억 9백만 명으로 1위를 차지했다. 이는 지난해 같은 기간에 비해 17%, 전달에 비해 10% 늘어난 수치이다. CNN 디지털 플랫폼은 순방문자가 8천 4백만 명으로 나타난 New York Times를 천 9백만 명 차이로 눌렀다. 그 뒤를 Yahoo News, Washington Post, BuzzFeed 등이 이었다.

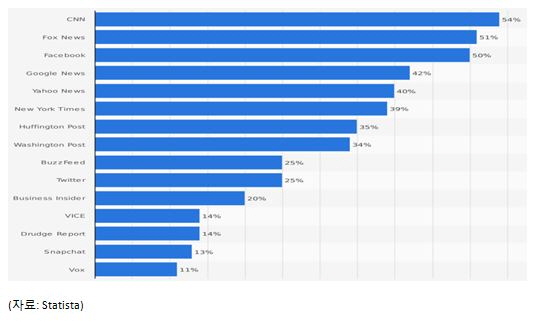

이에 앞서 지난해 미국의 대표적인 통계·조사회사인 스태티스타(Statista)가 디지털 뉴스에 대한 이용자들의 선호도를 조사한 결과에서도 CNN은 54%로 1위를 차지했고, 그 뒤를 Fox News가 이었다.

소셜미디어와 검색 서비스에서 제공하는 뉴스에 대한 선호도도 높게 나타났다. 소셜미디어인 Facebook이 3위를, Google News와 Yahoo News가 각각 4위와 5위를 차지했다. HuffPost, BuzzFeed, VICE , Drudge Report, Vox등 디지털 전용 뉴스 미디어도 순위권에 올랐다.

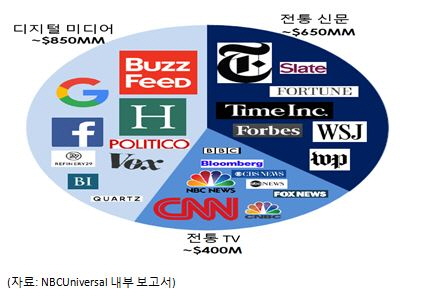

이러한 선호도를 반영하듯, 미국의 디지털 미디어 광고 시장은 온라인에서 뉴스를 제공하는 미디어 플랫폼을 중심으로 재편되고 있다. 개인적으로 입수한 NBCUniversal의 최근 내부 보고서를 보면, 디지털 미디어 광고 시장의 전체 규모는 우리나라 돈으로 2조원 정도로 추산되는데 전통 미디어인 방송이나 신문이 아닌 디지털에서 시작한 미디어들이 가장 큰 부분을 차지하고 있다.

특이한 점 가운데 하나는, 야후 서비스가 최근 통신회사인 버리이존에 인수되는 등 사업이 고전을 면치 못했는데 야후 뉴스의 경우 순방문자 수나 선호도 면에서 상위 5위 안에 든다는 점이다.

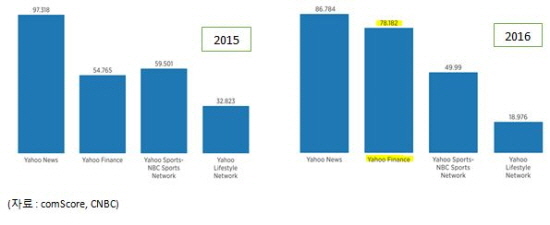

뉴스뿐 아니라 금융, 스포츠 영역에서도 야후는 매년 높은 성장률을 보여왔고, 지난 2015년에는 1조 6천억원의 수익을 거뒀다. 특히, 모바일 부문이 1조원의 수익을 거두는 등 성장의 동력이 되어왔다.

뉴스 분야만이 아닌 전반적인 미디어 이용률에서도 Yahoo는 높은 이용률을 보여왔다. 크로스 플랫폼 이용률 조사기관인 comScore는 지난해 2월 야후가 구글, Facebook에 이어 이용자들이 가장 많이 찾은 디지털 미디어라며 주목했다. comScore는 야후 서비스 가운데 뉴스 부문이 가장 많은 트래픽을 일으켰다고 분석했다.

Yahoo News는 핵심 분야에 집중하는 전략을 펼쳐왔다. 페이지뷰가 비교적 낮았던 음식, 건강, 여행, 자동차, 육아 등의 섹션은 과감히 폐지했다. 이같은 생활정보 분야는 HuffPost 등 디지털 전문 미디어들이 특화한 분야이기 때문에 PC 위주의 웹 환경에 집중해온 Yahoo의 콘텐츠들이 이용자들에게 크게 다가가지 않았던 것으로 보인다.

또, 야후 뉴스는 유명 에디터나 앵커를 뉴스 분야에 데려와 이용자들을 끌어모았다. 예를 들어, 글로벌 뉴스 앵커를 맡고 있는 Katie Couric의 경우 2015년 한해 3억 9천 7백만 페이지뷰를 이끌어냈다.

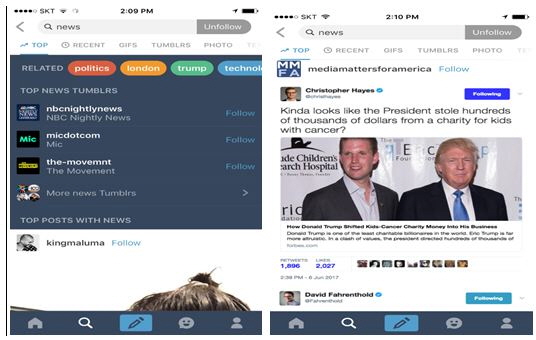

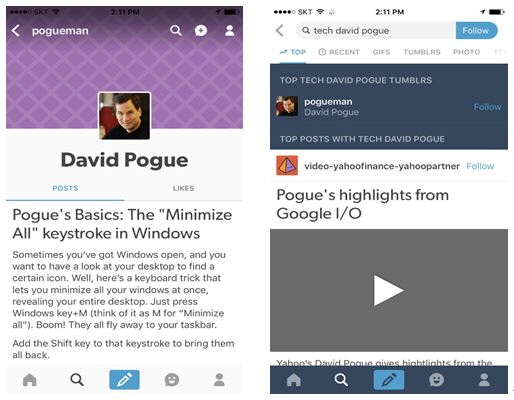

Yahoo Tech는 IT와 관련해 매일 많은 양의 기사를 생산하는 매거진 형식을 띠고 있다. 특히, 모바일에서 야후 테크는 Tumblr의 기술를 이용해 Pinterest처럼 스크롤이 무한대로 내려가는 기능을 도입했다. 이용자들이 원하는 한 계속 콘텐츠를 소비할 수 있게 하기 위해서다. 특히, New York Times의 테크 칼럼니스트인 데이비드 포그(David Pogue)를 영입하면서 이용자들이 늘어났다.

Yahoo Finance는 동영상을 많이 늘리고 인력을 보강했다. 특히, 밀레니얼 세대를 겨냥해 투자 자문과 채권 관리 등 개인 금융 분야를 더욱 키울 계획이다.

야후 뉴스 앱은, 야후가 2013년 인수한 Tumblr 플랫폼을 이용한다. Tumblr는 2억 8천만 명이 이용하는 디지털 미디어 플랫폼이다. 야후는 동영상 콘텐츠를 중시한다. 야후 이용자들이 동영상을 봤을 때는 다른 콘텐츠에 비해 미디어 체류시간이 85%나 늘어났다.

처음에는 Yahoo Screen을 동영상의 허브 역할로 삼으려고 했지만 지난해초 서비스를 중단했다. 디지털 콘텐츠의 유통은 이용자들이 많은 시간을 보내는 모바일 플랫폼으로 옮겨가고 있다. 소셜미디어가 모바일에서 디지털 콘텐츠를 유통하는 비중이 점점 커지고 있는 상황에서 Yahoo Screen은 PC 기반의 웹 중심이었기 때문인 것으로 분석된다.

또, 동영상 분야 중에서도 가상현실(Virtual Reality, VR)이나 360도 동영상 같은 새로운 형식의 콘텐츠를 개발하기 보다는 이용자들이 야후에서 꾸준히 관심을 보여온 핵심 분야에 집중하고 있다.

로이터저널리즘연구소(Reuter Institute for the Study of Journalism)는 지난해 미국과 유럽, 아시아 등지의 26개국을 대상으로 연구한 ‘디지털 뉴스 리포트 2016’을 작성했다. 이를 위해 인터뷰한 언론사 대부분에서 공통점을 있었는데, 각 언론사의 동영상 대부분이 Facebook이나 다른 플랫폼에서도 소비된다는 것이다. 특히, 소셜 미디어가 뉴스 유통의 주요한 수단으로 떠오르면서, 성공적인 동영상은 1분 정도로 짧고, 내용을 쉽게 파악할 수 있는 자막을 곁들였다는 공통점도 있었다. 또, 이런 새로운 형식의 뉴스가 전반적인 기사의 내용과 어조에 영향을 끼치고 있다고 분석했다.

소셜 미디어에 대한 이용률은 계속 증가해 미국의 경우는 10명 가운데 7명이 소셜미디어를 통해 서로 소통하거나 뉴스 컨텐트를 보거나 정보를 공유하거나 여가생활을 즐기는 것으로 퓨 리서치 센터(Pew Research Center) 조사 결과 나타났다.

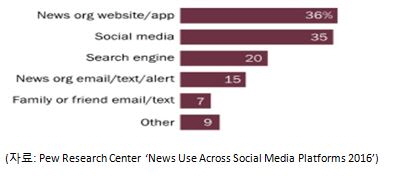

퓨 리서치 센터가 지난해 1월 12일부터 2월 8일에 걸쳐 뉴스를 인터넷으로 보는 사람들을 대상으로 어떤 플랫폼을 통해 뉴스를 보는지 물었더니 소셜미디어를 통해 본다는 응답이 35%로, 뉴스 웹사이트에 직접 가서 본다는 응답 36%와 거의 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

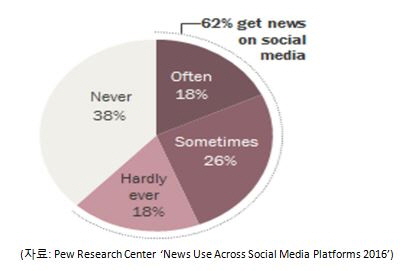

성인의 경우 소셜 미디어로 뉴스를 본다는 응답이 62%였는데, 자주 그런다는 답도 18%에 이르는 것으로 나타났다.

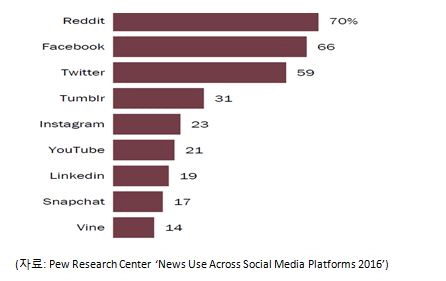

소셜 미디어 가운데 reddit, Facebook, Twitter 이용자들은 해당 웹사이트를 직접 찾아와서 뉴스나 콘텐츠를 보는 경우가 많은 것으로 나타났다.

reddit은 이용자가 콘텐츠를 등록하면 다른 이용자들이 보고 투표를 해서 그 결과에 따라 메인 페이지 등 콘텐츠의 위치가 정해지는 소셜 뉴스 웹사이트이다. facebook처럼 이용자들의 상호작용으로 몰입도가 강해 직접 방문하는 비율이 가장 높게 나온 것으로 보인다.

이같은 소셜 미디어 이용률의 증가는 전세계적인 현상이다. 소셜 미디어 가운데에서도 facebook 대세론은 뉴스 소비에서도 뚜렷이 나타난다. 로이터저널리즘연구소가 작성한 ‘디지털 뉴스 리포트 2016’ 에서 facebook을 통해 뉴스를 본다는 비율은 44%로 가장 높았다. 2위는 Youtube, 3위는 twitter, 4위는 WhatsApp순이었다.

국내에서도 소셜 미디어를 통해 뉴스를 보는 인구가 늘어나고 있다. 미래창조과학부가 올해 발표한 조사 결과도 있다. 이 조사에서 우리나라 국민들의 소셜 미디어 이용률은 65.2%로 나타났는데, 이 가운데 카카오스토리 이용률은 71.1%, facebook 61.4%, Naver밴드 42.1% 순으로 나타났다.

이처럼 전세계적으로 소셜 미디어 이용자들이 늘면서 디지털 뉴스 미디어조차 소셜 미디어를 자사 웹사이트의 창구로써 적극적으로 활용하고 있다. 예를 들어, HuffPost의 경우 매주 가장 이슈가 된 스토리를 HuffPost트위터 계정(@HuffPost)에 전략적으로 올린다. HuffPost는 이같은 전략이 자사 에디터와 기자들의 브랜드 가치를 올리고, 기자들과 독자와의 거리를 좁히기 위한 꾸준한 노력의 하나라고 밝혔다.

소셜 미디어로 뉴스를 보는 사람들이 느는 이유는 뭘까.

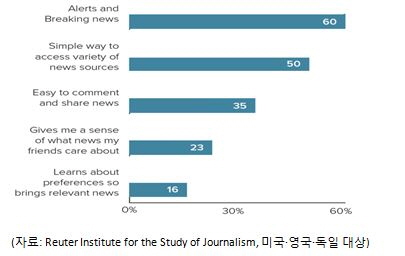

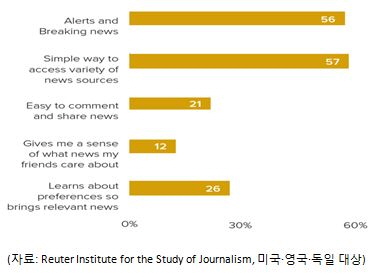

로이터저널리즘연구소의 ‘디지털 뉴스 리포트 2016’ 보고서를 보면, 독자들이 소셜 미디어를 통해 뉴스를 접하는 이유로는 ‘뉴스 알림 기능과 속보’ 때문이라는 답이 60%로 1위였다. 그 뒤를 이어 ‘간편하게 다양한 뉴스를 접할 수 있어서’라는 답이 50%로 2위였다. 또, 35%의 이용자들은 ‘쉽게 의견을 남기고 공유할 수 있어서’라고 답했고, ‘친구들이 어떤 뉴스에 관심있는지 알고 싶어서’라는 답도 23%를 차지했다.

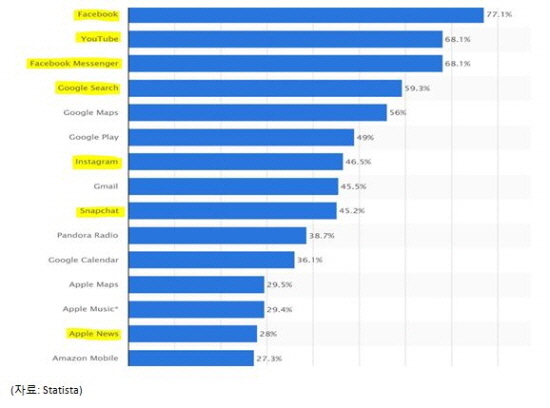

모바일 앱은 스마트폰에서 자주 쓰는 기능이다. 미국에서 일상생활에서 인기높은 스마트폰 앱은 소셜과 커뮤니케이션 영역인 것으로 나타났다. 일정기간에 프로그램이나 광고가 개인이나 가구에 전해지는 비율을 뜻하는 게 도달률이다. 도달률이 높은 앱 가운데 뉴스 분야가 활용해볼 만한 앱을 형광색으로 표시해봤다.

Facebook은 PC 위주의 인터넷 환경에서와 마찬가지로 전세계 많은 언론사들이 뉴스를 공급하고 있는 소셜 미디어이다. 또, Youtube를 통해 이용자가 동영상 뉴스를 구독할 수 있고, Facebook Messenger를 통해서는 지인들끼리 뉴스를 주고 받을 수 있다. 큐레이션 뉴스 서비스인 Apple News는 최근 꾸준히 이용률이 늘고 있어 NBCUniversal 등 미국의 주요 방송사들이 주목하고 있는 앱이다. 또, 미국의 언론들은 10대, 20대 젊은 이용자들이 많이 찾는 Youtube와 Snapchat을 활용하는 방안도 고심하고 있다.

큐레이션 뉴스는 여러 언론사의 뉴스를 분야에 따라 모으고 배열해 제공하는 뉴스이다. 국내에서는 Naver 뉴스가 대표적인 예이다. Facebook이나 Google Search 처럼 뉴스가 알고리즘에 따라 자동적으로 배열되는 경우와 Apple news나 twitter처럼 전문 에디터들이 화제의 뉴스를 선택하고 배열하는 경우로 크게 나뉜다. 여기에, 이용자 개인의 관심도에 따라 맞춤형으로 뉴스를 제공하기도 한다.

같은 알고리즘 기사라도 Facebook의 경우는 1억 4천만 명이 넘는 이용자를 대상으로 다양한 분야의 방대한 양의 뉴스를 제공하지만, Google Search의 경우 개별화된 정보를 제공한다고 볼 수 있다. Google Search의 경우 개인이 원하는 정보를 검색창에 입력하면 가장 이용자의 요구에 ‘적절한’ ‘제한된 수의’ 콘텐츠를 찾아서 제공하기 때문이다. (Stratechery Forum-“Curation and Algorithms, 2015.6.24) 따라서 고객의 특성에 따라 어떤 알고리즘의 플랫폼을 이용할 지 결정해야 한다.

그러나 기계적으로 자동화된 알고리즘 방식보다 편집자들이 개입해 뉴스를 큐레이팅하는 서비스가 더 좋은 반응을 얻고 있다. 이용자들이 큐레이션 뉴스를 보는 이유는, 소셜 미디어로 뉴스를 보는 이유와 마찬가지로 ‘뉴스 알림 기능과 속보’ 때문이라는 응답이 가장 많다(Reuter Institute for the Journalism). Apple News가 그 예이다. Apple News는 편집자들을 공모했을 때 팀의 목표를 “중요한 속보 뉴스가 신속하게 뜨도록”이라고 밝힌 바 있다. 이에 따라 편집자들은 이용자들이 관심을 가질만한 중요한 뉴스를 선별하고 중요 속보는 알림 기능을 이용해 전해준다.

Apple News의 또다른 장점은, ‘For You’라는 섹션을 통해 개인에게 맞춤형 뉴스를 제공한다는 점이다. Apple의 소프트웨어 엔지니어링 수석부사장인 Craig Federighi는 Apple News를 출시하면서 “당신을 위해 세상에서 가장 위대한 뉴스들을 맞춤형으로 제공하는 아름다운 컨텐츠”라고 소개했다. 전문 편집자들이 엄선한 뉴스를 개인의 취향에 맞게 제공하기 때문에 이용자가 꾸준히 늘고 있다. Apple은 순방문자 수에 대해 확인해주기를 꺼려했지만 지난해 순방문자 수는 7천만 명이 넘는다고 밝혔다.

이러한 Apple News는 출시된 지 2년 밖에 안됐지만 주요 언론사들이 관심있게 지켜보는 큐레이션 서비스가 됐다. NBCUniversal은 지난해말 Apple News에 자사의 콘텐트를 제공하는 대신 광고 수익은 100% 가져가는 획기적인 계약을 맺었다. (recode-‘Apple News hits 70 million users as NBCUniversal inks exclusive deal to sell in-app ads’, 2016.11.7)

미국에서 2억 명이 넘는 가입자를 보유하고 있는 Pandora는 ‘뮤직 게놈 프로젝트’가 개인에게 추천하는 음악을 스트리밍하는 서비스이다. 사가 ‘뮤직 게놈 프로젝트(Music Genome Project)’는 음원을 멜로디와 구조, 악기, 목소리, 톤, 박자 등 450가지 ‘특성(Attributes)’으로 세분화해 분석하는 프로그램으로 지난 2000년 Savage Beast Technologies가 개발했다. 개별 특성들의 표준편차들을 합산해 수백 차원의 공간에서 가장 가까운 거리에 있는 곡을 연결지어 유사성을 계산해내는 방식이다. 청취자가 잘 몰랐던 곡도 개인의 기호에 맞게 추천해주기 때문에 Pandora는 음원 시장에서 경쟁적인 우위를 확보하고 있다.

영화 스트리밍 서비스의 선두 주자인 Netflix도 비슷한 원리의 고객 추천 기능을 사용하고 있다. Netflix는 특히 특정 고객과 영화를 고르는 취향이 비슷한 고객의 데이터를 분석해 특정 고객의 취향을 역으로 예측해서 추천해주는 기법을 활용하고 있다.

이처럼 디지털 콘텐츠를 장르, 주제, 등장 인물, 촬영 기법, 분위기 등으로 분석하는 기법을 도입해 개별 고객이 어떠한 콘텐츠를 선호할 것인지 정확성을 높여 예측해 추천한다면, 이용자들이 콘텐츠를 계속 구독하도록 할 수도 있을 것이다. 마케팅 전략에서는 홍보 등을 통해 새로운 고객을 유치하는 것보다 기존 고객을 ‘유지(retention)’하는 효과가 크다는 사실이 고객생애가치(CLV) 공식과 수많은 케이스를 통해 입증되고 있다. 다음카카오는 고객생애가치를 연구하는 ‘밸류 포션’팀을 따로 만들기도 했다. 예를 들어, 다음카카오의 게임 콘텐츠 이용자이 콘텐츠를 이용하는 시간 뿐 아니라, 이용자를 유지하는 비율(retention rate)까지 계산해 이들이 창출하는 가치를 분석하고 있다.

스마트폰에서 소셜 미디어 플랫폼의 영향력이 커지면서 언론사들은 인터넷 이용자들에게 자사의 홈페이지를 직접 방문해 뉴스를 보기를 기대하기 어렵게 됐다. 따라서 언론사가 디지털에서 고객을 확보하기 위해서는 앞서 언급한 소셜 미디어나 모바일 앱, 큐레이션 뉴스 등 잠재적인 뉴스 이용자가 많이 찾는 다양한 플랫폼을 통해 자사 뉴스를 분산해서 배포하는 전략을 펴야 한다.

뉴스를 큐레이션 서비스 등 다양한 플랫폼에 분산해 배치하면 우연히 특정 언론사의 기사를 클릭한 젊은 세대들을 그 언론사의 심층 뉴스를 보도록 유도할 수도 있다(Barot Oren, 2015). 젊은층이 많이 이용하는 메신저 앱인 Snapchat의 Discover는 큐레이션 뉴스 서비스인데, 이곳을 통해 CNN 기사를 본 이용자들이 CNN 뉴스 채널로 들어와 심층 보도를 많이 보게 됐다는 사실이 밝혀지기도 했다.

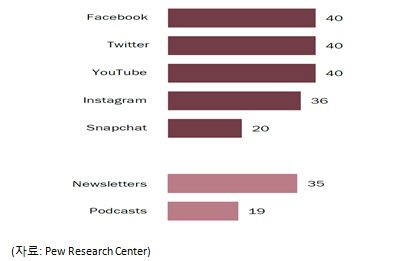

퓨 리서치 센터가 월평균 천만 명 이상의 순방문자를 확보하고 있는 디지털 뉴스 제작사 40곳을 대상으로 콘텐츠 유통을 위해 자사 홈페이지 외에 활용하고 있는 플랫폼을 조사한 결과 모든 미디어가 페북, 유튜브 등 소설미디어를 이용하고 있었다. 주목할 것은, 뉴스레터를 활용하고 있는 경우도 35곳이라는 점이다. 정기적으로 발송되는 이메일을 이용자가 구독하는 형태이다. 이 가운데 14곳은 이용자들이 특화된 주제에 따라 다양한 뉴스레터를 제작해 발송하고 있다.

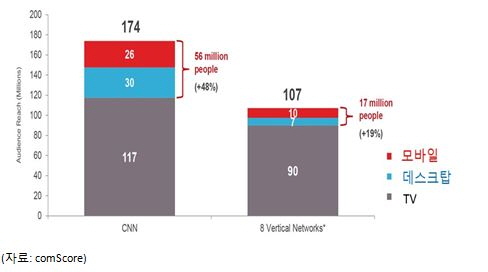

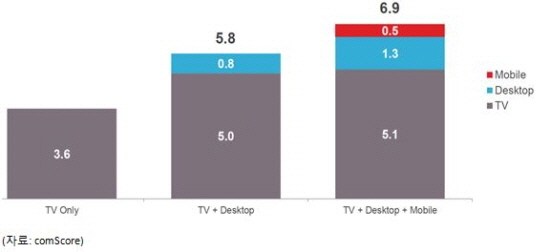

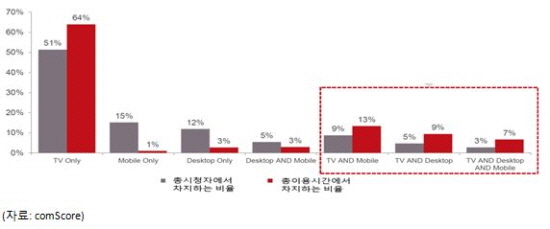

뉴스 분산 전략과 맥락이 통하는 전략이 크로스 플랫폼 전략(멀티 플랫폼 전략)이다. 본인이 개별적인 루트를 통해 크로스 플랫폼 전략의 효과와 관련한 comScore의 보고서를 입수했다. comScore가 지난 2015년말 디지털에서 가장 인기있는 뉴스인 CNN을 사례로 TV, 데스크탑, 스마트폰에서 미디어 이용률을 조사했는데, CNN이 꾸준히 디지털에서 영역을 키운 결과 TV 도달률이50% 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 다른 8개 케이블 네트워크의 경우 19% 증가에 그친 것과 비교된다.

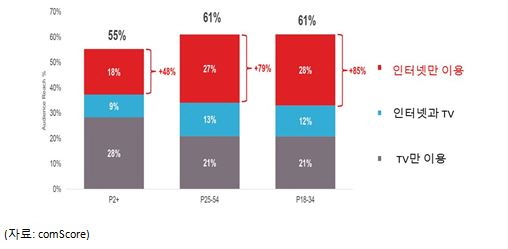

아래의 표는 크로스 미디어의 도달률을 나이에 따라 분류한 것이다. 인터넷으로만 뉴스를 보는 사람들이 같은 연령대 안에서도 도달률이 더 높은 것으로 나타났다.

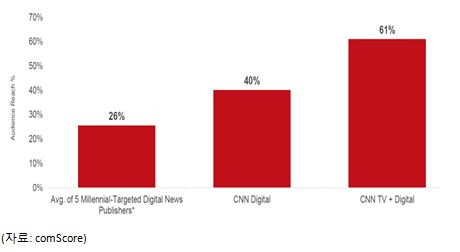

밀레니얼 세대(만 18-34)만 놓고 봤을 때, 인터넷으로만 CNN을 보는 경우 도달률은, 밀레니얼을 겨냥한 전형적인 다른 뉴스 미디어에 비해 40% 높았고, 인터넷과 TV 양쪽에서 CNN을 보는 경우에는 무려 61%에 이른 것으로 나타났다. 다시 말해, 같은 CNN 시청자라 하더라도 인터넷과 TV, 두 플랫폼에서 CNN을 보는 경우 도달률이 훨씬 올라간다는 뜻이다.

또, CNN 크로스 플랫폼 이용자들이 TV만 보는 이용자들보다 CNN TV를 더 많이 시청하는 것으로 나타났다.

TV와 함께 인터넷으로도 CNN을 보는 멀티 플랫폼 이용자들은 전체 시청자수에서 차지하는 비율에 비해 CNN을 이용하는 시간이 1.5배에서 2배 가까이나 되는 것으로 나타났다. 특히, TV와 데스크탑, 모바일을 모두 쓰는 시청자들은 그 비중에 비해 CNN을 시청하는 시간이 2배 이상이나 됐다.

comScore의 보고서는 시사하는 바가 크다. 즉, 디지털의 다양한 플랫폼으로 콘텐츠를 공급하는 영역을 확장하는 것, 즉 멀티 플랫폼 전략은 TV 시청률을 잠식하기보다는 오히려 TV 시청을 늘리는 요인이 될 수 있다는 뜻이다.

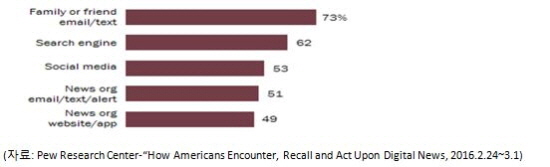

퓨 리서치 센터(Pew Research Center)에 따르면, 소셜 미디어, 검색 엔진, 친구의 이메일이나 문자 메시지는 뉴스 소비를 촉진시키는 것으로 나타났다. 뉴스 이용자들이 소셜 미디어를 통해 뉴스를 접하면, 25% 정도는 다시 소셜 미디어를 통해 다른 사람에게 그 뉴스를 전하는 것으로 나타났다. 또, Google 같은 검색 엔진으로 뉴스를 본 사람 중에 23%는 추가로 다른 정보를 찾는 것으로 나타났다. 검색 엔진으로 뉴스를 접하면 다른 플랫폼에서보다 적극적으로 뉴스나 정보를 찾는 것이다. 또, 친구나 가족 등 지인이 전한 뉴스 가운데 14%는 이메일이나 문자 메시지, 메신저 등으로 다시 다른 사람에게 전해지는 것으로 나타났다.

또, 인터넷 뉴스 이용자들은 지인에게서 받은 이메일이나 문자로 받은 뉴스에 가장 활발하게 반응(73%)하는 것으로 나타났다. 검색 엔진에서는 62%, 소셜 미디어를 거친 경우는 53%, 언론사 웹사이트나 앱에 직접 방문한 경우는 49%로 이보다 낮았다.

지인에게 받은 이메일 같은 뉴스 Daily Skimm은 밀레니얼 세대의 전문직 여성들을 겨냥한 뉴스레터이다. NBCUniversal 프로듀서 출신의 Danielle Weisberg와 Carly Zakin가 공동설립했다. 지난 2012년부터 서비스를 시작한 뒤 활성 이용자만 3백 5십만 명이 넘는다. 이메일함에서 이 뉴스레터를 열어보는 비율은 40%에 이른다. 다른 미디어 뉴스레터가 22%에 그친 데 비하면 높은 비율이다.

Daily Skimm이 전문직 여성 사이에서 인기를 끈 비결은 뭘까? 우선, 뉴스의 화법이다. 친구가 말하듯 유머나 유행어를 섞어가며 딱딱하지 않게 소식을 전한다. 또, 공유(share)하기 손쉽고 재미있게 만들었다. 공유 버튼을 누르면 우아한 전문직 여성이 그러져 있는 Skimm의 로고와 함께 재치있는 뉴스 소갯글이 뜬다.

Skimm은 소셜 미디어의 중요성을 확실히 인지하고 있다. 충성도 높은 독자들을 Skimm 친선대사( Skimm’bassador)로 선정해 이 독자들이 Skimm의 기사를 소셜 미디어를 통해 공유하고 홍보하도록 장려한다. 현재 만 3천 명의 Skimm 친선대사가 활약하고 있다. Skimm은 이들을 각종 이벤트에 초대하고 소셜 미디어 활용법 등을 강의하면서 자사의 뉴스가 이용자를 통해 확산되도록 한다.

미국언론연구소(American Press Institute)는 소셜 미디어를 잘 활용하기 위해 우선 기존 뉴스 편집팀원들에게 새로운 기술이나 소셜 플랫폼 활용을 독려하고, 스토리를 만들어내던 팀에 소셜 미디어 전문가를 영입하는 등 뉴스 생산 단계부터 소셜 플랫폼에 대해 고민할 수 있도록 해야 한다고 조언했다. 또, 플랫폼 회사, 즉 IT 기업들과 좋은 관계를 맺는 것도 주요 전략으로 꼽혔다. 또다른 전략은 ‘플랫폼에 특화된 서브 브랜드 개발을 검토하라’는 것이다. 서브 브랜드가 새로운 타깃 독자층을 끌어들이는 역할을 할 수 있다는 판단에서다.

예를 들어, CNN은 지난 2015년 10월 밀레니얼 세대를 겨냥해Great Big Story라는 서브 브랜드를 내놓았다. CNN 로고를 전혀 안쓰고 콘텐츠 컨셉에 맞는 자체 로고를 쓴다.

BuzzFeed는 2014년 Tumblr, Instagram, Vine 등과 같은 소셜 플랫폼에 특화된 콘텐츠를 담당하는 부서인 ‘BuzzFeed BFF’를 만들었다. 또, 지난해에는 ‘Tasty’라는 Facebook에 특화된 요리 관련 콘텐츠 브랜드를 만들었다. 이로써 Facebook 미국 이용자의 50%가 보는 성과를 올렸다.

New York Times에서 일종의 자문 역할을 하는 ‘2020 그룹(The 2020 Group)’이 올해 초에 작성한 보고서를 보면, New York Times의 저널리즘이 왜 충분히 탁월하지 못한지에 대해 다시 반성의 목소리가 나온다. 그 중 하나가 New York Times의 장점인 스토리텔링 기법을 충실히 활용하지 못하고 과거의 성공에 안주해 있기 때문이라는 것이다.

디지털 플랫폼, 특히 모바일 플랫폼에서 이용자의 체류 시간을 늘리기 위해서는 각 플랫폼에 맞게 스토리텔링 기법이 개발돼야한다. 특히, 젊은 세대들은 기존의 신문이나 방송 등 딱딱한 뉴스 콘텐츠를 선호하지 않기 때문에, 이들에게 맞는 뉴스 화법을 개발해야 한다.

앞서 언급한 CNN의 Great Big Story는 독특한 이야기를 발굴해 3분 정도의 동영상으로 제작한 미니 다큐멘터리이다. 콘텐츠가 영화 못지 않게 질이 높다는 평가를 받고 있으며 하루 페이지뷰가 천만 건이 넘는다. 넷플릭스처럼 동영상 하나 끝나면 자동으로 다음 영상이 플레이된다.

이 스타트업에는 스토리텔러(Storyteller)라는 직함이 따로 있고, 프로듀서들은 지금까지 80개국을 돌아다니며 독특한 소재를 발굴해왔다. Great Big Story를 포함해 CNN 뉴스를 책임지고 있는 Jeff Zucker사장은 컬럼비아 경영대의 미디어 플랫폼 수업에서 초청돼 강의를 하면서 ‘우리가 차세대에게 어떻게 접근할 수 있을까’하는 고민에서 출발해 Great Big Story를 만들었다고 밝혔다. 그는 Great Big Story가 기존 뉴스와 다르다고 강조했다.

“이건 뉴스가 아니예요. 이건 스토리텔링이죠.”

Jeff Zucker는 이 초청 강의에서 CNN이 디지털 전략을 계속 추구할 것이며 세계 최고의 디지털 뉴스 제공자가 되겠다며 포부를 밝혔다. 또, TV가 퇴출되는 상황까지 고려해 디지털 플랫폼을 재설계하겠다고 밝혔다. 특히, 그는 특히 스토리의 중요성에 대해 강조했는데 모바일 미디어 의 뉴스 가운데 1, 2위를 다투는 스토리들을 발굴하겠다고 말했다.

모바일 미디어 시대에 이처럼 젊은 세대에 맞는 스토리를 발굴하고 적합한 플랫폼을 구축하는 것은 미래 미디어 사업의 성공과 실패를 가름하기 때문에 매우 중요하다. 이는 또, 앞서 언급한 멀티 플랫폼 전략과도 일맥상통한다. 플랫폼을 다양하게 쓰는 이용자일 수록 콘텐츠를 오래 소비하는 경향이 있기 때문이다.

로이터저널리즘연구소(Reuter Institutue for the Journalism)의 조사 결과를 보면 아직까지는 동영상 콘텐츠가 텍스트 콘텐츠를 압도하지는 않는다. 그러나 전통 신문을 포함한 많은 언론들이 20대에서 40대 이용자들을 의식해 동영상 콘텐츠의 생산을 중시하고 있다.

New York Times의 ‘2020 그룹’은 New York Times 뉴스가 디지털 공간에서 탁월하기 위해서는 우선 영상 저널리즘을 강화해야 한다고 강조했다. 이를 위해 취재기자 보다 사진기자나 영상편집자가 먼저 나서 주도적인 역할을 하는 것까지 고려해야한다고 말한다.

Washington Post는 ‘워싱턴포스트 비디오(Washington Post Video)’라는 동영상 제작팀을 운영해 여러 플랫폼에서 볼 수 있는 짧은 비디오들을 생산하고 있다. LA 타임스와 시카고트리뷴을 소유한 트론크(Tronc, Tribune Online Content)는 인공지능 기술에 힘입어 하루에 2천여 개의 동영상 뉴스를 제작하겠다고 지난해 발표했다. 이는 BuzzFeed Motion Picures가 한 주에 65편에서 75편의 비디오를 생산하는 것과 비교해 방대한 양이다.

본인이 지난해 4월 AP(Associated Press)통신을 찾아갔을 때 회장인 Gary Pruitt는 AP 콘텐츠 가운데 동영상 뉴스가 수요도 높고 수익성이 가장 좋다고 밝혔다. 특히, VR 동영상 제작에도 높은 관심을 보이고 있었다. AP는 New York Times와 Wall Street Journal과 같은 날 VR 뉴스를 출시했을 정도이다. 방문 당시 10명 규모의 데이터 시각팀(Data Vidualization)팀이 Ryot이라는 신생 비디어 제작협체와 협력해 4분에서 6분 길이의 다큐멘터리를 제작하고 있었다. AP측은, 지금 스마트폰이 생활 필수품이 된 것 처럼 차세대에게는 몰입도가 강한 VR이 생활의 연장선에 놓일 정도로 일반화될 것이라고 내다봤다.

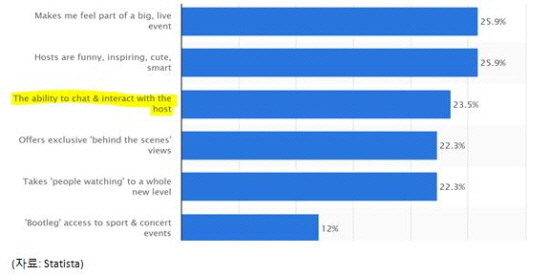

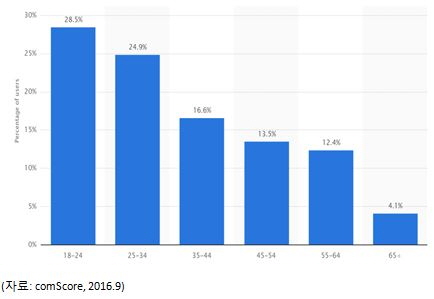

이같은 동영상 뉴스는 이용자와 양방향으로 소통하게 해주고 이용자의 관여도를 높일 것이라는 기대를 받고 있다. 특히, 생중계(live streaming)를 할 경우, 실시간으로 많은 댓글이 달리는 등 이용자의 몰입도와 체류시간이 늘어난다. 동영상 플랫폼으로는 소셜 미디어가 많이 쓰인다. Statista의 데이터를 보면 지난해 9월 기준으로 이전 한달 동안 소셜 미디어에서 생중계를 시청한 적이 있는지 물었다. 그 결과 거의 22%의 인터넷 이용자들이 그렇다고 답했다.

그렇다면, 이같은 생중계 비디오를 보는 이유는 무엇인지, 복수의 답을 허용해 물었다. 응답자의 25.9%는 스포츠 등 대형 이벤트에 참여하고 있는 듯한 기분을 느낄 수 있기 때문이라고 답했고, 또다른 25.9%는 호스트가 재밌고 똑똑하기 때문이라고 답했다. 주목할 것은 호스트와 대화하며 상호작용할 수 있기 때문이라는 답도 23.5%에 이른다는 점이다. 즉, 라이브 스트리밍이 이용자의 참여도와 몰입도를 높이는 것이다.

이같은 특성을 충분히 파악한 Yahoo는 생중계와 오리지널 콘텐츠 편성에 초점을 맞추고 있다. 예를 들어, 지난해 스포츠 영역에서는 MLB, NHL, PGA 등 400개 경기를 생중계했고, 금융 분야에서는 워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 연례 주주총회를 생중계했다. 야후 파이낸스에서만 백 80만 명이 이 주총 생중계를 시청했다.

Pew Research Center는 경제, 금융, 정치 등의 뉴스 분야는 전문 에디터가 특화해서 다뤄야 한다고 조언한다. 이같은 분야는 이용자들이 직접 관련 뉴스 웹사이트에 찾아가서 뉴스를 보는 경우가 많다. 비즈니스나 금융 뉴스의 절반 가량(53%)은 이용자들이 직접 웹사이트나 해당 앱에 접속해 소비한 것으로 나타났다. 반면에 이같은 분야의 뉴스를 소셜 미디어를 통해 보는 경우는 12%에 불과한 것으로 나타났다.

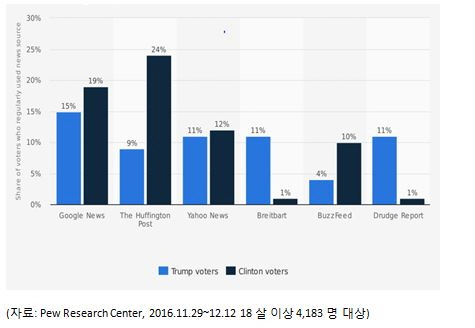

아래의 표는 지난해 미국 대선 때 유권자들이 관련 뉴스를 어디서 봤는지 나타낸다. 정치 분야의 경우 이용자의 정치 성향에 따라 자신이 선호하는 미디어를 선택해서 보는 경향이 뚜렷이 나타난다.

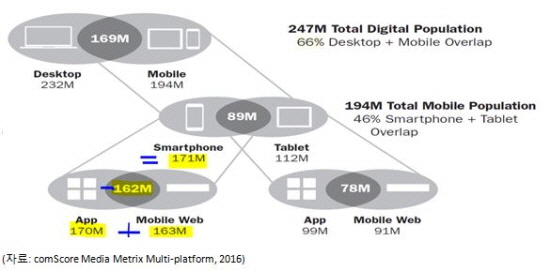

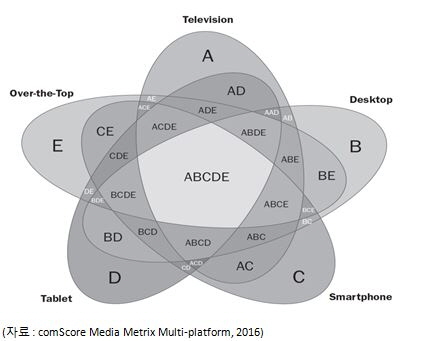

최근에는 뉴스를 보는 플랫폼이 다양해지고 콘텐츠가 유통된 당일에 보지 않고 나중에 보는 경우도 늘면서 새로운 분석 방법이 필요하다는 지적이 꾸준이 제기돼왔다. ‘멀티 플랫폼 패널’을 구성하자는 것도 그 중에 하나이다. 즉, TV와 인터넷 시청을 각각 따로 계산하는 게 아니고, 각 이용자 수를 먼저 합친 뒤 겹치는 이용자 수를 빼는 방법이 제시되고 있다. 특히, 디지털 환경에서는 다양한 디지털 플랫폼에서 해당 뉴스의 웹사이트, 비디오 콘텐츠, 앱을 얼마나 이용했는지 모두 고려한다. 이같은 멀티 플랫폼 시청률을 조사하는 대표적인 기관으로는 comScore(Comscore)와 Omniture, Chartbeat, Parse.ly 등이 있다.

위의 예는 미국의 대표적인 모바일 이용률 조사기관인 comScore가 최근 쓰고 있는 디지털 시청률 조사방법이다. 예를 들어 그림 가운데 부분의 스마트폰 이용자 수는, 스마트폰에서 App을 통해 해당 뉴스를 시청하는 170M(1억 7천만 명)과 모바일 웹으로 보는 163M(1억 6천 3백만 명)을 더한 뒤 162M(1억 6천만 2백 명)을 빼서 171M(1억 7천 백만 명)이 나온다.

위의 예는 플랫폼이 5개일 때 따지는 방법이다. 미디어 기술이 더욱 진화하면 사물인터넷(Internet of Things)까지 미디어 플랫폼으로 보고 시청률을 따져야할 것이라고 comScore는 내다보고 있다.

국내에서도 방송뿐 아니라 신문 영역에서도 이용률을 산정하는 방법에 대해 논의가 활발하다. 종이신문 부수를 최소화하기 위한 방안으로 모바일을 통한 콘텐츠 유통까지 합산할 수 있어야 한다는 것이다. 이렇게 되면 종이신문 제작비뿐 아니라 배달·마케팅 비용까지 아낄 수 있고 그 여력을 디지털 콘텐츠 등에 재투자할 수 있다.

이 밖에도 이용률뿐 아니라 이용 행태를 분석하는 방법도 진화하고 있다. 성별, 나이별 단순 분석에서 미디어를 접할 때 행동과 태도를 분석하는 방법이 쓰이기 시작했다.

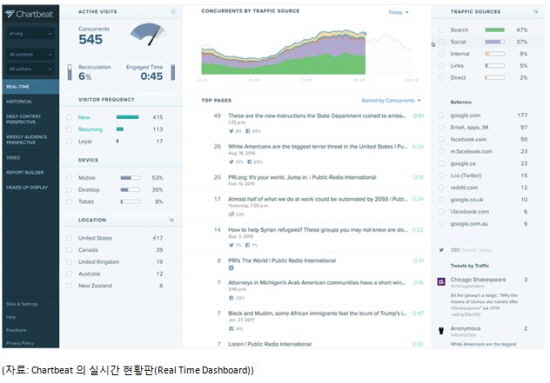

니먼 저널리즘 랩(Nieman Journalism Lab)의 책임자인 조슈아 벤튼은, 데이터가 많은 것 자체가 유용한 게 아니라 이런 데이터를 어떻게 더 잘 사용할 것인지, 이용자들과 관련한 새로운 데이터는 무엇인지 연구해야 한다고 강조한다. 콘텐츠를 몇 명이 봤는가를 넘어, 어떤 이용자가 해당 콘텐츠를 어떤 경로로 접근하게 됐는지, 얼마나 머물렀는지를 비롯해, 기사가 공유된 횟수와 경로 등을 추적하여 이용자를 분석하는 방법이 많이 쓰이고 있다.

자사 모바일 뉴스의 이용자를 정확히 분석하는 툴(Tool)을 개발해 활용하는 일은 모바일 뉴스의 타겟층을 분명히 설정하고 이에 맞는 차별화된 뉴스 콘텐츠와 포맷을 기획하는 데 중요하다. 또한, 뉴스가 어떤 경로로 유통되는지를 추적하면 소셜 이처럼미디어를 뉴스에 어떻게 접목시킬 수 있는지 설계할 수 있는 귀중한 자료가 된다.

영국의 Guardian은 자체적으로 이용자를 분석하는 Ophan이라는 시스템을 이용해 기사에 대한 이용률을 분 단위로 확인한다. 또 지난 2주간의 기사에 대해 페이지뷰, 공유 횟수, 체류시간, 지역, 기사 접근 경로, 주목 시간, 클릭만 하고 읽지 않은 비율까지 조사한다. 가디언은 이용률을 분석하는 데 그치지 않고 ‘독자팀’을 만들었다. 독자팀은 편집국에 실시간 이용 현황을 전달하며 소셜 미디어 등 디지털 플랫폼에 적합한 편집을 하도록 조언하고 있다.

BBC는 Chartbeat 등 전문 시청률 조사기관을 이용하는데, 내부에 데이터 과학자, IT 전문가 등으로 이뤄진 독자팀을 운영해 매일 아침 편집팀과 데이터를 바탕으로 기사 작성 방향을 논의하는 회의를 한다.

이같은 ‘정성적 분석’을 하는 또다른 이유는 이용자들의 몰입도를 질적으로 측정하기 위해서이다. 즉, 이용자수나 페이지뷰 등으로 단순히 트래픽량만 따지기보다는 관여도나 집중도를 측정하는 ‘질적 트래픽(Quality Traffic)’을 늘리자는 것이다. MIT Sloan 경영대의 연구에 따르면, 언론사 웹사이트에서 뉴스 콘텐츠에 깊게 관여하는 독자들이 유료 구독자로 전환할 의향이 더 높은 것으로 나타났다(Zalmanson Oestreicher-Singer, 2016). 또, 독자 관여도를 높이는 전략은 뉴스 이용자층을 더 견고하게 해 저널리즘의 질을 높이는데 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 분석도 나오고 있다. New York Times의 ‘2020 그룹’도 올해 보고서에서 자사의 뉴스가 디지털 미디어에서 탁월하기 위해서는 독자가 기사에 대해 평가하고 기사 작성에도 참여하는 등 뉴스 콘텐츠에 더 많이 관여해야 한다고 강조하고 있다. 즉, 독자 커뮤니티가 자사 뉴스에 대한 충성도를 높인다는 것이다.

NBCUniversal은 Apple TV같은 커넥티드 TV에서 자사의 콘텐츠를 시청하는 이용자를 면밀히 분석하고 있다. 성별, 나이, 주소 등 이용자의 기본정보뿐 아니라, 이용자가 NBCUniversal의 콘텐츠를 클릭할 때마다 데이터가 누적돼 이용자의 취향이 세밀하게 분석할 수 있다. NBCUniversal은 평창 동계올림픽 때 이같은 고객 정보를 바탕으로 개인마다 다른 ‘인터랙티브 광고’를 선보일 예정이다. 예를 들어, TV를 시청하던 이용자가 광고로 추천받은 옷이 마음에 들지 않으면 다른 색은 없냐고 물을 수도 있다. 그러면, 다른 색의 옷을 추천받을 수 있다.

NBCUniversal의 데이터 분석 기법을 활용하면 디지털로 뉴스를 보는 이용자들의 뉴스 취향을 파악할 수 있을 것이다. 국내에서는 최근 카카오가 Daum에 ‘꼼꼼히 본 뉴스’ 코너를 신설하는 등 뉴스에 대해 정량적 분석을 넘어 정성적 분석을 하려는 시도가 잇따르고 있다. 그러나 한국 미디어가 미국 미디어의 데이터 분석 기법을 따라가기에는 아직 멀었다는 지적이 많다. 투자 유치와 전문가 부족 등 풀어야할 과제가 많다.

앞서 퓨 리서치 센터가 지난해 미국의 성인을 대상으로 미디어 소비에 대해 조사한 결과에서도 드러났지만, 뉴스 소비 행태는 세대간에 차이가 난다. 로이터저널리즘연구소가 지난해 전 세계 26개 나라의 미디어 소비자 52, 225명을 대상으로 조사한 결과에서도 마찬가지이다. 연령대가 낮을 수록 인터넷에서 뉴스를 보고, 연령대가 높아질 수록 TV에서 뉴스를 보는 경향을 띤다.

지난해 9월 한국프레스센터에서 열린 ‘제1회 한국 저널리즘 콘퍼런스-미디어, 혁신 현장에서 길을 묻다’에서 김은미 교수는 “청년층은 믿을만한 뉴스를 골라보는 게 아니라 보고 싶지 않은 뉴스를 제쳐놓는다”며 “건조한 라이팅과 객관적인 리포팅, 제목만으로 내용을 예측할 수 있는 뉴스를 1순위로 제친다”고 분석했다(기자협회보). 김 교수는, 20대도 뉴스를 많이 보지만 정치·경제·사회 등 기성세대가 중요하다고 생각하는 뉴스에서 멀어지고 있다고 설명했다. 또, 한쪽에 치우친 기사라도 이야기 구조에 만족을 느끼면 기꺼이 읽는다고도 했다. 청년층은 뉴스 자체를 궁금해하기보다 뉴스에 대한 다른 사람들의 반응을 알고 싶어 하는 경우가 많고, 아예 제목-댓글만 보기도 한다”고 분석했다.

미국의 언론은 밀레니얼 세대가 선호하는 이같은 뉴스 형식을 파악하고 젊은층이 애용하는 플랫폼을 이용하거나 서브 브랜드를 통해 이들의 입맛에 맞는 뉴스를 따로 생산하고 있다.

Snapchat은 만 18세에서 34세가 주로 이용하는 대표적인 디지털 플랫폼이다. 매일 1억 5천만 명이 이용하고 있다. 닐슨은 이 연령층의 41%가 하루에 한 번이라도 스냅챗을 이용한다고 분석했다. 이는 이 연령층이 하루에 TV를 한 번이라도 보는 경우가 6%에 불과한 것과 비교된다. . Snapchat측은 지난 2015년 CNN의 유명 정치부 기자인 피터 햄비(Peter Hamby)를 영입해 뉴스 분야를 맡겼다.

New York Times는 젊은 세대에 미치는 Snapchat의 영향력을 의식하고 지난 2월부터 Snapchat의 큐레이션 뉴스 미디어 서비스인 Discover에 뉴스를 공급하기 시작했다. New York Times는 Snapchat과의 파트너십을 통해 최고의 비쥬얼 스토리텔링 전문가들을 모으고 Snapchat 독자를 위한 아침 브리핑 뉴스도 생산할 수 있게 됐다.

NBCUniversal의 내부보고서에 따르면, 이용자 한 명이 한 콘텐츠에 머무르는 평균시간이 Facebook은 25초, Youtube 63초인 데 비해, Snapcaht은 1.2분, Snapchat Discover는 무려 2.8분에 이른다.

순방문자 수나, 이용자 선호도 면에서 앞도적인 우위를 차지하는 언론사인 CNN은 지난해 3월 모바일 플랫폼을 지향하는 전략적인 조직 개편에 돌입하고 이에 대한 투자를 확대할 것이라고 밝혔다. CNN의 Andrew Morse 편집 부국장 겸 CNN Digital Worldwide의 본부장은 전통적인 웹사이트를 위한 조직에서 벗어나 모바일 플랫폼을 위한 조직으로 거듭날 것이라고 조직 개편의 취지를 밝혔다.

이를 위해 CNN의 주요 분야에서 새로운 조직을 구성하고 역량을 높이겠다는 것이다. 이에 따라 PC 환경의 플랫폼을 위한 부서에 있던 50명을 내보내고 새로 개편되는 모바일 플랫폼 부서에 200명을 채용하기로 했다. 그러나 기존 부서에서 나가는 50명은 새로운 부서에 지원할 수 있게 했다. CNN은 조직 개편으로 편집팀을 강화하고 새로운 디지털 상품을 개발하겠다고 밝혔다. 주요 투자 분야는 아래와 같다.

- 국제적인 영향력 확대

- 시청자 개발·분석

- 모바일 상품 개발

- 모바일과 오프 플랫폼 편성

- CNN 디지털 스튜디오와 CNNMoney

- 완전히 새로워진 동영상 체험

- 패션, 테크, 건강 등 프리미엄 콘텐츠 개발

기사관리시스템(Content Management System, CMS)은 기자가 기사를 쓸 때 빅 데이터를 분석해 관련된 문서와 이미지, 영상을 자동으로 태깅하는 알고리즘을 활용한다. 이성규 메디아티 미디어테크랩장은, “영국 언론사 텔레그래프가 지난해 알고리즘 CMS로 교체하면서 통신사 기사 출고 시간이 27분에서 4분으로 감소했고, 58단계에 이르던 출고 단계도 12개까지 줄었다”며 “알고리즘이나 로봇이 기자를 대체하는 것이 아니라 귀찮고 반복적인 일을 대신하고 저널리즘에도 기여할 수 있다”고 말했다(기자협회보-“디지털 혁신 출발점은 알고리즘 기반 CMS”, 2017.1.18).

본인이 지난해 4월 AP를 방문했을 때 AP는 자체적으로 로봇 기사작성 시스템을 개발해 정형화된 기사에 사용하고 있었다. 또, 인공지능이 데이터를 분석한 뒤 유용한 정보를 추출해 기사를 쓰거나 문서내용을 오디오 뉴스로 변화하는 기능도 개발하고 있었다.

본인이 연수를 시작한 지난 2015년 11월, 디지털 뉴스 분야에서 혁신을 선도하고 있는 New York Times를 방문했다. NYT 전체 조직도를 구한 것은 아니지만, 뉴스룸 외에도 전략(Strategy), 사업개발(Business Development), 독자개발(Audience Development), 협상(Negotiation) 등 다양한 분야의 경영 관련 팀들이 독자들을 모으고 수익을 창출하기 위해 세분화된 업무를 맡고 있었다. 이런 팀에는 경영 컨설턴트 출신들이 크게 환영을 받고 있고, 디지털 환경이 중심이다 보니 Google 같은 테크 관련 기업이나 스타트업에서 경력을 쌓은 인재도 주목받는다고 한다. 뉴스룸 내부에도 전략 부서가 따로 있다. 방문 당시 New York Times는 혁신의 노력의 하나로 ‘익스프레스(Express)’ 팀을 신설했다. 독자들이 궁금해하는 내용을 초고속으로 다룬다는 의미로 팀 이름을 지었다.

New York Times의 경우 디지털 부문에서 나오는 수익이 지난 2014년 기준으로 4억 달러로, 총수익의 30% 정도가 디지털 부문에서 나오고 있었다. New York Times는 지난 2015년 10월초, 디지털 부문의 수익을 오는 2020년까지 8억 달러로 늘리겠다는 야심찬 계획을 세웠다. 이에 따라 온라인 공간의 트래픽을 New York Times 콘텐츠로 끌어오기 위한 ‘익스프레스’ 팀이 새로 꾸려졌다. 이 팀은 주로 온라인에서 화제가 되고 있는 ‘브레이킹 뉴스’를 다룬다. 온라인 상의 화제를 찾기 위해 검색어 분석 서비스인 구글 트렌드(Google Trend)를 활용하거나, 미디어나 광고 기업을 위한 전문 서비스인 크라우드탱글(CrowdTangle)을 이용한다.

그러나 무조건 트래픽이 많다고 뉴스로 만들지는 않는다고 강조했다. New York Times의 저널리즘을 살려 가치있는 뉴스를 가려내 디지털 뉴스로 제작하는 것이 기본 방향이라는 것이다. 익스프레스팀은 이미 일어난 사건이라고 해도 뉴스의 가치를 따져 계속 추적 보도하고, 신문 지면에 내보내기 어려운 배경 설명이나 이야기들을 발굴해 디지털 콘텐츠로 개발하고 있다. 특히, 세계 여러 지역의 담당자들이 국제적으로도 관심을 불러 일으킬만한 현지 소식을 뉴스 콘텐츠로 재생산하고 있다. 콘텐츠 형식은 묻고 답하는 형식, 목록 형식, 표, 짧은 동영상 등 다양하다. 3차원 영상까지 구상하고 있었다. 되도록 글자수는 줄이고, 사진, 슬라이드쇼 등 시각적인 효과가 강한 스토리텔링 콘텐츠를 지향한다. 특히, 동영상 콘텐츠의 중요성을 인식하고 개발에 힘을 쏟고 있다.

New York Times 혁신의 동력은 밑에서부터 나온다고 한다. New York Times에 독자개발팀(Audience Development Team)을 두자는 의견도 평직원이 낸 의견이라고 한다. 이 팀의 목적은 독자들과 더욱 잘 소통하고, 뉴스 콘텐츠를 다양한 플랫폼에 유통시키는 것이다. 독자개발팀은 HuffPost의 전직 에디터가 이끌고 있었다. 또, 방문 당시 간부들이 전격적으로 교체됐는데 원활한 내부소통을 위해 금요일마다 5시간 마라톤 회의를 했다고 할 정도로 소통하는 문화를 중요하게 여기고 있었다.

이후, 지난해 3월 New York Times를 다시 방문했을 때 2006년에 설립된 New York Times RD LAB의 활약에 대해 이곳 연구원에게 직접 브리핑을 받았다. New York Times를 디지털 혁신에 눈에 뜨게 한 중요한 동력 가운데 하나라고 평가하고 싶다. 최근에는 조직 개편으로 이 연구소가 사라졌지만 미디어 전문가들은 여전히 이 연구소의 활약에 대해 긍정적인 평가를 남기고 있다. 이 연구소는 지난 2014년 인터뷰나 회의 등의 녹취를 인식한 뒤 2분 뒤 바로 문장으로 변환해 저장하는 시스템을 개발했다. 또, 기사작성 시스템에서 기사가 완성되면 자동으로 해당 기사의 주요 키워드를 추출하고, 담당 기자가 중요 표시를 한 문장까지 저장해 기사 검색의 정확성을 더욱 높였다. 정보 보안을 위해서는 보도국 기자들끼리만 소통할 수 있는 메신저 시스템을 개발했다.

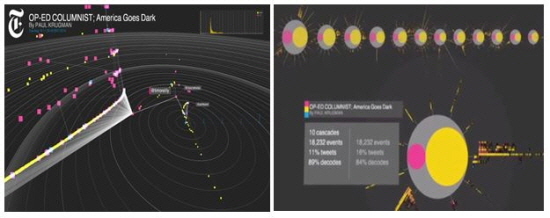

연구소는 또, 뉴스의 소비패턴을 시각적으로 분석할 수 있는 프로그램도 개발했다. 전세계 어디에서 New York Times 기사가 읽혀지고 있는지, 그 트래픽을 직관적으로 파악하기 위해 ‘Cascade’라는 3차원 동영상 지도로 만들었다. Twitter 등 소셜 미디어에 공유되는 경로까지 추적하고, 이용자가 어떤 기사를 읽고 그 다음에는 어떤 기사를 넘어갔는지도 파악하고 있었다.

RD LAB은 당시 뉴스 산업에서는 눈여겨보지 않았던 여러 기술들을 개발해 정보의 영역을 넓히는 역할도 했다. 스마트폰에서 TV 스크린으로 화면을 미러링하는 기술을 애플이 Airplay 기능을 발표하기 전에 개발했다. 또, 웨어러블 기기에서 나오는 정보로 콘텐츠를 만들 수 있다고 보고 심장박동수를 통해 데이터를 추출하는 기술도 개발했다.

방문 당시 개발하고 있는 것은 인공지능 기사작성 시스템이었다. 예를 들어, 인공지능이 눈앞에 펼쳐진 장면을 보고 상황을 파악해 기사로 작성하는 것이다. 또, 인공위성을 이용해 데이터를 수집하고 바로 의미있는 메시지로 변환하는 기술도 개발하고 있었다. 이 밖에도, 이용자와 대화가 가능한 봇(Bots)을 개발하고 있고, 인공지능과 신경망 이론을 결합한 모델도 개발하고 있었다. New York Times가 당장 보이는 수익만 좇았다면 불가능한 활약들이다. 미래를 앞서 보고 연구원들의 창의력을 존중해 미디어의 기술 발전을 위해 투자한 New York Times의 결단이 New York Times를 혁신의 리더로 우뚝 서게 한 힘이라고 본다.

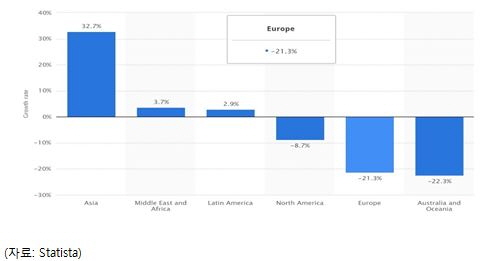

국내 미디어는 혁신의 아이콘으로 자리잡은 New York Times와 파트너십을 고려할 수도 있다. 신문 산업에서 가장 높은 성장률을 보이고 있는 지역은 아시아다. 지난 2010년부터 2014년까지 5년간 성장률을 보면 북미 -8.7%, 유럽 -21.3% 등에 비해 아시아는 32.7%의 성장률을 보였다.

New York Times 모바일 이용자의 경우 아이폰 트래픽 기준으로 미국을 제외하고 기사가 많이 소비되고 있는 나라는 중국, 캐나다, 한국, 일본이다. 따라서 New York Times는 이들 국가의 뉴스 소비자들을 신흥 시작으로 개척하고자 할 수도 있다.

국내 미디어가 디지털 뉴스가 New York Times와 콘텐츠 제휴를 맺는다면 윈-윈 전략이 될 수 있다. 우선, New York Times의 질 높은 콘텐츠를 자사의 플랫폼을 통해 소개할 수 있다. New York Times의 가치를 높여온 탐사보도 뿐 아니라, 뉴욕의 패션, 음식 등 라이프스타일에 대한 다채로운 콘텐츠들은 충분히 소구력이 있다. 반대로, 국내 미디어는 북한 문제, 한류 등 세계가 주목하는 주제의 콘텐츠를 개발해 언어 문제 등으로 아시아에 한정돼있던 인지도를 해외로 넓힐 수 있다. New York Times 입장에서는 국내 언론과 파트너십을 맺어 한국에서 새로운 국제뉴스 소비자들을 획득할 수 있다.

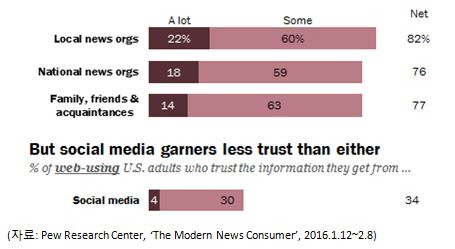

언론에 대한 미국인들의 신뢰도는 전반적으로 낮다. 특히, 소셜 서비스에서 제공하는 뉴스에 대해 신뢰도가 매우 낮다. 퓨 리서치 센터의 지난해 ‘The modern News Consumer’ 보고서에 따르면 인터넷을 이용하는 성인 중에 어떤 뉴스를 매우 신뢰하냐고 물었다. 이 가운데 소셜 미디어를 ‘매우’ 신뢰한다는 응답률은 4%에 그쳤다. 온라인 또는 오프라인 환경에서 지역 뉴스나 전국 뉴스를 ‘매우’ 신뢰한다는 응답은 각각 22%, 18%로 나타났다. 가족이나 친구 등 지인에게 들은 뉴스에 대한 신뢰도도 14%로 소셜 미디어에 비해 10% 포인트 높았다.

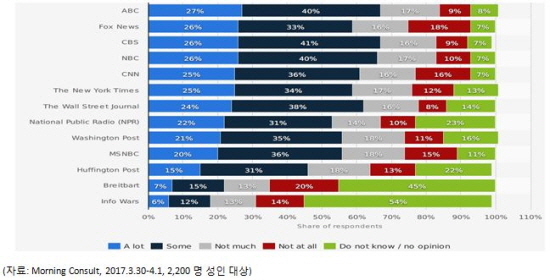

상대적으로 방송 뉴스에 대한 신뢰도는 아직까지 높은 편이다. 디지털 미디어 조사 기관인 모닝 컨설트(Morning Consult)가 지난 3월 30일부터 4월 1일까지 만 18세 이상 미국의 성인 2,200명을 대상으로 조사한 결과 ABC, CBS, NBC 등 방송 뉴스에 대한 신뢰도가 가장 높았다.

국내의 경우는 어떠할까. 모바일 시장의 주요 소비자는 20대에서 40대이다. 한국언론재단의 ‘2016 언론 수용자 의식조사’에서 20대에서 40대의 모바일 뉴스 이용률이 평균 90%에 이른다. 그런데 이 연령층은 JTBC를 선호하는 것으로 나타났다. 20대의 경우 32.7%, 30대 39%, 40대 33.1%가 JTBC를 꼽았다. 또 정치 성향은 42.7%가 진보인 것으로 나타났다. JTBC ‘뉴스룸’을 3년 연속 가장 신뢰받는 방송매체로 이끌어온 손석희 사장은 그 비결로 의제 설정 기능과 함께 의제 유지를 강조하고 있다.

“요즘엔 뉴스 생명력이 점점 짧아지고 있다. 문제가 해결될 때까지 지속적으로 제기하는 게 JTBC가 미디어로서 사회에 기여하는 방식이다. 세월호 참사, 국정원 사건, 4대강 보도도 그런 맥락이다.” (2016년 9월 20일 시사인 기사 “오늘도 저널리즘의 본령을 고민한다” 중)

CNN의 Jeff Jucker 사장은 컬럼비아 경영대 초청 강의에서 CNN은 단발성 뉴스 보도를 지양하겠다고 강조했다. 시청자의 눈을 끌어들이는 스토리를 발굴하면서 중요하다고 판단되는 사안에 대해서는 후속보도를 지속적으로 이어가겠다고 말했다. 그는 한 예로 지난 2014년 말레이시아 항공기 추락 사고 보도의 예를 들면서, 다른 언론사가 관심을 돌리고 보도를 거의 안하는 상황에서도 CNN은 후속보도를 이어갔다고 덧붙였다.

뉴스가 넘쳐나는 모바일 플랫폼에서 심층 취재없이 단발적인 트래픽만 좇는 뉴스는 차별성도 떨어지고 오래 가지 못한다. 전세계적으로 디지털 뉴스 이용자들은 넘쳐나는 ‘가짜 뉴스’와 ‘낚시성 기사’에 시달리기도 했다. New York Times의 ‘스노우폴(Snowfall)’, HuffPost의 ‘전장을 넘어서(beyond the Battlefield)’ 등 디지털 콘텐츠가 퓰리쳐상을 받았던 이유는 탐사 저널리즘이 살아있는 기사이기 때문이다. 이러한 ‘간판 기사’는 해당 플랫폼에 대한 이용자들의 인지도와 신뢰도를 높이는 역할을 한다.

방송뉴스 산업에서 주도권을 유지해온 신문과 방송 등 전통 미디어들이 모바일 미디어 플랫폼에서는 그 위상이 위협을 받고 있다. 진입 장벽이 낮은 모바일 환경에서는 기존 방송·신문 매체 뿐 아니라 네이버로 대표되는 포털과 신생 디지털 신문, 소셜 미디어 등이 새로운 강자로 대두되고 있다.

젊은 세대에게 기성 언론의 이미지는 딱딱하고 다가오지 않는 뉴스이다. 청장년층에게 소구력있는 모바일 콘텐츠와 플랫폼 개발이 시급하다. 이를 위해선 젊은 이용자들에 대한 철저한 데이터 분석이 선행돼야 한다. 이들이 관심많은 뉴스 분야를 비롯해 선호하는 뉴스 형식 등을 분석하고 이용자 개개인의 뉴스 소비에 대한 세밀한 데이터 분석을 병행해 끊임없이 자사의 뉴스를 소비하도록 개인 맞춤 뉴스를 추천해줄 수 있어야 한다. 당장, 새로운 플랫폼을 개발할 여력이 안된다면 젊은 세대들이 이미 이용하고 있는 소셜 미디어 등 플랫폼을 찾아서 전략적인 파트너십을 맺고 자사의 콘텐츠를 유통시키는 것도 차선의 방법이다.

그렇다고 50대 이상 시청자나 독자들을 외면할 수 없다. 앞서 CNN 사례처럼 멀티 플랫폼 전략은 TV 시청률을 끌어올리는데에도 기여한다. 따라서 디지털만 추구하는 전략(Digital-Only)은 전통 방송 미디어들에 아직까지는 이른 전략이다. 다만, 미국의 방송들이 극단적으로 TV 뉴스가 사라질 수도 있는 상황까지 대비하고 있는 점은 잊지 말아야 한다. 당장은 아니더라도 우리에게도 불어닥칠 수 있는 시나리오이다.

IT 기술발전에 뒤늦게 끌려가기 보다는 우리가 선제적으로 모바일 플랫폼 기술을 개발해 잠재적인 경쟁자들을 꺾는 것도 전략이 될 수 있다. New York Times의 RD LAB처럼 보도본부에 모바일 뉴스를 위한 별도의 RD 센터를 만들 수도 있다.

그러나 이같은 모바일 플랫폼 개발에 앞서 지켜야할 것은 뉴스의 신뢰도와 저널리즘이다. 최첨단 모바일 플랫폼을 갖췄다고 해도 이용자들이 불신하는 뉴스 브랜드는 결코 성공할 수 없다. 추락하고 있는 신뢰도와 저널리즘을 회복하는 것이 모바일 콘텐츠와 플랫폼 개발 보다 시급한 시대적인 과제이다.