지난해 7월 말부터 일 년, 미국서 연수를 하는 동안 한국은 큰 변화를 겪었다. 대통령 측근과 관련된 초대형 스캔들에 이어 탄핵과 조기 대통령 선거를 치르면서 국내 정치 지형은 전혀 다른 모습으로 바뀌었다. 정치뿐만 아니라 국방과 대북관계, 경제, 교육, 복지, 개발 정책, 환경 등 거의 전 분야에서 새로운 바람이 불고 있다. 개혁이 무조건 ‘선(善)’이고 정답일 수는 없다. 그러나 국민들은 적어도 촛불 시위에서 드러난 민심의 연장선상에서 새 정책이 추진될 것이라고 기대를 한다. 이제 국민들은 국정 운영과 그 방향에 대해 좀 더 적극적이며 능동적으로 반응하고 참여한다. 새 정부와 대통령에 대한 초기 지지율이 80%가 넘는 현재(5월 말) 상황이 이런 기대를 잘 설명하고 있다.

그런데 단 한 곳, 이런 기류와 분위기에 편승하기 어려운 분야가 바로 외교 혹은 대외관계(foreign policy) 정책이다. 외교는 명백히 상대가 있는 게임이다. 지도자의 새 외교 비전이 국민의 절대적 지지를 받는 상황에서도 국제무대에선 통하지 않는 사례가 많다. 오히려 대중인기에 영합한 외교 정책(populism)을 펴다가 큰 낭패를 본 사례가 국내외에 비일비재하다. 외교는 치열한 고차방정식이고 냉혹한 현실이다. 게다가 우리의 주요 상대는 전 세계에서 가장 힘이 센 나라들이다. 미국, 중국, 일본, 러시아 그리고 핵무기를 보유한 북한. 어느 곳 하나 방심할 수 없는 곳뿐이다. 사드를 강요하고 한미FTA 재협상을 거론하는 미국과 경제 보복을 일삼으면서도 미세먼지 문제에 대해서는 발뺌하는 중국의 오늘날 모습은 우리가 상대해야할 주변 강대국의 한 단면이다.

오늘날 한반도가 처한 국제 정치적 상황은 한마디로 ‘답이 없는’ 난제다. 공식적으로 한국 전쟁이 끝나지 않은 상태에서 적국인 북한이 핵무기를 보유했다는 게 핵심이다. 휴전선 남쪽 너머까지 이 핵무기를 실어 나를 각종 미사일도 구비돼 있다. 북한 정권은 수 십 년의 국제적 고립과 그로 인한 주민의 배고픔을 감당해 가면서 핵무기와 미사일을 개발했다. 이미 헌법에도 ‘핵국가’를 천명했다. 국내외 대북 전문가들은 북한 김정은 정권과 핵무기는 뗄 레야 뗄 수 없는 관계라고 입을 모은다. 그렇다면 ‘북한의 비핵화’는 현실적으로 가능한 것일까? 1) 핵 개발 ‘동결’(Freezing) 후 대화를 통한 단계적 비핵화 2) 김정은 제거 혹은 정권 교체(regime change) 3) 중국이 참여하는 가혹한 경제 제재(sanction) 등이 주요 해법으로 제시된다.

어느 것 하나 우리의 힘만으로는 할 수 없는 것들이다. 엄연히 얘기해서 이들 해법의 주체는 미국과 중국이다. 공식적으로 한국 전쟁의 주체 역시 미군이 중심이 된 UN군과 북한이다. 북한의 요구들, 즉 평화협정을 통한 체제보장, 상호불가침 선언 등은 미국만이 들어 줄 수 있다. 무력 충돌 없이 북한 정권을 끝내 두 손 들게 할 압박과 제재의 카드는 중국만이 쥐고 있다. 북한도 수 십 년간 의도적으로 한국을 논의 주체에서 제외시키는 전략(Korea Passing)을 구사해 왔다. 이런 상황에서 ‘한반도의 운명은 미국과 중국의 손에 달렸다’고 하면 과장이거나 사대주의적 발상일까. 강대국에 둘러싸인 작은 나라가 등거리 외교로 생존한 사례로 스위스를 꼽는다. 그러나 스위스 주변엔 미국도 없고 중국도 없다. 오늘날 한반도가 처한 현실과는 비교할 수 없다.

우리 민족의 생존과 번영 그리고 멀게는 통일까지, 미국과 중국 관계 속에서 봐야 하고 해법도 거기서 모색해야 한다. 이를 위해 미국과 중국 두 나라의 겉과 속, 과거와 현재를 입체적으로 이해해야 한다. 양국 관계가 역사적으로 어떻게 진화해 왔는지 살펴야 한다.

18세기 말과 19세기 초 두 나라가 무역을 통해 서로를 처음 알게 됐을 때 중국은 세계 최강의 경제 대국이었고 미국은 신생 독립국에 불과했다. 19세기 중반 (1839~1860) 아편전쟁에서 진 중국은 이후 제국주의 열강에 잇따라 패하며 국세가 쪼그라들었다. 반면 미국은 20세기 들어 두 번의 세계 전쟁을 통해 패권국으로 부상했다. 미국과 소련이 경쟁하던 냉전 시대, 공산당 치하의 중국은 여전히 저개발국에 불과했다. 그러나 냉전 종식과 함께 펼쳐진 21세기에서 중국은 압도적 경제 성장을 하며 무섭게 미국을 따라잡고 있다.

언제부터인가 서로 다른 기준으로 작성된 양국의 국력 비교 통계와 함께 파워게임의 결과를 예측하는 서적, 보고서가 많다. 무력 충돌을 우려하는가 하면 경제, 환경 등 분야에서 협력을 할 수 있다는 이상적인 기대도 있다. 미국에게 중국은 무엇이며 중국은 미국을 어떻게 바라보고 있는가. 두 수퍼 파워간의 역사적 애증관계와 지정학적 역학 관계 속에 위기에 처한 한반도가 가야 할 길을 알려주는 단서가 숨어 있지는 않을까.

– 역사적 사건을 통한 미중 관계 재조명은 연수 대학원(Johns Hopkins, School of Advanced International Studies)의 2017년 봄 학기 수업(United States-China Relations : David M. Lampton) 내용과 관련 서적(참고 문헌 명기) 등에서 도움을 받았다.

– 미중의 파워 게임이나 현재의 주요 갈등 문제는 관련 서적과 일부 세미나 내용을 참고했다.

– 미중의 북핵 대응 전략과 해법 모색, 한반도평화 해법 등은 지난 일 년 간 이곳 워싱턴 DC의 각종 씽크탱크에서 행해진 관련 세미나 내용들이다.

– The Beautiful Country and the Middle Kingdom : America and China, 1976 to the Present (John Pomfret, 2016)

– Winning the Third World : Sino-American Rivalry during the Cold War (Gregg A. Brazinsky, 2017)

– The Hundred-Year Marathon : China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower (Michael Pillsbury, 2016)

– Powerplay : The Origin fo the American Alliance System in Asia (Victor Cha, 2016)

– Is the American Century is Over? (Joseph S. Nye, 2015)

– The Future of Power (Joseph S. Nye, 2011)

– The Two Koreas (Don Oberdorfer and Robert Carlin, 2002 2015)

– Nation Building in South Korea (Gregg Brazinsky, 2007)

– 크리스토퍼 힐 회고록 : 미국 외교의 최전선 (크리스토퍼 힐, 2015)

– 북한은 현실이다 (이수혁, 2012)

보고서의 [본론]은 다음 내용을 담았다.

1. 미중 관계 역사적 맥락

1) 18세기~19세기: 미중 관계의 시작

2) 20세기 초: 공산주의 중국

3) 20세기 중후반: 실리외교와 텐안먼 사태

2. 양국 국민의 인식 차이

1) ‘특별하게’ 보이고 싶은 미국

2) 중국의 급성장과 인식 변화

3) 중국의 실리주의와 미국의 ‘경계론’

3. ‘Big2 시대’ 공언한 중국

1) 중국의 급성장이 특별한 이유

2) 미국을 위협하는 중국의 경제 성장

3) 베일에 싸인 중국의 국방력

4) 중국의 국제적 외연 확대

5) 미국의 ‘America First’

4. ‘중국 위협론’에 대한 반론

1) “중국은 소프트 파워가 없다”

2) “불균형 성장, 고령화는 큰 한계”

많은 미국인들이 하는 착각 중 하나는 미중 관계가 1972년 시작했다는 생각이다. 당시 리차드 닉슨(Richard Nixon) 대통령은 냉전 기간이었음에도 불구하고 공산주의 중국과 전격적으로 관계를 정상화하면서 세계를 놀라게 했다. 하지만 이미 양국은 미국 건국 초기부터 밀접한 경제, 문화적 관계를 형성해 왔다. 독립(1776년) 직후인 1780년대부터 미국은 바다표범이나 바다 수달 등의 가죽과 기름, 금과 은 등 보석류를 중국의 부자들에게 팔아 막대한 돈을 벌어 들였다. 이때 미국으로 흘러 들어온 중국 자본이 궁극적으로 미국 산업 혁명의 시드머니가 됐다는 주장도 있다. 아편 전쟁 직전인 1830년대, 미국은 영국에 이어 중국의 두 번째로 큰 무역 거래 파트너였다.

이때를 전후해 미국의 기독교 선교사들이 본격적으로 중국에 진출했다. 그들은 기독교 교리뿐만 아니라 미국의 서양식 과학, 교육 제도, 문화, 스포츠, 법체계, 의료 복지 등 사회 전 분야에 걸쳐 신문물을 전수했다. 중국 최초의 대학과 병원은 영국이 아닌 미국에 의해 세워졌다. 거꾸로 중국의 문화도 미국으로 빠르게 전파됐다. 미국인들은 중국의 음식과 차 문화, 예술 작품 등에 매료되기 시작했다. 특히 1860년대 상하이, 광저우 등 중국 남부 지역의 중국인들이 미국 캘리포니아로 대거 이주하면서 이런 현상은 더욱 두드러졌다. 당시 중국인은 미국 서부에서 가장 큰 이주 민족 집단이었다. 중국인들 손으로 새크라멘토 강 하류를 메워 미국 최대 농경지를 만들었다. 샌프란시스코의 주요 다리와 도로 등 기반을 세우는 데도 중국인들이 대거 동원됐다.

19세기 들어 미국이 열강으로 급성장했을 때 중국에 대한 미국의 접근은 유럽, 일본 등 다른 제국주의 열강과 다소 달랐다. 영국, 프랑스, 일본 등이 중국을 쪼개 식민지로 관리하자는 쪽이었지만 미국은 반대했다. 영국, 프랑스보다 중국 진출이 늦었고 일본보다 중국과의 거리가 멀었던 미국 입장에서는 중국을 온전한 국가로 남겨 두는 편이 좀 더 유리하다는 실리적 판단을 했을 것이다. 영국을 필두로 한 열강과의 아편 전쟁에서 패한 중국은 최초의 불평등 조약을 맺는다. (난징 조약 1842) 이때부터 미국의 대 중국 전략은 ‘통일 중국’, ‘자유 무역’, ‘어느 누구에게도 종속되지 않는 독립국’, ‘예측가능성’ 네 가지였다. (Lampton, Since Nanjing treaty in 1842, US’s principles of nation building China are ‘unified’, ‘free trade’, ‘not occupied by any one’ and ‘predictability’) 이후 1937년 일본이 만주를 침공해 중일 전쟁이 터졌을 때 미국은 중국과 더욱 밀접한 사이가 됐다. 이 사건 뒤 중국내 미국인이 열 배 이상 늘었다는 통계도 있다.

마오쩌둥(Mao Zedong)의 중국 공산당이 대륙을 차지하면서 상황은 달라졌다. 1927년부터 1950년까지 계속된 중국 내전에서 미국은 처음에 장카이섹(Chiang Kai-shek)의 국민당 정부를 지원했다. 때문에 마오쩌둥의 미국에 대한 적개심은 대단한 것이었다고 한다. 그러나 장카이섹 정부의 독재와 부패가 심해지자 미국도 국민당에 대한 일방적 지원을 거두게 된다. 또 2차 세계대전 당시 연합군 측이었던 중국 공산당은 일본에게 매우 적극적으로 저항했는데 이점이 미국의 호감을 샀던 것으로 기록된다.

미국 중앙정보기구 CIA의 1949년 보고서에 따르면 미국은 이미 1년 전부터 중국 공산당이 대륙을 장악할 것으로 정확히 예상했다. 보고서는 특히 장카이섹을 ‘믿을 수 없는 지도자’로 묘사하고 그의 국민당이 미국을 배신해 러시아와 연계할 가능성이 있다고 경고까지 했다. 같은 해 미국 국무 장관이었던 딘 애치슨(Dean Acheson)도 1천 페이지가 넘는 미중 관계 보고서(China White Paper-‘US relation with China’)에서 미국이 중국 대륙의 공산화를 경계해 중국 내전에 개입할 경우 실패할 확률이 높다고 경고했다. 미국은 공산주의 중국을 받아들일 수밖에 없었다.

미국은 1972년 중국 공산당과 처음으로 공식적 관계를 시작했다. 당시 재선을 눈앞에 두고 있던 닉슨 대통령은 극비리에 중국을 방문하는 정치쇼를 감행했다. 그가 만리장성을 걷는 장면이 전국에 방영됐다. 미국 대통령의 첫 중국 방문이었고 결과는 대성공이었다. 닉슨은 압도적 표차로 재선에 성공했고 중국과의 교류에 집중했다. 양국은 상하이 커뮤니케(Shanghai Communique)를 통해 아시아 태평양에서 그 어떤 나라도 패권을 추구하지 않아야 한다는데 합의했다. (“neither they nor any other power should seek hegemony in the Asia-Pacific region”) 양국은 이를 포함해 하나의 중국 정책(One China Policy), 대만에 대한 미국의 무기 수출 등 민감한 사안에 대해 1979년과 1982년 두 번에 걸쳐 합의를 했다.

첨예하게 맞서는 사안이었음에도 두 나라가 잇따라 합의에 이르렀던 배경에는 미국과 중국 모두의 ‘실리적 외교’가 크게 작용했다. 이런 접근을 학자들은 건설적인 모호성 (constructive ambiguity)이라고 부른다. 자본주의 미국과 공산주의 중국이 서로 충돌하는 이해관계를 조정해 이뤄낸 외교적 성과였다. 특히 당시 중국 지도자 마오쩌둥이 보여준 유연성은 세계를 놀라게 했다. 배경에는 절박했던 양국의 국내 정치 상황이 있었다. 중국은 마오쩌둥의 폭압적 대장정(Great Leap Forward,1958~1962) 과정에서 수 천 만 명이 목숨을 잃었다. 실패한 중국 공산주의 경제에 대한 반감도 극에 달했다. 변화가 필요한 상황이었다. 미국도 당시 베트남 전쟁 패배에 대한 국내 여론이 최악이었다. 출구 전략이 필요했다. 미국은 중국을 통해 베트남이 종전 협상에 나서도록 우회적 압박을 시도했다.

양국 관계가 다시 악화된 계기는 1989년 중국 베이징 텐안먼 광장 학살(Tiananmen square massacre)이다. 당시 덩샤오핑(Deng Xiaoping)은 민주주의와 언론의 자유를 외치는 학생 시위대에게 발포 명령을 내렸다. 숫자를 알 수 없는 수많은 희생자가 발생했고 미국을 중심으로 한 서방 세계는 중국에 경제 제재를 가했다. 중국 정부는 미국 정보기관의 공작과 선동이 한 원인이 됐다고 주장했다. 미국이 학생들을 부추겨 공산주의 정권을 무너뜨리려 시도했다는 것이다. 미국과 중국은 1990년대 내내 이 문제로 갈등관계를 이어갔다. 이 사건 이후 양국 간 생긴 앙금은 아물지 않았고 오히려 상대를 견제하는 수단이 됐다. 미국은 중국의 반인권 행위를 수시로 문제 삼고 중국은 그때마다 ‘내정간섭’이라며 민감하게 반응해 왔다.

미국인과 중국인은 서로를 어떻게 받아들이고 있을까. 양국의 국민감정은 역사적 사건을 통해 형성돼 왔다. 때로는 호감이 우세했고 요즘같이 남중국해, 북핵 문제, 무역 불균형 등 여러 사안에서 부딪힐 때는 비호감이 더 높았다. 미국의 3대 중국 전문가로 꼽히는 존스홉킨스 대학 국제관계 대학원의 데이비드 램튼(David M. Lampton) 교수는 미국의 중국에 대한 ‘이해 혹은 오해’를 다음과 같이 설명한다. 우선 미국인들은 중국인들이 자신들을 ‘특별대우’해 줄 거라고 여기는 경향이 있다. 다른 제국주의 국가들은 중국을 착취하기에 바빴지만 미국은 통일 국가를 유지하게 하고 건국(Nation Building of China)에 힘썼다는 게 이유다. 하지만 중국인들은 미국인을 그저 침략자들 중 하나로 여기는 경향이 강하다. 미국이라고 해서 특별하거나 애틋한 감정이 있는 게 아니라는 설명이다.

같은 맥락에서 미국은 중국과의 관계에서 지속적으로 인권 문제 같은 도덕적이거나 윤리적 사안을 우선순위에 둬 왔다. 텐안먼 광장 학살이 대표적인 경우다. 이 사건 이후 미국은 제재 차원에서 중국에 대한 최혜국 대우(MFN, Most Favored Nation treatment)를 박탈했고 중국과의 거래를 급격히 줄였다. 피해는 중국 뿐 아니라 미국도 매우 컸다. 이런 시각은 워싱턴 포스트의 특파원 출신 중국 전문가 존 폼프렛(John Pomfret)의 저서 ‘아름다운 나라와 중앙 제국(The Beautiful Country and the Middle Kingdom)’에서도 잘 드러난다. 그는 미국이 중국에 대해 일종의 환상을 갖고 있다고 말한다. 냉정한 국제 정치 현실에서도 중국에 대해서 만큼은 때때로 이상주의(Idealism)적 접근을 해 왔기 때문이다.

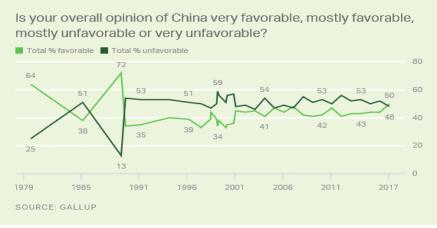

지난 2월 Gallup에서 미국인들을 상대로 실시한 조사(표1)는 1980년대 이후 중국인에 대한 인식 변화를 잘 보여준다.

미국인들은 1989년 텐안먼 학살 사건 이후 계속 중국에 대해 호감(favorable)보다는 비호감(unfavorable)을 더 많이 갖고 있는 것으로 나타났다. 미국인들이 ‘인권’이나 ‘윤리’ 등의 가치를 경제, 문화적 교류보다 우선시 한다는 반증이다. 중국의 일부 학자들은 이런 미국인들의 태도를 이중적 잣대라거나 위선이라고 비판해 왔다.

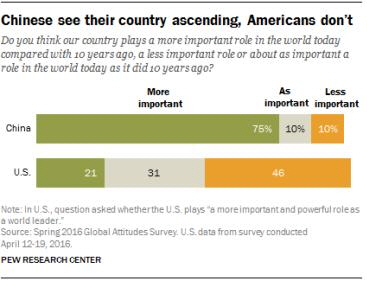

20세기 이후 중국은 경제, 군사적으로 급성장했다. 미국을 대적할 수퍼 파워로 인식되기 시작했다. 양국 국민들은 이에 대해 어떤 생각을 갖고 있을까. 미국 여론조사 기관인 PEW Research Center의 지난해 조사에 따르면 중국인 4명중 3명이 중국의 국제적 역할에 대해 10년 전에 비해서 ‘커졌다’고 답했다. 반면 미국인들은 5명 중 1명만 이런 의견을 냈다.(표2)

중국이 세계 최강국으로 미국을 벌써 앞질렀다거나 혹은 앞지르게 될 거라고 답한 중국인도 67%에 달했다. 미국인도 절반(46%) 정도가 미국이 세계 패권 자리를 중국에게 내줄 것이라고 예상했다.(표3) 중국인들의 미래에 대한 자신감과 확신은 매우 견고해 보인다.

미국에 대해서도 ‘두려움’을 갖기 보다는 ‘경계’의 감정이 더 강한 것으로 조사됐다.

같은 조사에서 ‘미국이 중국의 패권을 지속적으로 저지하려고 하는가?’라는 질문에 중국인 54%가 ‘그렇다’고 답했다. 특히 ‘중국인의 삶이 미국을 포함한 외국의 영향력으로부터 보호돼야 하는가’라는 질문에 압도적 숫자인 77%가 동의했다.

전체적으로 보면 미국인과 중국인들은 서로의 관계에 대해 확실한 시각차를 보인다. 미국인은 자국으로부터 중국에 전파된 경제, 문화, 과학적 영향에 대해 스스로 큰 비중을 둔다. 중국을 민주주의에 좀 더 가깝고 인권을 존중하는 나라로 두려는 많은 시도들이 미국 스스로를 ‘특별하게’ 만드는 긍정적 요인이라고 평가한다. 반면 중국은 미국의 이런 태도를 ‘내정 간섭’이라고 여기며 강한 거부감을 갖는다. 미국의 풍요로움과 선진 시스템, 다양한 문화 등에 대해서도 환상과 동경을 갖기 보다는 경계하고 언젠가는 극복해야 할 대상으로 인식하는 경향이 있다. 미국의 중국에 대한 인식은 느슨하면서도 다소 이상적 요소를 갖고 있는 반면 중국은 미국에 대해 철저히 현실주의적 관점에서 접근한다.

미국의 대 중국 정책은 이상과 현실 사이에서 롤러코스터를 탔지만 중국은 마오쩌둥과 덩사오핑 그리고 시진핑에 이르기 까지 미국의 앞선 기술은 흡수하면서도 그 영향력은 철저히 견제하는 실리적 접근을 해 왔다. 1993년 빌 클린턴 대통령이 중국의 인권 탄압을 비판하며 최혜수 대우를 철회하려 하자 당시 중국의 2인자였던 리펑(Li Peng)은 민간 채널을 통해 메시지를 보냈다. “중국은 먹을 게 많은 나라요(China is a big cake)” 인권 문제를 앞세우다 매력적인 중국 시장을 잃을 수 있다는 우회적 경고이자 회유였다. 하지만 의회의 압력에 부담을 느낀 클린턴은 다음해 중국에 대한 최혜국 대우를 철회했다. 중국내 반미 감정이 고조 되고 미국의 대 중국 수출입 거래도 큰 타격을 받는 등 부작용이 커졌다. 클린턴은 재선 직후 대 중국 관계 개선에 많은 노력을 기울여야만 했다.

이와 관련해 최근 주목받는 저서가 있다. 닉슨(Richard Nixon)부터 오바마(Barack Obama)에 이르기까지 대통령 외교 자문역을 해온 중국 전문가 마이클 필스버리(Michael Pillsbury)는 그의 최근 저서 ‘백년의 마라톤(The Hundred Year Marathon)’에서 중국에 대한 환상을 깨야 한다고 경고했다. 그는 미국인이 중국에 대해 갖고 있는 몇 가지 잘못된 고정 관념(False Assumptions)을 지적했다. 우선 “교류 협력이 중국의 협조를 이끌어 낼 수 있다(Engagement brings complete cooperation)”는 믿음이다. 중국을 동화시키거나 먼 훗날 도움이 될 거라는 기대를 버려야 한다고 그는 주장한다.

“중국은 민주주로 이행하는 과정이다(China is on the road to democracy)”라거나 “중국은 정치 경제적으로 아직 취약하다(China is the fragile flower)” 등의 가정들도 모두 현실과는 거리가 있다고 말한다. 중국 공산당은 집요하고 강하며 미국을 집어 삼키기 위해서 2050년까지 100년이라는 장기 계획을 세워놓고 조금씩 목줄을 죄어 오고 있다고 주장한다. 이런 시각은 미국 내에서 아직 소수 그룹에 속한다. 하지만 최근 트럼프 정부가 들어서면서 중국을 경계하고 견제해야 한다는 목소리가 커지는 상황이다.

지난 반세기 중국의 국력 성장은 수많은 경쟁 국가를 압도했다. 1990년대 초부터 중국 경제 성장은 주목을 받았다. 2001년 투자 자문사 골드만 삭스의 회장 짐 오넬(Jim O’neill)이 만든 신조어 ‘BRIC’은 당시 가장 빠른 성장을 하는 네 나라인 브라질(Brazil), 러시아(Russia), 인도(India), 중국(China)을 하나로 묶어 표현했다.(한참 뒤인 2009년 남아프리카 공화국 South Africa까지 포함시켜 통상 BRICS로 불린다) 20세기 초 전 세계의 주목을 함께 받은 이 네 나라의 현재 상황을 비교해 보자.

주목 받던 브라질은 현재 최악의 경제 위기를 겪고 있다. 1997년, 2008년 두 번의 세계 경제 위기로 큰 타격을 입었고 2014년 정치적 혼란으로 야기된 극심한 경제 불안이 계속되고 있다. 브라질의 2015년과 2016년 GDP는 각각 3.9%, 3.6%씩 감소했다. 2년 연속 감소분으로는 1931년 이래 최대치다. 러시아 역시 2008~2009년, 2014년~현재 등 두 차례의 경제 위기를 겪으며 성장 동력이 완전히 꺾였다. 정치 불안과 부패, 그리고 크리미아 침공에 따른 국제 사회의 제재 때문이다. 인도만이 유일하게 안정적인 경제 성장을 해 왔지만 중국의 성장에 비할 바는 못 된다. 중국과 인도의 인구는 각각 13억 7천명과 13억 1천명이다. 그러나 1인당 GDP는 중국이 7924달러(2015년 기준)인 반면 인도는 1/5에 그치는 1581달러 수준이다.

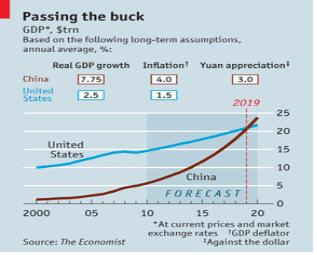

사우스 차이나 모닝 포스트(South China Morning Post)가 미국 인구 통계(US Census Bureau)와 월드뱅크(World Bank) 등의 공식 자료를 취합해 지난해 말 보도한 내용에 따르면 중국은 많은 경제 지표에서 미국을 바짝 추격하고 있는 것으로 나타났다. 미국이 지난 100년간 유지해 온 세계 최대 경제 대국 지위가 위태롭다. 벌써 구매력기준(based on purchasing power parity)으로 한 GDP(국내총샌산)와 GNI(국민총소득)는 중국이 미국을 소폭 앞질렀다. 일반 GDP의 경우 미국이 17.42 trillion dollar로 10.36 trillion dollar인 중국보다 아직 앞서고 있다. 그러나 2%초반 대에 머물고 있는 미국의 경제성장률에 비해 중국의 성장률은 3배에 달하는 7% 중반대를 유지하고 있어 격차는 빠르게 좁혀질 전망이다. (표4)

중국은 수출입 물량에서도 미국을 거의 따라잡았다. 연간 수출은 약 2.34 trillion dollar로 양국이 동일한 수준이었고 수입은 미국(2.85 trillion)이 중국(1.96 trillion)보다 많았다. 반면 중국은 미국의 아홉 배가 넘는 달러 기준 외환보유고(reserves)를 기록 중이다.

외형상 두 나라의 경제 규모를 비교하는 데 고려해야 할 점이 있다. 중국의 정치 경제 시스템이다. 앞서 BRIC 국가 중 중국만이 지속적이고 압도적 성장을 할 수 있었던 배경으로 안정적이고 효율적 자원 배분을 했던 중국의 정치 체제를 꼽을 수 있다. 중국 공산당의 독특한 정치 시스템은 권력 이양 과정에서의 혼란과 재원 누수를 막고 장기적인 국가 발전 계획을 가능하게 했다. 지도자는 강력한 리더십을 바탕으로 국가 자원을 주도적으로 배분해 국제 경쟁력을 키웠다. 미국은 서비스와 금융 그리고 중산층의 소비를 바탕으로 한 다원화, 세분화 된 경제다. 반면 중국은 국가 자원을 일부 제조업에 몰아줘 성장을 견인했다.

또한 중국 칭화대(Tsinghua Uninversity)의 후안강 교수(Hu Angang)는 2012년 세계경제포럼(World Economy Forum)에서 야심찬 보고서를 발표했다. 그는 중국과 미국을 포함한 주요 국가들의 일반적 국부(Common Prosperity)를 비교했는데 그 내용이 지나치게 중국 중심적으로 돼 있어 논란이 되기도 했다.

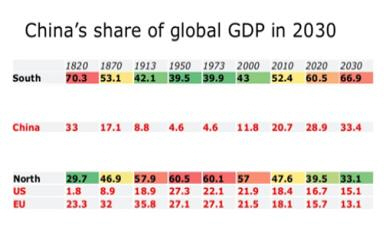

그는 주요 국가들의 구매력 기준 GDP 비중이 2030년 경 완전히 바뀔 것으로 내다봤다. 2000년에는 미국(21.9%), EU(21.5%), 중국(11.8%), 일본(7.2%), 인도(5.2%) 순이었던 반면 2030년에는 중국(33.4%), 인도(18.6%), 미국(15.1%), EU(13.1%), 브라질(5.1%) 등으로 바뀐다는 것이다. (표5) 2030년 경 중국의 국부가 미국의 두 배 이상이며 경제적 측면에서 절대 최강이 될 것이라는 청사진이다. 과학 기술 분야 인력 비교에서도 2030년 중국은 정규직 연구원의 숫자가 450만 명에 달할 전망이지만 미국은 역시 절반에 훨씬 못 미치는 220만 명 수준에 그친다. 후안강은 결론에서 2030년 중국은 가장 부유하고 최첨단의 기술을 보유하며 인적 자원이 넘치는 국가가 될 것이라고 호언장담했다.

지난해 3월 미국 의회조사기관(Congressional Research Service)의 아시안 분석관인 이안 레인하르트(Ian E. Rinehart)는 중국의 국방력을 전반적으로 분석 보고했다. 중국의 국방력이 미국보다 한참 뒤질 거라는 막연한 생각을 바꿔야 한다는 주장이었다. 보고서는 중국 육해공군의 공격, 방어 능력과 로켓 및 사이버 공격이 크게 향상됐다고 지적했다. 특히 국가 기관에 의한 정보, 언론 통제가 가능한 중국에선 국방 능력을 크게 과소평가해 미국 등 적국을 오판하게 만들 우려도 있다고 경고했다. 아군과 우군이 언제나 바뀌고 전시(war time)와 평시(peace time)를 구분하지 않는 중국의 전쟁 문화도 언급했다. 중국은 지금 이 순간도 사이버 해킹을 통해 미국의 군 기술과 정보를 훔치거나 훼손하고 있다는 것이다.

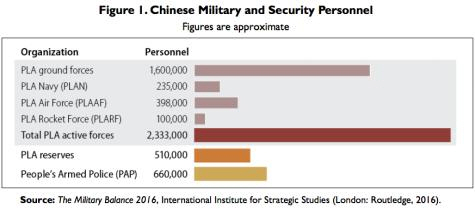

중국의 군병력은 2016년 기준으로 230만 명, 여기에 예비군과 무장 경찰까지 합치면 전시 동원 가능한 병력은 340만 명에 달했다.(표6) 약 140만 명 수준인 미국의 2.5배에 달한다. 지리적 군편제도 미국과 전쟁 시 중국에게 유리했다. 중국은 국경을 중심으로 한 아시아에 모든 병력이 집중돼 있지만 미국은 유럽 중동 아시아 등 전 세계에 군대를 넓게 포진시키고 있기 때문이다. 중국은 러시아 등을 통해 신기술 무기를 사들이거나 사이버 해킹으로 미국의 기술을 훔치는 등의 방법으로 빠르게 군을 현대화시키고 있다.

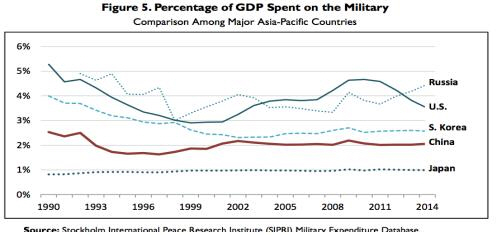

그럼에도 불구하고 중국 정부 통계가 보여주는 국방 예산은 2000년 이후 GDP의 2%대에 머물고 있다. 같은 기간 미국의 국방 예산은 30% 이상 증가했다.(표7) 미국 전문가들은 중국의 국방 예산이 실제로는 이보다 배 이상 많을 것으로 의심하고 있다.

중국의 해군은 가장 비약적 성장을 보이고 있다. 미국 국방부는 중국이 2020년까지 잠수함을 78대까지 늘리고 여기에 장착할 각종 미사일 개발에 열을 올리고 있다고 보고했다. 2010년 이후 남중국해에서의 무력시위는 이런 실력을 바탕으로 한 자신감이라는 분석이다. 공군력도 마찬가지다. 미국과의 기술 격차가 크게 줄고 있고 2030년에는 미국을 능가할 것이라는 보고서도 있다. 미국의 최강 전투기 F-35를 대적할 동급 5세대 전투기인 J-20와 J-31이 개발되고 있기 때문이다. 핵을 실어 나를 대륙간탄도 미사일(ICBM)의 개발도 한창이다. 중국이 최신예 ICBM으로 불리는 러시아의 S-400을 구입할 것이라는 전망도 있다.

중국 군의 전통적 약점은 한국 전쟁이 1953년에 끝난 뒤 사실상 전쟁 경험이 거의 없다는 것이었다. 1979년에 잠시 베트남과 충돌이 있었지만 대규모 군 병력이 동원된 것은 아니었다. 전시 상황에서의 병력 운용과 배치, 작전 능력 등이 전혀 검증되지 않은 것이다. 반대로 미국은 한국 전쟁 이후에도 베트남, 이라크, 시리아, 이란 등을 비롯해 아시아와 중동에서 끊임없이 전쟁을 해왔다.

2012년 시진핑이 지도자로 나선 이후 중국은 세계적 리더 국가로써의 위상 강화에 적극적으로 나서고 있다. 기존 미국이 만든 세계 체제에 대한 도전이라고 보는 시각이 많다. 미국은 2차 세계 대전 이후 패권국으로 발돋움하며 자국 중심의 세계 질서를 만들어 냈다. 안전보장 이사회를 중심으로 한 UN체제(1945)나 공산주의 소련에 대한 유럽의 다자 군사 행동 기구인 NATO(North Atlantic Treaty Organization, 1947), 자유무역을 중심으로 세계 경제 흐름을 주도했던 GATT(General Agreement on Tariffs and Trade) 등이다. 이들 체제는 반세기 이상 ‘미국 중심의 세계’를 이해하는 앵글이기도 했다. 미국은 국제적으로 공인된 이 틀 속에서 ‘민주주의와 인권’와 ‘자유시장경제’를 보호, 확대 한다는 명분을 앞세워 막대한 돈을 해외에 쏟아 붓는 동시 절대적 영향력도 행사해 왔다.

그런데 이런 미국의 독주 체제에 중국이 발동을 걸고 있다. 중국은 2000년대 들어 수십 년간 유지해 오던 덩샤오핑 시대의 ‘조용한’ 대외 정책 기조를 바꿨다. 80~90년대 덩사오핑은 중국의 경제 성장을 위해 불필요한 외교적 마찰을 줄여야 한다는 판단에서 도광양회(韜光養晦, 빛을 감추고 은밀히 키운다)를 주창했다. 하지만 후진타오 이후 중국은 보다 적극적으로 국제 무대에 나서고 있다. 그가 내세운 화평굴기(和平屈起)는 ‘평화롭게 우뚝 선다’는 의미다. 중국의 급성장은 위협이 아닌 평화라는 메시지를 전달하기 위함이다. 2012년 권력 전면에 등장한 시진핑은 틈만 나면 중국의 국제적 리더십을 강조하고 있다.

시진핑은 2014년 과거 실크로드를 재현하는 방대한 투자 프로젝트인 일대일로(一帶一路, one belt one road) 구상을 발표했다. 육지 뿐 아니라 동남아와 아프리카까지의 바닷길도 잇는 초대형 개발 계획이다. 중국 자본의 투자를 통해 철강 등 기초 제조업 생산 기지를 주변 저개발 국으로 옮기겠다는 복안이다. 계획대로라면 전 세계 GDP의 30%에 달하는 시장에 중국의 직접적 영향력이 미치게 된다. 이를 측면에서 지원해 줄 금융 조직인 아시아개발투자은행 AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)도 만들었다. 기존 미국, 일본 등이 중심이 돼 추진 중인 최고 수준의 자유무역 체계인 TPP (Trans-Pacific Partnership)를 대체할 새로운 체제도 들고 나왔다. 포괄적지역경제동반자협정 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)은 미국과 일본, 호주 등을 빼고 출범했다. (표8) 전 세계 인구의 46%를 아우르는 최대 규모의 자유무역지대로 불린다.

그런데 미국은 정대반대로 가고 있다. 트럼프 대통령 이후 축소지향주의 경향이 강하다.

국내 문제 우선주의(America First)를 내세우면서 대외 정책 기조가 크게 바뀌고 있는 것이다. 중국의 공격적인 국제적 역할 확대와 극명한 대비를 이룬다. 트럼프 대통령은 NATO 회원국에 방위비를 더 분담하라고 종요하는가 하면 아시아의 동맹인 일본과 한국에 대해서도 자주 불만을 표시해 왔다. 주일, 주한 미군 유지비용 때문이다. 대통령 선거 캠페인 기간에는 동북아에 대한 핵우산 비용을 줄이기 위해 일본, 한국이 자체 핵개발을 할 수도 있다는 식의 발언까지 서슴지 않았다. 특히 최근 기후협약탈퇴를 본격적으로 선언하면서 미국 국내는 물론 해외에서도 뭇매를 맞고 있다. 역시나 중국은 이런 미국의 공백을 최대한 활용하고 있다. 유럽의 지도자들도 지구촌 문제를 앞장서 고쳐나갈 리더로 미국이 아닌 중국을 말하는 상황이다.

미국의 아시아에 대한 영향력이 약해지고 있다는 지적은 이미 오바마 행정부 시절부터 계속돼 왔다. 중국이 차이나 자본을 무기로 역내 세력 확장에 나서는 동안 미국은 중동에 더 많은 시간과 비용을 투자했다. 아프간, 시리아 전쟁에 개입하고 테러와의 전쟁을 치르는 동안 아시아의 적지 않은 국가들이 중국과 급속도로 가까워졌다. 오바마 대통령과 힐러리 국무장관은 ‘아시아 중심(Pivot to Asia)’ 정책을 내세웠지만 현실은 오히려 그 반대였다. 동남아 국가 중 미국의 오랜 동맹인 필리핀이 두테르테 대통령 이후 중국 쪽으로 기울고 있다. 혈맹이라 할 수 있는 한국도 마찬가지다. 2015년 중국 전승절 행사에 박근혜 대통령이 참석해 미국을 자극했다. 아시아의 주요 동맹축인 호주 역시 중국 중심의 경제 질서에 적극적으로 편승하고 있다. 2차 세계 대전 이후 미국의 대 아시아 관리 정책인 허브앤포크 시스템(Hub and Fork)에 균열이 가고 있다는 징후가 곳곳에서 포착되고 있는 것이다.

하지만 이 같은 중국의 영향력 확대가 ‘과장됐다’고 지적하는 학자들도 있다. 대표적인 경우가 미국 국제 정치학의 대부로 꼽히는 조셉 나이(Joseph S. Nye) 하버드대 케네디스쿨 석좌교수이다. 그는 2015년 저서 ‘미국의 세기는 끝나는가?’(Is the American century over?)에서 당분간 세계 어떤 나라도 미국의 자리를 대신할 수 없다고 단언한다. 1970년대 구소련, 1980년대 일본의 경우를 예로 들었다. 당시에 두 나라는 미국을 군사적, 경제적으로 위협할 도전자로 인식됐지만 지금은 정반대 상황이라는 것이다. 21세기 이후 급부상한 중국에 대한 평가도 이런 역사적 이해를 배경으로 해야 한다는 설명이다. 그는 중국이 ‘국내 정치 불안 없이’, ‘높은 경제 성장률을 유지하며’ 십 수 년을 잘 해간다면 일부 수치상으로는 미국과 비슷해 질수는 있다고 내다봤다. 그렇다고 해도 통계에 충분히 반영되지 않은 소프트 파워(soft power)와 전쟁 능력 같은 경우는 절대로 미국을 따라잡을 수 없다는 것이다.

지정학적 측면에서도 미국은 중국에 비해 훨씬 유리한 위치에 있다는 게 나이 교수의 분석이다. 중국은 국경을 마주한 모든 국가와 전쟁 경험이 있을 만큼 고단한 환경에 처해 있는 반면, 미국은 동서로 대서양와 태평양이 차단막이 되고 남북으로는 멕시코와 캐나다라는 유화적인 이웃 국가들이 위치하고 있다는 것이다. 중국은 지금도 인도, 러시아, 일본 등 주변 국가와의 국경 및 해양 경계선 문제로 골머리를 앓고 있지만 미국은 국력을 국경 유지에 소모할 필요가 없다는 것이다. 특히 미국이 수 십 년간 유럽과 아시아에 구축해 온 강력한 동맹 시스템은 미국이 패권 지위를 유지하는 데 큰 도움이 될 것이라고 진단했다. 영국의 전략가 로렌스 프리드만(Lawrence Freedman) 역시 미국이 식민지 개척이 아닌 동맹 구축을 통해 힘을 키워 나간 사실을 주목했다.

미국기업협회(AEI, American Enterprise Institute) 수석 연구원인 마이클 오슬린도 최근 그의 저서 ‘아시아 세기의 종말’(End of Asia Century)에서 중국을 위시한 인도, 일본, 한국 등 아시아 국가들의 국력이 과대포장 돼 왔다고 지적했다. 이들 국가들은 괄목할 경제 성장을 바탕으로 영향력을 확대했는데 이런 부분들이 ‘마치 미국을 위협할 수 있을 것처럼’ 과장됐다는 것이다. 오슬린은 중국 등 아시아 국가들의 약점에 주목했다. 당장 경제만 보더라도 성장세가 눈에 띄게 둔화되고 있다는 점이다. 국가 주도의 불균형 성장은 자본의 거품과 그로 인한 비효율적 투자, 노동 착취 문제 등 고질적인 한계에 노출 수밖에 없다는 주장이다.

여기에 고령화가 급속하게 진행되는 점과 유럽이나 미국에 몇 배에 달하는 빈부 격차도 향후 발목을 잡을 수 있다고 진단했다. 특히 중국의 경우 여전히 지도부의 부패나 민주주의에 대한 통제 혹은 강압이 만연하다고 분석했다. 또 역내에서 중국, 한국, 일본 등이 지역 협력 체계를 가동한 점이 없다는 사실도 리더십의 한계로 꼽았다. 역내 국경문제, 환경오염, 북한 핵 위협 등에 대해 제대로 대응한 역사적 경험이 없다는 설명이다.

한국 정부는 보수이건 진보이건 사안에 따라 미국과 중국 어느 쪽에 좀 더 비중을 둘지를 고민해야 하는 처지다. 그래서 이미 오래 전에 ‘안보는 미국에 의지하고, 경제는 중국에 기댄다’는 말이 나왔다. 물론 한국 전쟁이후 한미동맹의 근간을 흔들 만큼의 그 어떤 대외 정책의 변화도 없었다. 그러나 중국의 국력은 눈에 띄게 커져가고 미국은 거꾸로 ‘세계 경찰’의 역할을 줄이려고 한다. 때문에 아시아 대부분 나라들이 철저한 실리적 이해관계를 바탕으로 미국과 중국을 저울질하기 시작했다. 일본 정도만이 여전히 중국을 경계하고 미국과 밀착관계를 통해 자국의 운명을 개척해 나가고 있다.

남북 관계나 향후 평화 통일을 생각하지 않을 수 없는 우리의 입장에서 셈법은 더욱 복잡하다. 중국은 주지하다시피 북한에 대해 유일하고도 절대적인 영향력을 행사하는 나라다. 북한 수출입의 80% 이상이 중국을 통해서이며 접경 지역을 통한 밀거래는 북한 시장 경제의 젖줄이 되고 있다. 한국 전쟁이후 역사적 이해와 마오쩌둥-김일성의 각별한 관계도 무시할 수 없다. 미국의 대부분 전문가들도 중국의 협조 혹은 묵인 없이 한반도의 평화 통일은 불가능하다는 사실을 인정하고 있다. 무력 충돌 없이 ‘핵 보유국’ 북한을 대화의 장으로 나오도록 하려면 중국의 역할이 절대적이다.

그래서 많은 국내 전략가, 전문가들이 중국과의 전략적 연대, 동반자 관계 구축을 적극 주장한다. 정부 그리고 정치권에도 비슷한 사고를 가진 사람들이 적지 않을 것이다. 진보 정권이었던 노무현 정부와 보수 정권이었던 박근혜 정부가 모두 비슷한 시도를 했던 사실이 이를 증명한다. (다만 박근혜 정부는 2015년 12월 ‘한일 위안부 합의’를 기점으로 핵미사일 방어 기제인 고고도 지역 방어 시스템(Terminal High Altitude Area Defense) ‘사드(THAAD)’의 일방적 도입 등 미국 쪽으로 급격히 선회했다) 올해 5월 출범한 문재인 정부도 역시 미국과 중국에 비슷한 비중을 두면서 그 사이에서 ‘자주적’ 행동 반경을 확보하는 전략을 세운 것으로 평가된다.

그러나 한국이 중국과의 관계에서 주도적으로 밀도를 높이다 보면 미국으로부터 의심과 견제를 받을 수밖에 없다. 미국이 ‘한국의 입장을 이해한다.’거나 ‘한미동맹은 여전히 굳건하다.’ 라는 식의 공식 입장을 냈다고 이를 액면 그대로 받아들일 수는 없는 일이다. 박근혜 대통령이 2015년 9월 3일 중국 전승절 행사에 참석했을 때 미국의 반응이 대표적이다. 당시 박 대통령이 중국의 전통을 상징하는 노란색 의상을 입고 텐안먼 광장 망루위에 시진핑 주석, 러시아 푸틴 대통령과 나란히 섰을 때 미국의 공식 반응은 ‘이해할 수 있다’는 것이었다. 그러나 당시 미국 워싱턴 정가는 큰 충격에 빠졌던 것으로 전해진다. 미국 씽크 탱크의 한 수석 연구원은 당시 오바마 정부 내에서 “한국을 그냥 두면 안 된다.”는 여론이 적지 않았다고 말했다.

미국과 중국 사이에서 기계적 균형을 추구한다거나 치열한 현실 인식 없이 환상을 ?다 보면 큰 낭패를 볼 수밖에 없다. 그래서 우리가 경계해야 하는 말이 ‘자주 외교’다. 세상에 자주적으로 국정 운영을 하고 싶지 않는 나라는 한 곳도 없다. 하지만 외교는 서두에서도 강조했던 것처럼 엄연히 상대가 있는 냉정한 현실이다. 우리보다 국토와 인구가 수십 배 크고 세계의 절반을 지배한 경험 있는 중국조차 수십 년간 머리를 조아리며 ‘실리 외교’를 추구했다. 외교는 현실적 목표가 분명해야 한다. 명분은 얼마든지 만들 수 있다. 그렇다면 우리가 지금 추구해야 할 대외 정책의 목표는 무엇일까?

지금 통일이 우리의 대외 정책 목표가 될 수 있을까? 북한은 이를 도발로 받아들일 것이다. 미국은 우리의 의도를 의심할 것이다. 중국은 민주주의 국가로 한반도가 통일되는 것을 상상도 하기 싫을 것이다. 그렇다면 우리는 통일을 드러내 놓고 말할 필요가 없다. 정부가 나서서 통일을 강조할수록 현실은 통일과 멀어지는 아이러니한 구조다. 통일은 먼 미래의 장기 과제로 두고 은밀히 한발 한발 추진해야 한다. 대신 우리가 내세우는 대외 정책의 목표는 훨씬 현실적이고 명쾌해야 한다. 그건 두말할 필요도 없이 한반도의 평화와 한국, 북한 모두의 경제적 번영이다.

이런 원칙 아래 우리는 미국과 중국을 각각의 격에 맞게, 그들의 입맛에 맞게 대해야 한다. 미국은 중국과의 관계에서도 보듯 ‘특별한’ 대접을 받기를 원한다. 이는 미국이 세계에 전파시킨 ‘민주주의’, ‘인권’, ‘자유 언론’ 등 주류 가치에 대한 자긍심에 기인한다. 기독교를 중심으로 한 의료, 복지, 교육 체계 및 현대 과학 기술의 전수 역시 미국이 달리 대접받길 원하는 근거다. 미국은 18세기, 19세기에 중국을 착취하기에 바빴던 다른 제국주의 열강과 그런 점에서 달랐다고 자부한다. 이런 인식은 한국에 대해서도 마찬가지다. 한국 전쟁 와중에 사망한 미군의 숫자는 5만 4천여 명에 달한다. 전쟁 후 미국은 공산주의 편입을 막기 위해 한국에 막대한 경제적 지원을 했다. 한국은 냉전 이후 미국이 주도한 수많은 국가 재건(nation building) 사례 중 단연 최고였다.

이런 역사적 맥락과 미국의 입장을 이해한다면 미국에 대해서는 최고 동맹의 예우를 해야 한다. 이 원칙에 대한 한국의 소신을 미국이 의심하지 않게 해야 한다. 말은 그렇게 하고 실제로 행동은 다르게 하는 경우가 최악이다. 한미 동맹은 기본적 실익을 놓고 보더라도 대외정책의 기본 틀이 될 수밖에 없다. 국경을 접한 강대국(중국,일본,러시아)의 침략을 막기 위해 지리적으로 먼 다른 강대국(미국)과 동맹을 맺는 것은 고래로 외교의 기본이다. 더구나 미국은 동맹국에 대해 자율을 중시하고 비교적 느슨한 관리를 해 왔다. 반면 우리는 중국과 일본에 주권을 잃고 인권을 유린당한 뼈아픈 기억을 갖고 있다.

중국에 대해서는 사안에 따라 ‘줄 건 주고, 받을 건 받는’ 철저한 실리 외교를 펼쳐야 한다. 중국의 성장은 우리에게도 기회이며 위협이다. 중국 중산층이 성장하는 사이 우리가 대 중국 수출의 호황을 만끽했다면 이제는 중국발 미세먼지로 온 국민이 숨도 제대로 쉬지 못하는 처참한 현실에 처해 있다. 미국의 한 중국 전문가는 “이미 중국은 10년 전부터 유해 물질을 생산하는 공장을 베이징에서 먼 동북쪽 해안 지대로 옮기기 시작했다”고 말했다. 또 “중국발 오염 유입을 줄이는 방법은 한국과 일본에서 펀드를 조성해 중국에 막대한 돈을 주는 수밖에 없다”고 말했다.

중국과 한국은 핵심 이해관계에서 충돌하는 지점도 많다. 당장 한반도 통일 자체만 놓고 봐도 우리에게 시대적 숙명이고 과제인 반면 중국에겐 악몽이다. 중국은 우리의 생존을 위협할 북한의 핵 개발에 대해서도 이중적 자세를 취해 온 것이 사실이다. 중국이 북한 핵을 반대한다는 진의를 의심할 필요는 없다. 다만 한국 중심의 통일에 대한 강한 저항과는 비교할 수 없는 것이다. 중국에 대해서는 언론 매체를 장악한 공산당 정부를 자극하지 않으면서 실리는 추구하는 방향으로 가야 한다. 미국과의 외교 관계에서도 보듯이 중국은 때때로 명분이나 체면에는 눈을 감았다. 경제 성장 둔화, 소수 민족의 저항, 시민 의식 및 종교의 확산, 고질적 부패, 극심한 빈부 격차, 환경 및 식품 안전 문제 등 수많은 국내 문제가 언제나 중국의 최우선 관심이다.

이제 우리 앞에는 사드가 놓여 있다. 미국에게 사드는 ‘체면’이고 ‘명분’이다. 사드 한 두 포대가 한국에 들어온다고 해서 북한의 핵미사일을 ‘모두’ 막을 수 있다고 기대하는 사람은 없다. 핵은 한 발만 떨어져도 그 자체로 재앙이다. 그래도 미국이 사드를 고집하는 건 ‘동맹의 척도’로 인식하기 때문이다. 한미일 동맹에서 이탈하려는 한국을 묶어 두는 효과다. 반대로 중국에게 사드는 ‘현실’이다. 중국이 한국에 대한 경제 재제 등 극단적 행동에 나선 건 그만큼 절박하기 때문이다. 중국 전문가들은 사드의 레이더가 자국의 태평양 연안 핵심 군사 시설을 정탐할 것으로 우려한다. 미중 군사 경쟁의 한 축에 구멍이 생긴다는 우려다.

사드는 카드로 남겨뒀을망정 지금 당장은 들여오지 않는 편이 가장 좋았을 것이다. 한미일 동맹을 견고히 할 다른 ‘대체재’를 찾을 수도 있었을 것이다. 하지만 이미 엎질러 진 물은 다시 담을 수 없다. ‘한미 동맹을 소홀히 한 업보’라고 한 전직 장성은 말했다. 미국과 동맹의 신뢰를 다시 쌓아 가는 수밖에 없다. 시간이 걸릴지도 모르겠다. 그 때까지는 사드 배치라는 현실을 받아 들여야 한다. 절차나 과정상의 문제를 들어 이미 배치된 사드를 철회하려 한다면 미국은 사드와 함께 한미동맹도 거둬 갈 것이다. 사드를 걷어 냈다고 해서 중국으로부터 한미동맹 이상의 것을 얻을 수 있다고 생각하는 것은 그야말로 희망사항일 뿐이다.