- 韓 美 약물 중독 옐로우 저널리즘 분석 조선비즈 김명지 연수기관: 노스캐롤라이나대

1. 연구목적

“마약 중독은 사회적 질병입니다.”

마약 중독 치료 대가인 이해국 가톨릭대 의정부성모병원 교수가 지난 2023년 8월 13일 조선비즈와 인터뷰에서 한 말이다. 이 교수는 “불면증이나 불안감이 있는 사람이 늘면 의료 현장에서 마약류 진통제를 찾는 사람이 늘어난다”며 “이 상태를 방치하면 한국도 마약 중독자가 폭발적으로 늘어날 수 있다”고 경고했다.

미국 등 선진국은 마약은 경제 사회적 문제로 바라본다. 노벨 경제학상을 받은 석학인 앵거스 디턴 교수는 마약 중독사를 ‘절망사’로 표현했다. 그는 “마약 중독으로 좀비가 된 사람들은 경제적·사회적 삶이 더는 그들을 지탱해주지 못한다는 절망으로 인생이 무너져 내린 사람들”이라고 했다. 경제 사회적 절망이 마약 중독을 낳고, 그 중독이 인간을 죽음으로 내몬다는 것이다.

미국은 이런 식의 마약 중독사가 인구 10만명당 29.9명에 이른다. 미국 필라델피아, 샌프란시스코 등 잘 나가던 도시는 마약으로 붕괴하고 있다. 마약 중독사에 따른 경제적 손실도 엄청나다. 미국 연방 위원회는 합성 마약으로 2020년 한해 1조 4700억 달러(약 2000조원)의 국부가 소실됐다고 분석했다. 연구에 따르면 마약류 진통제인 펜타닐에 중독되면 2~3년 내 사망한다.

한국은 국제 기준으로 마약 청정국으로 분류되지만, 전문가들은 경제 사회적 통계를 바탕으로 한국에 마약 중독자 확산의 뇌관이 존재한다고 본다. 예를 들어 한국 자살률은 인구 10만 명당 25명에 이른다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높은 수치다. 우울증 환자 수는 100만 명을 넘어섰다.

청소년이 정신건강도 위험 수준이다. 질병관리청의 ‘제18차 청소년 건강행태조사’ 결과를 보면 국내 청소년 10명 중 3명은 ‘일상 생활을 못할 정도로 절망감을 느낀다’고 응답했다. 공부 잘하는 약으로 통하는 주의력 결핍 및 과잉행동 장애(ADHD) 치료제 처방량은 매년 증가세다. 통계청 자료를 보면 국내 13~19세의 이 의약품 처방 건수는 2020년 2만8733명에서 2022년 4만1471명으로 두배로 늘었다. 이처럼 약물에 의존하는 청소년들이 마약을 구하기 쉬운 환경에 맞닥뜨리면 먼저 마약에 손을 댈 가능성이 크다.

윤석열 전 대통령이 ‘마약 범죄와의 전쟁’을 선언하며 “마약류 중독자가 사회에 복귀할 수 있도록 치료·재활에 최선을 다해 달라”는 당부를 잊지 않은 것도 이 때문이다. 마약 투약은 현행법에 따라 범죄이지만, 마약 중독은 치료해야 할 질병이다. ‘중독’은 처벌로 낫지 않는다. 그러니 마약 정책을 범죄의 잣대에서만 바라보게 되면, 중독과의 싸움에서는 질 수밖에 없다.

그러나 한국에서는 마약 사범을 치료하지 않고 수감만 하다보니, 교도소가 마약을 구하는 법을 전파하는 장소로 변질됐다는 평가도 있다. 한국의 마약 보도 현실도 실망스러운 수준이다. 한국의 마약 보도는 환각 상태로 돌아다니는 중독자를 다룬 자극적인 영상들과 연예인과 재벌의 사생활 내용만 가득하다.

마약 보도가 자극적인 사생활 생중계로 끝나면, 마약 그 이면에 숨겨진 ‘중독자’와 마약 유통 조직에 대한 진짜 문제는 가려진다. 왜 길거리에 마약 중독자들이 늘었을까, 마약이 경제 사회적으로 미치는 영향은 얼마나 큰지, 마약으로 무너진 사람들을 다시 사회가 보듬을 방법은 없는지 심층 보도는 찾아보기 힘들단 뜻이다.

지난 2023년 11월 배우 이선균의 마약 혐의 관련 보도는 국내 마약 보도 현실을 보여주는 가장 대표적 사례다. 이선균 마약 투약 혐의와 관련해 첫 보도가 나온 10월 19일부터 그가 숨지기 전날인 12월 26일까지 무려 1만 1000건의 관련 기사가 쏟아졌다. 그런데 수많은 언론 보도는 마약 그 자체보다는 불륜과 같은 그의 개인사에 집중됐다. 그는 몇 차례의 경찰 조사 끝에 결국엔 자살로 생을 마감했다.

이 사건은 한국 기성 언론의 마약 사건 보도 방식에 대해 경종을 울렸다는 평가를 받는다. 본 연구에선 건강한 사회 회복을 위한 저널리즘에 초점을 맞춰, 한국과 미국 언론의 연예인 마약 사건 보도 형태와 내용을 비교 분석하고자 한다. 미국 언론들은 수많은 마약 범죄 사고를 겪으며 경험치가 쌓였다. 이번 연구를 통해 마약 보도 관행에서 국내 언론의 개선점을 찾고, 언론이 신뢰를 회복할 수 있는 방안을 찾는 것이 최종 목표다.

2. 기존 연구

옐로 저널리즘은 ‘저렴하고 품질이 낮은 언론’을 아우르는 용어다. 이 용어는 미국에서 노동자 계층을 겨냥한 ‘저렴한 신문(Penny Press)’이 큰 인기를 끌기 시작한 19세기 후반 등장했다. 그 당시 미국 뉴욕에서 조셉 퓰리처의 《뉴욕 월드》와 윌리엄 랜돌프 허스트의 《뉴욕 저널》이 부수 경쟁을 했는데, 두 신문이 노란 비옷을 입은 만화 캐릭터 ‘더 옐로우 키드’를 만평에 활용하면서, 노란색은 당 시대 언론의 선정주의를 상징하게 됐다.

이후 Mott(1989)은 옐로 저널리즘을 사실을 왜곡하거나 생략해 감정적 반응을 유발하는 선정적인 보도 행태라고 정의했다. 캠벨(2001)은 옐로 저널리즘을 대중 매체의 성장, 신문 산업의 경쟁 심화가 결합한 결과로 봤다. 카플란(2002)은 옐로 저널리즘이 1898년 스페인-미국 전쟁을 일으킨 원인으로 지목했다. 그 당시 《뉴욕 저널》과 《뉴욕 월드》는 스페인군이 쿠바에서 민간인을 잔혹하게 살해했다는 기사를 앞다퉈 내놨는데, 이 기사가 미국 정부가 군사 개입의 근거가 됐다는 것이다.

정통 옐로 저널리즘은 이 사건을 계기로 시들어갔지만, 시대를 거치며 새롭게 진화했다. 20세기 중반, 영국에서는 정치인과 연예인 등 유명인의 사생활을 파고드는 타블로이드(예: The National Enquirer, The Sun 등)가 옐로 저널리즘의 한 형태로 나타났다. 24시간 뉴스 네트워크(CNN, Fox News 등)가 등장한 1990년대에는 ‘분노 저널리즘’이 옐로 저널리즘을 계승했다. 나아가 뉴스가 신문 방송에서 온라인으로 이동하기 시작한 2000년대 이후에는 ‘알고리즘 저널리즘’이라는 이름으로 빠르게 확산되고 있다.

언론이 옐로 저널리즘을 차용하는 이유는 ‘시장 경쟁’ 때문이다. 시장에서 살아남으려면 독자들을 확보해야 한다. 그렇지 못하면 도태될 수밖에 없다. Ott(2017)는 현대 미디어 환경에서 생존하기 위해 옐로 저널리즘과 거리를 둬 왔던 기성 언론들도 온라인 뉴스팀을 만들어 선정주의 전략을 채택하게 됐다고 분석했다. 퓨 리서치 센터의 연구에 따르면 최근 10년 동안 미국 신문사의 광고 수익은 반토막이 났다(2016).

신문사의 수익이 줄어든 이유는 인쇄 광고가 줄었기 때문이지만, 신문사들이 온라인 광고비 책정 방식을 구축하는 데 적극적으로 나서지 않았기 때문이기도 하다. 온라인 광고는 뉴스 웹사이트 방문자 수, 즉 트래픽을 절대적 우선순위로 삼는다(Graves and Kelly 2010; Turow 2011). 이렇게 옐로 저널리즘이 기성 언론으로 확산되는 ‘스필오버’ 현상이 나타났다. (예: Bromley 1998; Esser 1999; Franklin 1997; Magin 2017; Skovsgaard 2014; Sparks 2000).

현대의 옐로 저널리즘은 △가짜 뉴스 △허위 정보 증폭 △ 분노 △알고리즘 저널리즘 등으로 분류된다. 가짜 뉴스 저널리즘은 정치적이나 경제적 이익을 목적으로 거짓이거나 오해의 소지가 있는 기사를 쓰는 행태를 뜻한다. 코로나19 백신 관련 허위 정보와 현실을 왜곡하는 딥페이크 영상(예: AI로 생성된 정치 연설)이 대표적이다. 가짜 뉴스는 진짜 뉴스보다 6배 더 빠르게 확산된다는 연구(Vosoughi, Roy, 및 Aral, 2018)도 있다.

‘허위 증폭’ 저널리즘은 온라인 기사를 빨리 보도해야 한다는 압박 때문에 충분한 검증없이 기사를 출고하는 현상을 뜻한다 (탄도크, 2019). 기업의 홍보자료를 검증 없이 보도하는 ‘붙여넣기 저널리즘(Churnalism)’도 허위 증폭 저널리즘의 한 종류다. 분노(Outrage) 저널리즘은 대중의 분노와 두려움을 이용해 시청자를 끌어모으는 보도 행태를 뜻한다(Berry & Sobieraj, 2014). 24시간 뉴스 네트워크(예: Fox News, Breitbart, MSNBC)들의 행태를 분석했다. 알고리즘 저널리즘은 클릭을 유도하려고 선정적 기사를 증폭시키는 플랫폼의 행태를 뜻한다. Brady와 Crockett(2021)은 소셜 미디어 플랫폼의 알고리즘이 분노 유발 콘텐츠를 더 많이 생산하도록 장려한다는 연구 결과를 발표했다.

3. 연구 목적

이 연구의 목적은 옐로 저널리즘의 관점에서 한국의 마약 관련 보도 관행을 분석하는 것이다. 정부는 지난 2000년 마약법, 향정신성의약품관리법, 대마관리법으로 구분하던 마약류 관계 법률들을 ‘마약류관리법’로 통합 제정했다. 정부는 이 법을 통해 신문 방송 잡지에서 준수할 것을 당부하는 보도 권고 기준을 만들어 배포했지만, 한국의 마약류 범죄 보도 행태는 이를 잘 지키지 않는다. 그 배경을 옐로 저널리즘의 관점에서 알아보고자 하는 것이다.

마약류 관리법은 마약, 향정신성의약품, 대마 및 원료물질의 취급ㆍ관리와 중독에 대한 치료ㆍ예방에 필요한 사항을 규정한 법이다. 1조는 마약 남용이 보건상의 위해(危害)를 일으키는 것을 막아야 한다고 규정했고, 2조에서는 ‘마약류 중독자에 대한 치료보호와 사회복귀 촉진’이 국가와 지방자치단체의 책임으로 명시했다. 또 2조 5항에서 마약류 사범 발생을 방지하기 위해 정부가 마련한 보도 권고 기준을 담았다.

그러나 한국의 마약류 범죄 보도 행태는 권고 기준과는 거리가 멀다. 가수 박유천의 마약류 투약 및 연쇄 성폭행 사건이 발생한 지난 2016년, 한국신문윤리위원회는 ‘마약돌’이라는 표현을 쓴 서울신문에 주의를 주고, 기사 조회수를 높이려 선정적 사진과 그래픽을 게재한 언론사들을 지적했다. 그러나 그로부터 8년이 지난 2023년, 영화배우 ‘이선균’의 마약 혐의 사건에서도 언론들은 자극적인 기사를 쏟아냈다.

이선균은 아카데미상 수상작인 《기생충》(2019)에서 부유한 가장의 역할을 맡아 국제적인 명성을 얻은 배우다. 마약 혐의 보도 당시 그는 인기 배우였기 때문에, 그의 마약 관련 활동 의혹에 대한 언론의 관심이 집중됐다. 이 사태를 계기로 현대 한국사회에서는 ‘사회적 규범’에 어긋나는 사람을 공동체가 공개 처벌하는 방식의 ‘마녀사냥’이 존재한다는 것이 다시 증명됐다.

이선균 사태를 계기로 한국기자협회와 식품의약품안전처는 지난 2023년 ‘마약류 사건 보도 권고 기준’을 제정해 마약류 사건 보도에서 언론의 역할을 체계화했다. ‘마약류 범죄 예방, 중독이라는 문제 해결’이라는 목표가 기준 원칙에서 명확히 규정했다. “마약류 사건 보도는 약물 사용으로 인한 중독 등의 부정적인 결과를 알리고, 중독 회복 과정에 대한 정보를 제공해야 한다”는 것이다.

4. 연구방법

가. 자료의 표본 추출 및 수집

본 연구는 옐로 저널리즘이 한국 언론 보도에 미치는 영향을 조사하기 위해 배우 이선균과 관련된 182건의 뉴스 기사를 수집했다. 이선균 마약 혐의 첫 보도가 나온 지난 2023년 10월 18일부터 그가 사망한 시점인 2023년 12월 27일까지 네이버에서 “이선균”을 키워드로 검색된 기사들이다. 수집 자료에는 국내 31개의 언론 매체가 생산한 기사가 포함됐으며, 여기에는 기성 언론 매체의 온라인 플랫폼의 기사들도 포함했다.

나. 분석

이 논문은 182개의 기사를 (1) 언론 유형(경제 신문, 방송 매체, 일간 신문, 뉴스 통신사)에 따라 (2) 옐로 저널리즘 유형(선정적인 제목, 정확성 부족, 사생활 침해)이 어떤 방식으로 다르게 나타나는지 분석했다. 이렇게 분석한 것은 선정적 보도에서 공통된 패턴을 식별하고, 어떤 유형의 미디어가 마약 보도에서 옐로 저널리즘에 영향을 가장 많이 받는지 알아보기 위해서 위해서다. 또 한국의 집단주의 문화가 기성 언론의 선정적인 보도 행태에 어떻게 영향을 미쳐서 마약 중독자의 사회적 배제를 촉진하는지 탐구했다. 또 현행 한국의 언론 윤리 기준 위반을 평가하고 현재 한국 미디어가 윤리 지침을 준수하지 못하는 상황을 조사했다.

5. 조사 결과

가. 속보

182건의 기사 가운데 속보 기사가 총 74건(43%)을 차지했다. 미디어 유형별로는 경제 신문이 38건(속보의 51%), 방송 및 통신이 20건, 일간지가 16건을 차지했다. 경제 신문이 속보 보도에서 두각을 나타낸 것은 경제 매체의 마약 보도는 깊이보다 속도를 우선한다는 것을 뜻한다. 실제로 많은 속보 기사는 검증 부족으로 인해 추측성 주장에 의존해 작성된 것으로 나타났다. 머리기사는 “톱스타 마약 추문”과 같은 자극적인 표현으로 흥미를 부추겼으며, “강남 마담 A”와 같은 인물 주변의 소문에 초점을 맞췄다. 경제 매체들이 ‘속도’를 중시하면서 사실 확인은 최소화하며 선정주의를 강화했다.

나. 단독

182건 가운데 단독 보도는 모두 36건이었다. 유형 별로는 방송 및 통신이 24건 (67%)으로 가장 많았고, 일간지 (인터넷) 3건, 경제신문 (인터넷) 2건이 차지했다. 이밖에 지역 신문과 온라인 뉴스 매체가 7건을 기록했다. MBC, SBS, JTBC 등 방송 매체들이 단독에서 두드러졌다. 문제는 대부분의 단독 기사가 이선균의 마약 혐의와 관련 없는 사생활을 다뤘다는 점이다. 예를 들어 이선균이 룸살롱 마담과 나눈 개인적 메시지(예: “저도 정말 좋아해요”), 이선균의 룸살롱 마담과의 금융 거래(예: “A 씨에게 35억 원을 전달했다”), 유출된 채팅과 전화 통화 등이다. 방송 매체는 유튜브 스타일의 보도를 모방하며, 조사 저널리즘과 엔터테인먼트의 경계를 모호하게 만들었다.

다. 복붙 기사

182건의 기사 가운데 기존의 콘텐츠를 복제한 기사는 모두 72건에 달했다. 이 가운데 경제지 기사가 31건으로 절반 이상을 차지했다. 경제지는 검증되지 않은 내용을 복사해 클릭을 유도했다. 콘텐츠 복사는 온라인 플랫폼이 검증 없이 소문을 확대 재생산하며 선정주의 확산을 가속한다는 평가를 받는다. 나아가 기성 언론들이 온라인 플랫폼을 활용해 추측성 유튜브 콘텐츠를 그대로 복사해 퍼 나르는 것을 목격했다.

결과적으로 경제 매체들은 속도를 우선시하느라 정확한 확인 보도를 간과했고, 통신사와 방송사는 원인이나 책임과는 무관한 사생활 보도에 집중했다. 검증되지 않은 유튜브 콘텐츠가 쏟아지면서 저널리즘과 옐로 저널리즘의 경계는 모호해졌다. Naver, Kakao, YouTube와 같은 플랫폼은 ‘참여’라는 명목으로 선정적인 콘텐츠를 장려하고, 윤리적 필터링을 소홀히 했다.

6. 토론

가. 미국의 사례

미국에서 마약이 심각한 사회문제로 대두되면서, 정부 당국과 언론은 마약 유통과 중독을 구분해서 바라보고 있다. 마약을 불법으로 유통은 범죄이지만, 중독은 질병이므로 마약 중독자는 치료할 대상으로 본다는 뜻이다. 물론 미국에서도 1980년대 마약과 관련한 선정적 보도 행태가 논란이 됐다. 지난 1981년 미국 워싱턴포스트 기자가 8살 어린이 마약 중독자를 심층 보도한 기사로 퓰리처상을 수상했으나, 기사에 등장한 어린이 마약 중독자가 허위라는 사실이 밝혀져 상을 취소당했다.

미국의 기성 언론들은 마약에 중독된 연예인을 다룰 때, 원인과 회복과 관련한 보도에 초점을 맞췄다. 지난 2023년 10월 28일 마약 중독으로 사망한 할리우드 배우 매튜 페리에 대한 사건 보도가 대표적이다. 미국 드라마 ‘프렌즈’의 챈들러 빙으로 유명한 매튜 페리는 로스앤젤레스 자택에서 마약성 향정신성 의약품인 케타민 과다 복용으로 사망했다. 매튜 페리는 우울증 치료를 목적으로 마약성 의약품을 처방받았으나, 기존 의료진으로부터 처방을 거절당하자, 불법 마약상으로부터 마약을 공급받았다.

| 랭킹 | 신문 | 일평균 발행부수 | 구분 |

| 1 | 월스트리트저널 | 555,200 | 전통적 진지한 언론 |

| 2 | 누욕타임스 | 267,600 | 전통적 진지한 언론 |

| 3 | 워싱턴포스트 | 131,200 | 전통적 진지한 언론 |

| 4 | 뉴욕포스트 | 127,700 | 타블로이드 |

| 5 | USA투데이 | 121,600 | 타블로이드 |

매튜 페리가 사망한 이후 뉴욕타임스, 워싱턴포스트, 월스트리트저널, 뉴욕포스트, USA투데이 등 일평균 발행 부수 5위까지 신문의 기사를 분석한 결과, 미국 기성 언론은 매튜 페리가 어떻게 약물에 중독돼 사망에 이르게 됐는지를 집중 조명하고, 매튜 페리에게 불법으로 약물을 공급한 의사와 마약상에 대해 관심을 집중했다.

언론사의 성격에 따라, 기사의 결은 조금씩 달랐다. 워싱턴포스트와 월스트리트저널, 뉴욕타임스와 같은 진지한 언론은 매튜 페리가 복용한 약물인 케타민에 대한 분석 기사를 여럿 다뤘다. 워싱턴포스트1)는 미국에서 불안장애와 우울증 치료에 케타민을 사용하는 사례가 늘고 있는 것을 짚었고, 월스트리트저널은 코로나19 이후 원격처방2)을 허용하면서 캐터민 우울증 처방이 늘어났다고 지적했다.3) 뉴욕타임스는 마취제인 캐타민이 우울증 치료제로 널리 쓰이게 된 것이 규제 공백 때문이라는 점을 짚었다.

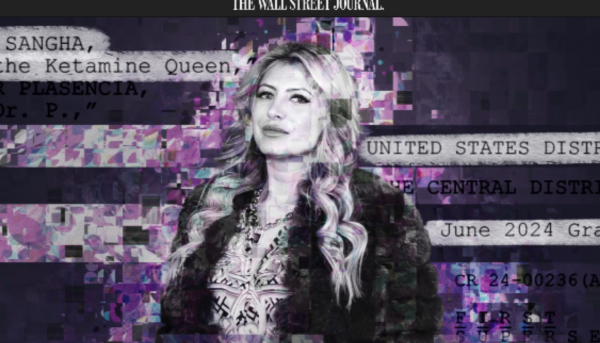

이들 진지한 언론들은 이밖에 추모 기사와 매튜 페리가 불법 처방을 내린 의료진에 지면을 많이 할애했다. 다만 월스트리트저널은 매튜 페리가 사망한 지 1년쯤 지난 후인 2024년 9월 ‘LA의 케타민 여왕, 매튜 페리의 사망 그 이면’이라는 제목의 기사로 그에게 케타민을 공급한 마약 중개인 여성 ‘ 재스민 상가’를 집중 조명4)했다. 이 기사에는 댓글이 450여 개가 달렸다.

뉴욕포스트와 USA투데이와 같은 연예 전문지들도 매튜 페리 사생활을 다루기보다는 그에게 불법으로 캐타민을 공급한 의료진과 마약 중개인을 집중 조명했다. 진지한 언론과 다른 점은 이들을 자극적으로 다뤘다는 것이다. 예를 들어 뉴욕포스트는 ‘매튜 페리’ 라는 색션을 만들었고, ‘열심히 공부하던 MBA 졸업생은 어쩌다 케타민 여왕이 되었나’라는 제목의 기사5)로 재스빈 상가를 다뤘다. 뉴욕 포스트는 사진 자료 활용을 자제한 월스트리트 저널과 달리 재스빈 상가의 어린 시절 사진부터 그가 최근에 소셜미디어에 올린 최근 사진 등을 적극 활용했다.6)

결과적으로 미국 발행부수 상위 5개 신문에서 매튜 페리와 관련한 선정적 기사는 월스트리트저널과 뉴욕포스트가 공개한 재스빈 상가에 대한 내용이 전부였다. 이들 신문에서는 매튜 페리의 약물 중독 이외의 가십은 크게 다뤄지지 않았다.

물론 매튜 페리는 2002년부터 자신의 알코올 의존중과 약물 중독을 공개했기 때문에 마약 중독 자체는 미국 언론의 큰 관심거리가 아니었을 수 있다. 한국과 달리 미국에서는 마약에 대한 사회적 포용성이 크다는 점도 고려해야 힌다. 미국에서 약물에 중독돼 고통받는 연예인을 찾는 것은 어렵지 않다. 마약 범죄에 대한 당국자의 발언도 자유롭다. 앤 밀그램 마약단속국(DEA) 국장은 매튜 페리의 사례를 두고 “약물 중독이 병원에서 시작돼, 거리에서 끝나는 비극적인 전철을 밟았다”고 설명했다. 하지만 이런 분위기가 조성된 것은 마약이 널리 퍼졌기 때문이라고만 결론짓기에는 한계가 있다.

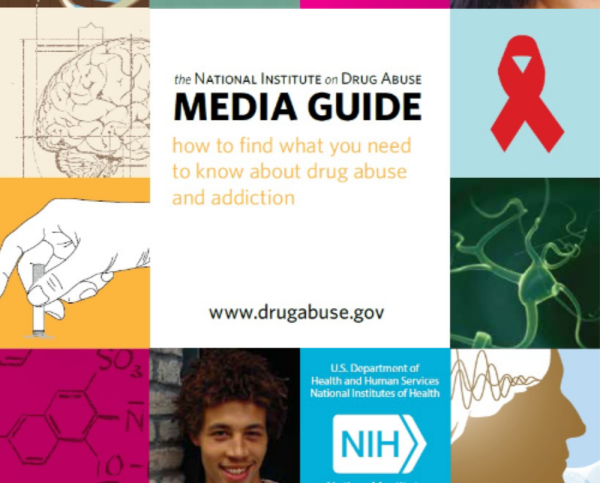

나. 마약 보도 가이드라인

미국과 캐나다 당국은 약물 중독, 즉 마약중독자에 대한 사회적 편견을 없애기 위해 언론과 적극 협력하고 있다. 미국 보건복지부 국립보건원(NIH) 산하 국립약물남용연구소(NIDA)7)는 약물 중독과 관련한 가이드라인을 두고 있다. 마약 중독에 대한 이해를 돕기 위해 언론에 배포한 자료인데, 질문과 응답(Q&A) 형식으로 구성했다. 질문으로는 마약이 뇌에 어떻게 작용해서 환각을 일으키는지, 마약 중독이 자발적인 행동인데, 마약 중독을 성공적으로 치료할 방법이 있는지 등이 포함됐다.

자료에 따르면, 마약 중독은 당뇨병이나 고혈압 천식 같은 만성질환이다. 마약 중독 재발율은 40~60%로, 제1형 당뇨병(30~50%)보다는 높고, 고혈압(50~70%)보다는 낮다. 자료는 마약 중독은 ‘인생의 끝’이 아니며, 전문가의 도움을 받아 관리를 잘하면 충분히 나을 수 있다는 매시지에 초점을 둔다.

지침에서는 미국 마약단속국(DEA)이 불법으로 규정한 마약 성분과 제품들을 소개하는 정보 전달에도 상당부분 할애한다. 대마초나 필로폰, 코카인, 헤로인은 물론, 메틸페니데이트, 오피오이드, 애더럴 등 의사의 처방전이 필요한 의료용 마약에 대해서도 상세하게 설명한다. 이런 자료가 있으면, 마약 사건에 대한 기사 작성이나, 마약 중독자에 대한 기사 작성에 객관적인 도움이 될 것으로 보인다.

미국 당국의 마약 중독 언론 지침이 ‘정보 제공’에 초점을 맞춘다면, 캐나다 정부의 지침은 구체적으로 어떻게 기사를 써야 하는지 지침을 준다. 캐나다 보건부 산하의 약물 사용중독센터(CCSA)는 알코올 중독을 비롯해 마약 등 다양한 중독 문제를 해결하는 것을 목표로 하는 국가 기관이다. 캐나다 정부는 이밖에 전쟁, 테러, 자살, 정신건강, 장애인에 대한 보도 기준을 마련하고 있다.

CCSA가 배포한 지침의 주요 내용은 다음과 같다. ① 마약 중독을 보도할 때 건강 문제로 이야기를 구성하라. ② 알코올 중독으로 사망하는 사람이 약물 중독으로 사망하는 사람보다 훨씬 많다. ③’약쟁이’ ‘취객’과 같은 낙인찍는 용어를 피하라. ④ 빈곤과 건강은 별개의 문제다.

북미에서 마약 중독과 예방과 관련한 정부 기관의 역사가 수십 년에 이른다면, 한국은 매우 짧다. 한국 마약퇴치운동본부가 마약 중독과 예방과 관련한 국가 업무를 수행하는데, 이 기관은 지난 1992년 대한약사회를 주축으로 설립됐다가, 2024년 식품의약품안전처 산하 기타 공공기관으로 지정됐다. 미국과 캐나다의 마약 관계 기관이 ‘중독’ 문제를 해결하는 것에 중점을 둔다면, 한국의 한국마약퇴치운동본부는 마약 중독이나 중독자를 배제해야 할 대상으로 접근하는 것으로 보인다.

이 같은 ‘배제’는 언론 지침에서도 나타난다. 한국에서는 이선균 사건 이후로 식품의약품안전처와 한국기자협회가 마약류 사건 보도 권고 기준을 제정했다. 권고 기준의 골자는 크게 두 가지다. 마약 범죄에 대한 선정적이거나 상세한 묘사는 모방 범죄로 이어질 수 있으니 자제하고, 마약 중독이나 중독자에 대해서는 부정적인 결과를 알리면서, 회복 과정에 대한 정보도 담아야 한다는 것이다.

이는 미국과 캐나다의 언론 지침이 마약 중독자에 대한 낙인 효과를 없애는 데 중점을 두는 것과 대조적이다. 마약 중독과 마약 범죄를 구분하지 않고, 마약 중독의 부정적인 결과를 알리라는 지침은 사회적 배제를 부추기는 것으로 보이기 때문이다.

반대로 미국에서는 마약 중독자 재활을 위한 다양한 재단들이 꾸려져 있다. 앞서 사례로 언급된 매튜 페리의 이름을 딴 매튜 페리 재단은 약물 중독 퇴치에 헌신한 사람들을 기리기 위해 설립됐다. 매튜 페리 재단과 매사추세츠 종합병원(MGH)은 올해 초 매튜 페리의 이름을 딴 중독 의학 교육 연구 지원금을 만들고 첫 특별연구원으로 사라 클레어 박사를 선정했다. 내과 수석 레지던트인 클레어 박사는 이 연구 지원금을 통해 중독 치료를 공부하게 된다.

다. 한국의 집단주의와 언론

한국의 약물 중독 보도가 중독자를 포용의 대상이 아니라 ‘배제’의 대상으로 보고 접근하는 것은 문화적인 차이로 보인다. 미국과 달리 한국의 언론 환경은 집단주의에 영향을 받으며 진화했다. 집단주의 문화에서 개인의 행동은 그 행동이 집단(가족, 직장, 사회)에 미치는 영향 속에서 평가된다. 불륜, 부패, 부도덕한 행위처럼 사회적 규범에서 벗어난 행동은 대중의 분노를 유발하고, 나아가 사회적 규범을 강제하는 마녀사냥으로 이어진다.

나아가 최근의 폭력적인 집단주의적 보도는 ‘디지털’의 영향을 크게 받았다. 1990년대 이후 유튜브와 같은 소셜 미디어 채널의 영향력이 급격히 커지면서 시장의 질서가 사라졌다. 소셜미디어 채널은 아무런 통제 없이 대중 심리를 자극해 수익을 올린다.

한국은 미디어 소비가 네이버 다음 등 특정 포털 플랫폼에 쏠려 있는 것도 주목할 부분이다. Statista에 따르면, 지난 2024년 2월 기준 한국에서 가장 많이 접속된 온라인 뉴스 브랜드 상위 3위는 네이버, KBS, 그리고 Daum(Kakao)다. 이들 네이버, 카카오, 유튜브와 같은 플랫폼은 참여도를 우선시하는 알고리즘을 사용하며, 이는 자연스럽게 선정적인 콘텐츠를 부추긴다.

포털이 없던 과거에는 다양한 언론들이 각자의 편집 과정을 통해 선정적인 기사가 나가는 것을 통제했다. 이른바 ‘게이트키핑’이 가능했다는 뜻이다. 그러나 플랫폼의 등장으로 이런 자발적 ‘통제’는 불가능해졌다. 이 포털들은 여러 매체의 뉴스를 모아 기사를 게재하는데, 클릭을 얼마나 많이 끌어내느냐를 기준으로 기사를 낸다.

플랫폼에 의존하는 디지털 적응 단계의 기성 언론들은 아무런 고민 없이 타블로이드 전략을 모방한다. 더욱이 유튜브 채널 등을 통해 누구나 콘텐츠를 제작하고 배포할 수 있는 시대가 됐다. 결국 마약 보도에 있어서 타블로이드 스타일의 자극적이고 품질 낮은 기사를 확대 재생산되지 않도록 하려면, 네이버와 카카오 등 플랫폼이 뉴스의 윤리적 감독과 품질 관리를 하는 게이트키퍼를 따로 두도록 해야 한다는 뜻이다.

7. 결론

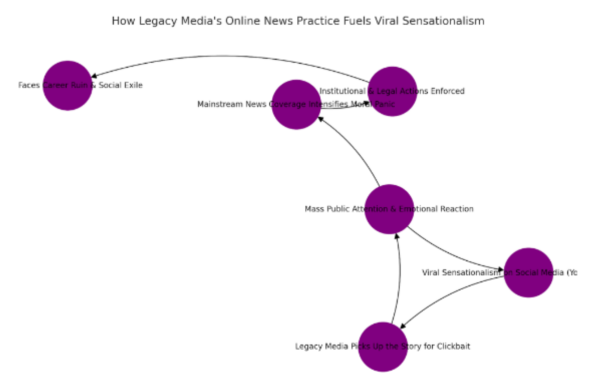

이 연구는 한국의 집단주의적 가치관이 디지털 미디어 환경과 결합하면서, 국내 언론의 ‘마약 보도’가 사회적 괴롭힘을 강화하는 방식의 주홍 글씨 저널리즘으로 변질됐다고 분석한다. 집단주의 사회에서는 사회적 기준에서 벗어난 행동은 대중적 비난의 대상이 된다. 그런데 디지털 기술 발달로 언론 환경이 빠르게 변하면서 언론 기사가 대중의 분노를 자극해 증폭시켰다는 것이다.

이 연구는 배우 이선균 사건과 관련한 182개 기사 분석을 통해 한국의 기성 언론들이 마약 보도에서 윤리적 기준을 무시하는 행태에 동참한 것을 확인했다. 언론은 사건이 벌어지면 △왜 벌어졌는가(원인) △피해를 막거나 줄일 수는 없었는가(책임) 등에 집중한다. 그러나 이선균 사건에서는 이 같은 원칙이 작동하지 않았다.

경제 매체들은 속도를 우선시했고, 방송사는 원인이나 책임과는 무관한 사생활 보도에 집중했다. 검증되지 않은 유튜브 콘텐츠가 쏟아지면서 저널리즘과 옐로 저널리즘의 경계는 모호해졌다. Naver, Kakao, YouTube와 같은 플랫폼은 ‘참여’라는 명목으로 선정적인 콘텐츠를 장려하고, 윤리적 필터링을 소홀히 했다.

이는 플랫폼의 등장으로 언론의 ‘게이트키핑’ 기능이 사라진 데서 기인한다. 나아가 언론 내부적으로는 기존의 뉴스팀과 온라인 뉴스팀을 조율하는 컨트롤타워도 없었다. ‘주홍 글씨 저널리즘’이라는 용어는 한국의 독특한 옐로 저널리즘을 도전 과제로 보고, 더 책임감 있는 언론 보도를 촉진하기 위한 구조를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

주홍 글씨 저널리즘을 방지하기 위해 네이버, 카카오, 유튜브 등 플랫폼은 검증된 고품질 보도에 보상을 제공하는 알고리즘을 개발하고, 건강한 마약 보도를 위한 저널리즘 프로젝트를 후원할 것을 제안한다. 기성 언론은 유튜브 채널이 만들어낼 수 없는 사실 기반, 조사 보도에 투자하여 차별화해야 한다. 시청자들은 매체 이해력(미디어 리터러시) 캠페인을 접할 필요가 있다.

이 연구는 다음과 같은 잠재적 한계를 인정한다. 이 연구는 ‘이선균’ 사건에만 한정해 분석했는데, 이 같은 (1) 단일 키워드 검색은 편향성이 존재한다. 나아가 (2) 분류의 주관성: 기사를 분류하고 분석하는 과정은 본질적으로 주관적이다. (3) 사례 중심의 초점: 단일 사례에 초점을 맞추면 한국 미디어의 광범위한 추세를 완전히 반영하지 못할 수 있다.

이번 연구의 핵심은 마약 중독자 치료와 재활에 대한 한국사회의 감수성을 높이기 위한 언론의 역할을 고찰하는 것이다. 연구 기간에도 한국에서 미국에서 마약 중독과 관련한 사건과 사고가 일어날 것이다. 연구를 마치고 한국으로 돌아가면, 우리 사회의 시스템을 점검하는 기획보도를 하려고 한다.

기획보도엔 본 연구 내용을 바탕으로 마약 중독 치료 최전선에 있는 의료인과 중독자 가족들 대한 심층 인터뷰를 통해 미약 보도 저널리즘에 대한 자성의 목소리도 함께 담을 계획이다. 그동안의 경험을 돌아보면 보건 의료와 관련된 취재에서 전문 용어와 각 이해관계자의 관계를 두고 많이 고민한다. 이번 연구 내용을 바탕으로 정부 기관과 협의해 좀 더 세밀한 마약 중독 보도 지침을 만들어 자사부터 취재기자와 편집자들이 준수하게 한다면, 향후 우리 언론의 마약 보도 관행을 변화시키는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

참고문헌

- Christin, A. (2018). Counting clicks: Quantification and variation in web journalism in the United States and France. American Journal of Sociology, 123(5), 1382–1415. https://doi.org/10.1086/696688

- Spencer, D. R. (2007). The yellow journalism: The press and America’s emergence as a world power. Northwestern University Press.

- Ascher, D. L. (2017). The new yellow journalism: Examining the algorithmic turn in news organizations’ social media information practice through the lens of cultural time orientation (Doctoral dissertation). UCLA. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/5k712905

- Chun, R., & Drucker, S. J. (Eds.). (2020). Fake news: Real issues in modern communication. Peter Lang Publishing.

- McChesney, R. W. V. (2000). Rich media, poor democracy: Communication politics in dubious times. The New Press.

- Berry, M., & Sobieraj, S. (2014). The outrage industry: Political opinion media and the new incivility. Oxford University Press.

- Mott, F. L. (1941). American journalism: A history of newspapers in the United States through 250 years, 1690–1940. The Macmillan Company.

- Ronson, J. (2015). So you’ve been publicly shamed. Riverhead Books.

- Fuchs, C. (2014). Social media: A critical introduction. SAGE Publications Ltd.

- Dahlgren, P. (2009). Media and political engagement: Citizens, communication, and democracy. Cambridge University Press.

- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe.

- Brady, W. J., et al. (2021). How social learning amplifies moral outrage expression in online social networks. Science Advances, 7(33), Article eabe5641. https://doi.org/10.1126/sciadv.abe5641

- Vosoughi, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

- The National Institute on Drug Abuse ‘Media guide: how to find what you need to know about drug abuse and addiction’ www.drugabuse.gov

- Largest daily newspapers in the United States in the six months to September 2023, by average print circulation https://www.statista.com/statistics/272790/circulation-of-the-biggest-daily-newspapers-in-the-us/

- 1 Matthew Perry started taking ketamine legally. That’s never been easier https://www.washingtonpost.com/wellness/2024/08/23/matthew-perry-ketamine-access-abuse/

- 2 월스트리트 저널은 이 기사로 원격의료 스타트업인 마인드블룸(Mindbloom)으로부터 명예훼손으로 고소를 당했다. 마인드블룸은 원격의료 회사는 페리와 아무런 관련이 없으며, 월스트리트 저널이 결과와는 상관없이 자사 사이트로 트래픽을 유도하기 위해 해로운 허위 정보를 제공했다고 주장했다. https://www.courthousenews.com/wsj-sued-over-ketamine-claim/

- 3 Matthew Perry’s Death Shines a Harsh Light on Ketamine Treatment https://www.nytimes.com/2024/08/19/arts/television/matthew-perry-ketamine-treatment.html

- 4 Behind Matthew Perry’s Deadly Trade With L.A.’s ‘Ketamine Queen’ https://www.wsj.com/us-news/ketamine-queen-jasveen-sangha-matthew-perry-death-0613a35e?gaa_at=eafs&gaa_n=ASWzDAgUNaQBdtfurfgcrpWHY5qsMTAEbcR9GCPDW0QyajIu_7wuPk9xRJGrxb4RDiU&gaa_ts=6866c697&gaa_sig=Wy9Ftj1ROpMlvUsYBgQ85xDKoOa1SixySiU1eBmyztoMgMyvp3TwXvHNJxbGvMXUVrK0feGRm_elwITD6fASbQ

- 5 How ‘studious’ MBA grad Jasveen Sangha became Matthew Perry’s alleged ‘ketamine queen’https://nypost.com/2024/08/22/entertainment/how-jasveen-sangha-became-hollywoods-ketamine-queen/

- 6 이 기사는 월스트리트저널의 ‘재스빈 상가’ 관련 기사가 나오기 일주일 전쯤인 2024년 8월 22일 대중에 공개됐다.

- 7 1935년 민간 병원 연구소로 시작한 NIDA는 1992년 국립보건원에 편입됐다. NIDA 연구에 따르면 약물 중독 치료 및 예방에 1달러를 쓰면, 형사 사법 의료 비용은 4~7달러 절감할 수 있다. 마약 중독자에 형사적 제재를 하기보다는 예방 치료 프로그램을 제공하는 것이 사회적으로 더 이득이라는 뜻이다. NIDA는 2025년 16억 6830만 달러(약 2조 2690억원)의 예산을 받았다. 미국 정부에 따르면 NIDA는 약물중독과 관련한 전세계 연구 자금의 85% 가량을 지원한다.