서론 – 왜 부동산인가

최근 수 년 동안 한국과 미국을 포함한 글로벌 주요 국가에서 부동산 시장이 급격한 등락을 거듭하며 사회적 관심이 집중됐다. 집값 급등기에는 무주택자의 상대적 박탈감이 극에 달한 반면, 급락기에는 자산가치 축소로 인한 주택 소유자들의 심리적 불안감이 사회적으로 큰 논란을 야기했다. 대다수 개인의 전 재산이라 할 수 있는 부동산 가격의 변동성이 커지면서, 언론이 생산하는 부동산 뉴스의 양도 급증했고, 이에 따른 보도 방식과 신뢰도에 대한 논의 필요성이 대두됐다.

특히 한국 언론의 경우, 부동산 시장 동향 보도와 정부 정책에 대한 평가 방식에서 여러 문제점이 지속적으로 제기돼 왔다. 한국 언론사는 부동산 광고 수익에 대한 높은 의존도를 보이며, 이는 보도의 독립성을 저해하는 구조적 요인으로 끊임없이 지적됐다. 반면, 미국 언론은 전통적으로 편집과 광고의 분리 원칙을 강조하고 있으며, 디지털 유료 구독 모델로의 전환을 적극적으로 추진해왔다. 이러한 수익 구조의 차이는 양국 언론의 보도 행태에 뚜렷한 차이를 발생시키는 배경이 된다.

본 보고서는 최근 5년간 한국과 미국 언론의 부동산 기사 보도 행태를 비교하고, 선행연구 분석 등을 통해 양국 뉴스 소비자들의 언론 신뢰도 현황을 검토한다. 아울러 미국 언론의 모범 사례를 토대로 한국 언론 생태계의 개선 방안을 제안하고자 한다.

미디어 환경과 신뢰도 분석

1) 언론 신뢰도 현황 비교

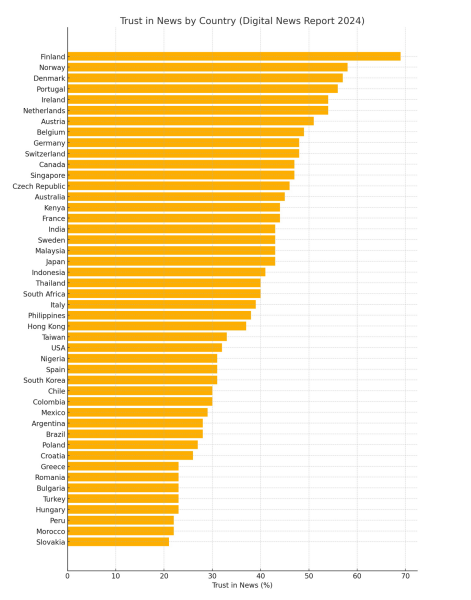

한국은 세계적으로 언론 신뢰도가 매우 낮은 국가 중 하나로 평가된다. 영국 옥스퍼드대학교 로이터저널리즘연구소의 ‘디지털뉴스리포트 2024’에 따르면, 한국인 응답자 중 “뉴스를 신뢰한다”고 답한 비율은 31%에 불과하며, 이는 조사 대상 47개국 중 38위로 최하위권에 해당한다. 특히 아시아·태평양 지역 11개국 중에서는 가장 낮은 수준이다. 국가 통치 구조나 국민 성향 등 다양한 원인이 있겠지만, 한국 뉴스 소비자들의 언론에 대한 불신도가 높다는 점은 분명하다.

한국 언론이 생산하는 기사 중에서도 부동산 관련 보도는 상대적으로 신뢰도가 낮은 분야로 지목된다. 한국언론진흥재단이 1005명을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 절반이 국내 부동산 보도 행태에 문제가 있는 것으로 인식하고 있으며, 84%는 “부동산 보도가 주택가격 상승에 영향을 준다”고 응답했다. 이는 언론의 부동산 기사가 신뢰를 주지 못할 뿐 아니라, 오히려 시장의 혼란을 부추긴다는 사회적 인식이 광범위하게 존재함을 시사한다.

미국도 언론 신뢰도가 높다고 보긴 어렵다. 2024년 기준 미국인의 32%만이 뉴스 매체를 신뢰한다고 응답했으며, 이는 1970년대 약 70%에 달했던 것에 비해 크게 하락한 수치다.

양국 모두 언론에 대한 대중의 신뢰도는 낮지만, 그 배경은 상이하게 나타난다. 미국의 경우, 정치적 양극화가 언론 신뢰도에 큰 영향을 미치고 있으며, 지지 정당에 따라 신뢰도 격차가 뚜렷하게 나타난다. 예를 들어, 2024년 갤럽(Gallup) 조사에서 민주당 지지층의 54%가 언론을 신뢰하는 반면, 공화당 지지층의 경우 신뢰 응답 비율이 12%에 그친다. 반면 한국은 정치 성향이 개별 언론 매체에 대한 선호도에는 영향을 미치지만, 언론 전체에 대한 신뢰도와는 뚜렷한 상관관계를 보이지 않는다.

2) 언론 산업 구조와 수익 모델 차이

기성 언론에 대한 신뢰도가 낮다는 점은 한국과 미국 모두에서 공통적으로 관찰되나, 언론 산업 구조와 비즈니스 모델의 차이에 따라 두 나라의 언론 생태계는 상이한 양상을 보인다.

우선, 한국 언론은 광고 수익에 대한 의존도가 매우 높은 구조적 특성을 지닌다. 한국언론진흥재단이 발간한 ‘신문산업 실태조사’에 따르면, 2022년 기준 한국 신문산업의 전체 매출 중 65.5%가 광고 수입에 해당하며, 이는 전년도(60.6%)보다 증가한 수치이다. 2023년에는 64%로 소폭 감소했으나, 여전히 매출의 약 3분의 2를 광고 수입에 의존하고 있다. 반면, 구독료 등 독자로부터 발생하는 자체 수입 비중은 13~16% 수준에 그친다.

특히 부동산 업계는 한국 신문사의 핵심 광고주로 자리 잡고 있다. 도시공간정책포럼의 분석에 따르면, 2020년 기준 주요 일간지 7곳의 지면 광고 1만7000여 건 중 11.2%가 부동산 광고에 해당한다. 부동산이라는 상품 특성상 자산 수준이 높은 계층의 수요가 많고, 이들이 신문 구독률이 높은 집단이라는 점에서 부동산 광고주가 신문 매체를 선호하는 경향은 자연스러운 현상일 수 있다. 그러나 신문산업 전반의 성장세가 정체된 상황에서 특정 산업군의 광고 비중이 과도하게 높아질 경우, 언론이 광고주에 종속될 위험성이 커진다. 특히 재정적으로 취약한 중소 언론사의 경우, 광고주의 입김에 따라 편집국에서 생산하는 기사 논조가 왜곡될 가능성도 배제할 수 없다.

반면 미국 언론은 신문 등 전통 인쇄매체 광고 수익의 급감을 계기로 비교적 일찍부터 디지털 유료 구독 모델로의 전환을 추진해왔으며, 이미 상당한 성과를 거둔 사례도 있다. 뉴욕타임스, 워싱턴포스트 등 주요 매체는 수백만 명의 유료 디지털 구독자를 확보했고, 이에 따라 구독 수입이 광고 수입을 상회하는 구조를 구축하기에 이르렀다. 예를 들어 뉴욕타임스의 2024년 전체 매출에서 구독 부문 수입은 약 17억 달러로, 광고 수입(약 5억 달러)의 세 배를 넘는다. 더불어 미국은 한국처럼 주택 공급업체들이 선(先)분양을 통해 건설자금을 조달하는 구조가 아닌, 금융을 통해 건설자금을 조달하는 구조여서 대대적인 분양 광고를 할 유인이 한국만큼 크지 않다. 시장 참여자들 역시 질로우(Zillow), 리얼터닷컴(Realtor.com), 레드핀(Redfin) 등 전문 온라인 플랫폼을 통해 주로 정보를 취득하기 때문에, 광고주 입장에서도 다양한 홍보, 마케팅 수단 중 언론 광고의 우선순위가 높지 않다.

무엇보다 미국 언론은 편집국과 광고국 간의 철저한 분리 원칙이 윤리 규범으로 정착돼 있다. 편집회의나 취재·보도 과정에 광고 영업 부서가 개입하는 것은 금기시되며, 기사와 광고를 시각적으로 명확히 구분해 독자의 혼란을 방지하는 편집 방식이 관행으로 자리잡고 있다. 과거 미국의 유력 일간지들은 신문 1면에 상업 광고를 싣지 않는 관행을 유지하는 것을 원칙으로 삼을 정도였다. 이러한 산업 구조 및 언론 윤리는 미국 언론이 특정 광고주의 이해관계로부터 독립된 편집 방향을 유지하게 만드는 제도적 기반이 됐다. 이런 문화 덕분에 미국 언론 역시 신뢰도는 낮지만, 특정 산업의 이익을 대변하기 위해 공익을 외면한다는 부정적 인식은 한국에 비해 덜한 것으로 해석된다.

부동산 시장 동향 보도 비교

1) 한국 언론의 부동산 시장 동향 보도 특징

한국 언론의 부동산 보도에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 시장 동향 관련 기사이다. 이러한 시황 기사들은 호흡이 짧고, 자극적인 제목을 사용하는 것이 특징이다. 통상적으로 매주 발표되는 각종 지표를 활용해 단기적인 주택 가격 변동 소식을 실시간으로 전달하는 보도 형태가 주를 이룬다. 주요 종합일간지와 방송사는 한국부동산원이나 KB부동산 등에서 발표하는 주간 아파트 가격 통계와 지역 공인중개사의 증언 등을 인용해 “일주일 새 ○○단지 호가 1억원 하락”, “거래 절벽 지속”과 같은 제목의 속보성 기사를 반복적으로 송출하고 있다.

이러한 보도는 대개 1주일, 길어야 한 달 단위의 가격 변동에 초점을 맞추기 때문에, 시장의 장기적 추세나 구조적 배경에 대한 분석은 부족한 경우가 많다. 또한, 기사 제목이나 본문에서 사용하는 표현 역시 과도하게 자극적인 경향이 있다. 예컨대 집값 상승기에는 ‘불장’(불같이 뜨거운 시장), ‘패닉바잉(충격에 빠져 충분한 고민 없이 무작정 집을 사는 행위) 등 과열된 분위기를 강조하는 용어가 등장하며, 하락기에는 ‘영끌족의 눈물’, ‘미분양 쓰나미’ 등 위기감을 조장하는 표현이 자주 사용된다. 이러한 용어는 정량적 사실 전달보다는 독자의 감정적 반응을 유도하기 때문에 부동산 뉴스에 대한 회의적 여론을 형성하거나 기사 신뢰도에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

또한, 부동산 시황 기사에서 나타나는 취재원 구성의 편중도 문제로 지적된다. 한국 언론의 부동산 보도는 주로 부동산 중개업소나 건설업계 관계자 등 산업 측면 이해 관계자의 관점을 중심으로 구성되며, 학계 전문가나 일반 수요자 등 산업 외부자의 목소리는 상대적으로 적게 인용된다. 이완수·배정근(2013)의 연구에 따르면, 부동산 기사를 많이 생산하는 국내 경제매체 5곳이 인용한 취재원 중 33.9%가 기업 관계자였으며, 경제단체 및 기업 산하 연구소를 포함할 경우 이 비율은 절반에 이른다. 이러한 취재원 편중은 기사의 균형성을 훼손하고, 결과적으로 시장 상황에 대한 왜곡된 인식을 야기할 수 있다.

이러한 보도 경향은 취재 여건의 급변, 기자의 전문성 부족 등 다양한 요인에 기인한 것으로 분석되는데, 특히 광고 수입에 의존도가 높은 언론사는 수익성을 확보하기 위한 측면도 있는 것으로 판단된다. 연구에서 인용한 경제연구소 연구위원 D는 “경기가 좋아야 부동산 광고도 많이 들어오기 때문에, 집값이 조금만 떨어져도 굉장히 호들갑을 떤다”고 지적했다. 이는 언론사가 시장 보도에서 공정성과 객관성보다 광고주 이해관계에 더 민감하게 반응할 수 있음을 시사한다.

2) 미국 언론의 부동산 시장 동향 보도 특징

미국 언론 역시 주택 시장 동향을 주요 뉴스로 다루고 있으나, 보도 방식과 내용 면에서는 한국 언론과 뚜렷한 차이를 보인다. 미국은 지역 간 주택 시장의 편차가 크기 때문에, 전국 또는 주(州) 단위의 평균 집값 동향보다는 개별 지역에 대한 심층 분석에 초점을 맞추는 경향이 강하다. 예를 들어, 월스트리트저널(The Wall Street Journal·WSJ)은 “A Tale of Two Housing Markets: Prices Fall in the West While the East Booms”라는 기사에서 서부와 동부 주요 도시 간 주택 가격 추이가 상이하게 나타나는 배경을 심층적으로 다루었다. 중서부 및 북동부는 신규 주택 공급이 부족해 집값이 오르고 있으며 남부 및 서부 일부는 공급 과잉 및 인구 유출로 인해 가격이 하락하고 있다는 내용이 핵심인데, 이는 최근 양극화가 심해지고 있는 국내 주택 시장에서도 충분히 시도해볼 수 있는 기획 기사다. 이외에도 CNBC, 뉴욕타임스 등 주요 언론들은 개별 도시의 수요·공급 여건을 분석해 지역별로 상반된 시장 흐름을 조명하는 보도를 지속하고 있다. 이러한 접근은 미국의 광대한 지리적 여건뿐만 아니라, 지역적 맥락(context)을 중시하는 지역 기반 저널리즘 전통에 따른 것으로 해석된다.

미국 언론의 부동산 시황 보도는 단순히 수치를 나열하는 데 그치지 않고, 관련 배경과 전문가 해석을 포함한 분석 기사 형태가 주류를 이룬다. 대출 금리, 물가 상승(인플레이션), 주택 공급 부족 등 거시경제 지표 및 정책 변화가 주택 수요자 심리에 미치는 영향을 중심으로 보도하며, 이 과정에서 관련 데이터를 시각화하고 전문가 의견을 인용하여 독자의 이해를 돕는다. 예를 들어, 뉴욕타임스는 2024년 기사 “Home Prices Stay High, but Market Cools With Rising Rates”에서 모기지 금리 상승이 거래량 감소에 미치는 영향을 금리 변동 추이, 신규 주택 착공 수치, 소비자 심리지표 등의 데이터를 통해 상세히 분석했다.

또한 미국 언론은 이웃의 관점에서 접근하는 부동산 보도도 적극적으로 생산하고 있다. 예컨대 AP통신은 “Why this California family can’t buy a home despite earning $270K” 기사에서 높은 주택 가격과 모기지 금리로 인해 내 집 마련의 꿈을 접어야 하는 고소득 가구의 사례를 소개했다. 워싱턴포스트는 “More of America’s Homeless are Clocking into Jobs Each Day” 기사에서, 한부모 가정이 도심 임대료 부담으로 인해 외곽으로 이주할 수밖에 없었던 현실을 인터뷰를 통해 조명했다. 한국 언론들도 기사 내용을 뒷받침하기 위해 개인 사례를 인용하는 경우가 있지만 대부분 아주 짧은 분량을 할애하는데 그치는 반면, 미국 언론은 개인 사례에 대한 자세한 묘사를 통해 기사의 핵심 메시지를 담아낸다.

지금까지 살펴보았던 바와 같이 미국 언론은 부동산을 단순한 자산이나 경기 지표로 인식하지 않고, 주거 문제를 겪는 시민들의 삶과 연결된 이야기로 풀어내는 보도 방식을 취하고 있다. 이는 시장 정보 제공을 넘어, 독자의 공감과 정책 공론화를 동시에 유도할 수 있는 공공 저널리즘의 한 형태로 평가할 수 있다. 이러한 접근은 주거 복지 정책의 수립 및 개선에 기여하는 동시에, 뉴스 소비자의 관심과 신뢰를 유도하는 긍정적인 효과를 지닌다.

정부 정책 보도의 경향 비교

1) 한국 언론의 부동산 정책 보도 경향

최근 한국 정부는 부동산 시장 안정을 위한 정책을 적극적으로 발표하고 있다. 문재인 정부(2017~2022)는 다주택자에 대한 규제 강화, 보유세 인상, 전월세 상한제 도입 등 수요 억제 중심의 규제 정책을 주로 시행했다. 반면, 2022년 5월 출범한 윤석열 정부는 규제 완화 및 주택 공급 확대를 핵심 기조로 삼으며 기존 정책의 방향을 전환했다. 2025년 6월 출범한 이재명 정부는 집값 불안을 해소하기 위해 강력한 대출규제와 적극적인 규제지역 도입을 예고하고 있다. 한국 언론은 정부의 부동산 대책 발표 시마다 이를 주요 뉴스로 다루고 있으며, 이 과정에서 각 매체의 기사 논조에는 정치적 성향과 경제적 이해관계에 따른 차이가 뚜렷하게 나타나고 있다.

보수 성향의 종합일간지 및 경제지는 대체로 정부의 규제 정책에 대해 일관된 비판적 태도를 보인다. 이들 매체는 규제 정책 발표 직후부터 “세금폭탄”, “시장 왜곡”, “수요 억누르기 역효과” 등의 표현을 사용하며 부작용을 경고한다. 특히 건설업계 관계자, 부동산 산업 종사자, 보수 성향 경제학자 등의 인터뷰를 통해 “정부 개입이 시장의 자율성을 침해하고, 결과적으로 실수요자인 서민층의 주거 부담을 가중시킨다”는 주장을 부각했다. 이에 대해 일부 진보적 학자 및 시민사회는 언론이 집값 상승을 부추기는 여론 형성에 기여하고 있다고 비판했다.

한편, 진보 성향 언론은 정부 규제 정책의 기본 취지를 ‘실수요자 보호’, ‘집값 안정’ 등으로 해석하며 우호적인 보도를 이어갔다. 그러나 이들 매체 역시, 과도한 규제로 인한 전셋값 급등, 매물 부족 현상 등 부작용이 현실화됐음에도 비판적 감시 기능을 충분히 수행하지 못했다는 지적을 받았다.

정책 효과에 대한 보도가 너무 성급하게 이루어지는 점도 한국 언론 부동산 기사의 대표적인 특징이다. 정부 대책이 발표되기 전부터 정책의 윤곽과 예상 부작용을 추측성 보도로 예단하거나, 발표 직후 일부 아파트 단지의 호가 변화를 근거로 정책의 효과를 단정짓는 보도가 빈번히 등장했다. 예컨대, 2020년 7·10 대책 발표 직후 한 경제지는 “매물 잠김 현상 심화, 거래절벽 온다”는 기사를 내보냈으나, 불과 몇 주 후에는 “서울 아파트값 오히려 상승 지속”이라는 보도를 게재함으로써 일관성 없는 보도 태도를 드러냈다. 이처럼 정책 효과를 충분한 시간적 검증 없이 성급히 평가하는 보도 관행은 독자에게 혼란을 야기할 수 있으며, 정책 논의를 정파적 공방으로 전환시킬 가능성도 내포하고 있다.

2) 미국 언론의 주택 정책 보도 경향

미국의 주택 정책은 한국과는 상이한 구조와 방향성을 지닌다. 연방 정부 차원에서 세금이나 대출 제도를 활용해 전국 단위 부동산을 직접 규제하는 정책은 거의 존재하지 않으며, 대부분의 정책은 주 및 지방 정부 차원에서 수립·시행되고 있다. 대표적인 정책 유형으로는 저소득층에 대한 주거 보조(바우처), 공공 임대주택 공급, 임대료 상한제(rent control), 강제퇴거 유예 조치 등이 있으며, 이는 주택 시장 관리보다는 사회적 안전망 구축을 주요 목표로 한다.

미국 언론은 이와 같은 주거 정책을 보도할 때, 정치적 이념 대립보다는 정책의 실효성과 사회적 영향에 초점을 맞추는 경향을 보인다. 예컨대, 2020년 코로나19 팬데믹 시기 연방 정부가 시행한 퇴거 유예(Eviction Moratorium) 조치에 대한 언론 보도를 보면, 뉴욕타임스를 비롯한 다수 매체는 해당 조치가 수백만 가구의 퇴거를 방지하며 취약계층을 보호하는 역할을 했다는 점을 강조했다. 반면, 월스트리트저널은 동일한 정책에 대해 소규모 임대업자들이 월세 수입을 얻지 못해 경제적 어려움을 겪고 있다는 점에 주목하며, 정책의 부작용을 조명했다. 이처럼 미국 언론은 정치적 성향보다는 매체의 특성에 따라 다양한 이해관계를 균형 있게 보도함으로써 독자가 정책을 다각도로 이해할 수 있도록 정보를 제공하는 행태를 보인다.

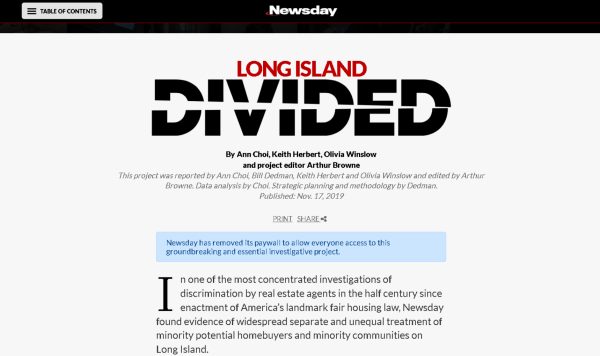

미국 언론은 또한 주택 관련 이슈에 대해 탐사보도(investigative reporting)를 활발히 수행하고 있다. 대표적인 사례로는 뉴욕 롱아일랜드 지역 언론인 뉴스데이(Newsday)가 2019년에 발표한 ‘Long Island Divided’ 시리즈가 있다. 해당 보도는 3년에 걸친 잠입 취재를 통해, 100여 명의 지역 공인중개사들이 인종에 따라 부동산 매물 정보를 차별적으로 제공하고 있다는 사실을 폭로했다. 백인 고객들에게 보여주는 매물을 흑인, 라틴계, 아시아계 고객에게는 공개하지 않는 현장을 기록해 시리즈 기사로 보도한 것이다. 해당 보도는 뉴욕주 당국의 부동산 업계 전수조사로 이어졌고, 일부 중개업자들에게 면허 정지 등 실질적인 제재가 가해지는 결과로 이어졌다. 또한 이 보도는 미국 부동산 중개산업에 아직까지 만연한 인종 차별 문제를 공론화하는 데 중요한 계기를 제공했다.

이러한 사례는 미국 언론이 부동산 시장 동향이나 정책 전달을 넘어, 구조적 불평등을 고발하고 사회 정의 실현에 기여하는, 언론 본연의 역할을 적극적으로 수행하고 있음을 보여준다.

보도 독립성과 광고 의존 문제

1) 한국 언론의 구조적 한계: 광고 의존과 편향

한국 언론의 부동산 보도는 언론사의 상업적 이해관계와 밀접하게 연결돼 있다는 비판이 지속적으로 제기되고 있다. 특히 부동산 광고 수익에 대한 의존도가 높은 언론사일수록 정부의 규제 정책에 비판적인 논조를 유지하고, 건설업계 및 기존 자산 보유자의 입장을 대변하는 경향이 강하게 나타난다.

한국 언론에서는 기사와 광고의 분리 원칙이 훼손되는 사례도 빈번히 발생하고 있다. 일부 신문사는 1면에 부동산 분양 광고를 연속적으로 게재하거나, 심지어 광고를 기사 형식으로 포장한 ‘기사형 광고’를 지면에 노출하는 방식으로 독자를 혼란에 빠뜨리는 편집 관행을 유지하고 있다. 이러한 기사형 광고의 확산은 언론에 대한 대중의 불신을 더욱 심화시키는 주요 요인으로 작용한다. 김진환(2021)은 한국언론진흥재단 세미나에서 “광고와 보도의 경계가 모호할 경우, 독자는 언론 기사를 광고로 간주하게 되며 이는 언론 신뢰도 회복에 큰 걸림돌이 된다”고 지적한 바 있다.

요약하면, 한국 언론의 부동산 보도 생태계는 광고 중심의 수익 구조, 취재원 편향, 편집 윤리 미비 등 여러 구조적 한계를 내포하고 있다. 이러한 조건에서는 언론이 공정하고 일관된 기준으로 부동산 보도를 수행하기 어렵고, 결과적으로 독자는 언론의 보도 의도를 의심하게 되는 악순환이 지속된다. 이는 장기적으로 언론 전반의 신뢰도 저하로 이어질 수 있는 심각한 구조적 문제로 평가된다.

2) 미국 언론의 독립성과 공공성

미국 언론은 상대적으로 편집의 독립성이 유지되는 구조를 갖추고 있는데, 이는 수익 구조 다변화와 엄격한 언론 윤리 원칙이 제도화돼 있는 데에서 기인한다. 디지털 환경의 확산에 따라 주요 언론사는 광고 수익 중심의 모델에서 구독 수익 기반 모델로 전환을 추진해왔다. 예컨대 뉴욕타임스는 2023년 기준 전체 매출 중 광고 비중이 약 19.5%에 불과하며, 대부분의 수익은 유료 구독과 브랜드 사업 등에서 발생한다. 월스트리트저널(WSJ) 또한 광고 수익 비중은 명확히 공개되지 않았으나, 유료 구독 모델을 중심으로 한 수익 구조를 유지하고 있는 것으로 전해진다.

편집권 자율성은 미국 언론 내부 문화에서도 중요한 요소로 자리 잡고 있다. 상업 언론이라 할지라도 편집국의 인사와 보도 결정은 광고 부서 또는 마케팅 조직의 간섭 없이 운영되며, 이는 미국기자협회(SPJ)의 윤리 강령과 다양한 언론 재단의 가이드라인에 의해 지속적으로 강화되는 추세다. 언론사들의 회비로 운영되는 AP통신이 2021년 광고성 기사를 게재한 이후 내부 및 외부의 비판에 따라 해당 기사를 철회하는 조치를 취했으며, 이는 언론 내부에서 편집 독립성에 대한 자정 기능이 실질적으로 작동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

미국 사회는 또한 공공성을 중시하는 언론 보도에 대해 제도적, 사회적 지원을 제공하는 환경을 갖추고 있다. 퓰리처상과 같은 저널리즘 분야의 권위 있는 상이 공익성 높은 보도에 명예를 부여하며, 프로퍼블리카(ProPublica), 센터포인베스티게이티브리포팅(CIR), 텍사스 트리뷴(The Texas Tribune)과 같은 비영리 탐사보도 매체들이 다양한 단체의 기부에 힘입어 공공 저널리즘을 실천하고 있다. 이들 기관은 포드재단, 나이트재단, 아놀드재단 등의 재단 후원과 시민들의 소액 기부, 무(無)조건부 기업 후원, 공개 포럼 및 강연 수익 등을 통해 안정적인 수익 기반을 마련하고 있다. 일례로 프로퍼블리카는 3만4000명 이상의 소액 기부자로부터 전체 수입의 약 17%를 조달하고 있다.

종합하자면, 미국 언론은 시장 기반 논리, 언론 윤리, 사회적 공공성이라는 세 가지 축이 비교적 균형 있게 작동하는 환경 속에서 운영되고 있다. 물론 미국 역시 광고주 영향력이나 자본 소유 구조로부터 완전히 자유롭지는 않지만, 제도적 및 문화적 견제 장치가 비교적 잘 마련되어 있다는 점에서 한국 언론에 주는 시사점이 크다.

정책적 시사점 및 한국 언론 개선 방안

한국 언론이 부동산 보도의 신뢰성과 공공성을 회복하기 위해서는 구조적이고 지속 가능한 개혁이 필수적이다. 첫째, 수익 구조의 다변화와 편집권의 독립성 강화가 출발점이 돼야 한다. 현재 다수의 한국 언론사는 광고 수익, 특히 부동산 광고에 지나치게 의존하고 있으며, 이는 보도의 자율성과 공정성을 훼손하는 구조적 한계로 작용하고 있다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 디지털 유료 구독 모델을 적극적으로 도입해 충성 독자층을 확보하고, 양질의 콘텐츠 생산을 통해 독자의 지불 의사를 유도해야 한다.

다만 이는 단기간 내 성과 도출이 어려운 과제이므로, 과도기적으로는 언론진흥재단 등 공공 성격의 기금이나 이해관계로부터 자유로운 민간의 기부금 등을 활용해 탐사보도, 데이터저널리즘과 같은 공익성 높은 콘텐츠에 대한 재정적 지원을 확대하고, 그 성과를 투명하게 공개하는 방식의 정책적 지원이 병행될 필요가 있다. 동시에 기사형 광고에는 광고라는 문구를 명확히 표기하도록 의무화하고, 이를 감시하는 독립적 모니터링 체계를 마련함으로써 편집 콘텐츠와 광고의 영역이 무너지는 것을 막아야 한다. 이러한 제도적 정비는 언론사의 자정 노력을 뒷받침하고 장기적으로는 독자의 신뢰 회복에 기여할 수 있다.

둘째, 보도 방식의 개선과 기자 전문성 제고가 시급하다. 현재 한국 언론의 부동산 보도는 단기 시세 중심의 속보성 보도가 중심을 이루고 있으며, 이는 독자에게 실질적인 정보보다 불확실성과 불안감만 전달할 우려가 있다. 부동산은 국민 자산 형성과 주거 생활에 직결되는 핵심 이슈이므로, 단기적 가격 등락보다 장기적 시장 흐름과 정책 맥락을 분석하고 전달하는 기획보도가 강화되어야 한다. 이를 위해 각 언론사는 부동산 전문 기자를 체계적으로 양성하고, 데이터저널리즘 기법을 활용해 시세 추이, 정책 변화 시나리오 등을 시각화함으로써 정보 전달력을 제고해야 한다. 언론진흥재단이나 기자협회 등을 통해 기자 역량 강화를 위한 교육을 적극적으로 제공하는 것도 필요하다.

취재원 구성의 다양성 확보 역시 중요하다. 부동산 중개업자나 업계 전문가뿐만 아니라, 실수요자인 주택 구매자, 세입자, 시민단체, 학계 인사 등 다양한 목소리를 균형 있게 보도에 반영함으로써 공정성과 객관성을 확보해야 한다. 이를 위해서는 일선 기자들이 오랜 기간 이어져온 천편일률적인 기사 형식을 벗어나 다양한 형태의 기사를 시도할 수 있도록 데스크들의 인식을 개선하는 것이 무엇보다 중요하다.

셋째, 공공성 회복과 책임 저널리즘의 실현이 요구된다. 부동산 이슈는 국민 주거 복지, 세대 간 격차, 지역 간 불균형 등 구조적 문제의 근본적 원인 중 하나다. 따라서 언론은 취약계층의 주거권 보장, 지방 빈집, 시니어 주거, 청년 주거 사다리 등 사회 구조적 쟁점을 심층적으로 조명해야 한다. 미국 언론이 밀레니얼 세대의 주거난이나 인종 간 주택 격차를 탐사보도 방식으로 조명한 사례처럼, 한국 언론도 ‘집값 상승 이면의 사회적 고통’에 주목하는 기획 보도를 확대할 필요가 있다. 나아가 기획부동산, 내부정보를 이용한 투기 등 시장의 구조적 불공정 행위에 대한 지속적인 고발 보도를 강화해야 하며, 이를 위한 탐사보도 펀드 조성과 언론인 역량 강화 프로그램도 제도적으로 뒷받침될 필요가 있다.

넷째, 편집권의 독립성과 언론 윤리 준칙의 강화가 병행되어야 한다. 언론사는 편집권 독립 선언을 공식화하고, 편집국 인사가 광고 영업이나 경영 부문에 관여하지 않도록 내부 규정을 명문화해야 한다. 언론 관련 단체의 윤리강령에 “부동산 등 특정 산업의 광고 압력이 편집 결정에 영향을 미치지 않는다”는 조항을 명시하고, 언론사 구성원이 이를 철저히 숙지하고 실천할 수 있도록 교육할 필요가 있다. 또한 광고주로부터 부당한 청탁이나 압력이 들어왔을 때 이를 내부적으로 보고할 수 있는 고충처리 제도도 검토될 수 있다.

정부 차원에서는 공공기관의 광고 및 언론 지원 사업 집행 시 언론사의 신뢰도 평가 결과를 반영하는 방안이 고려될 수 있다. 예컨대 한국언론진흥재단의 언론 신뢰도 평가에서 낮은 점수를 받은 매체에는 공공기관의 광고나 지원을 일부 제한하는 방식의 인센티브 및 패널티 제도를 적용함으로써, 언론사 스스로 자정 노력을 기울이도록 유도할 수 있다.

이상의 개선 과제들은 단기간 내에 실현되기 어렵지만, 미국 언론의 사례에서 확인되듯 불가능한 것은 아니며, 이는 궁극적으로 언론사의 지속 가능한 생존 전략이 될 수 있다. 급변하는 디지털 미디어 환경 속에서 광고주가 아닌 독자의 신뢰에 기반한 언론만이 경쟁력을 가질 수 있을 것이다.

결론

본 보고서는 한국과 미국 언론의 부동산 보도 행태를 다각도로 비교·분석함으로써 언론 생태계의 구조적 차이가 취재 관행과 대중의 언론 신뢰도에 어떠한 영향을 미치는지를 고찰했다. 분석 결과, 한국 언론은 단기 시세 중심의 속보 위주 보도, 광고주 이해관계에 따른 편향된 논조, 정파적 대립 구도로 인한 균형성 결여 등으로 인해 언론 본연의 공적 기능을 충분히 수행하지 못하고 있으며, 이로 인해 대중의 신뢰 저하라는 구조적 문제를 안고 있음이 확인됐다.

반면, 미국 언론은 디지털 구독 기반의 비즈니스 모델 전환, 편집권의 독립성을 중시하는 조직 문화, 공익보도 및 탐사보도에 대한 사회적 인식과 제도적 지원을 바탕으로 상대적으로 높은 언론의 자율성과 신뢰 기반을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 물론 미국 언론 역시 상업적 압력과 자본 소유 구조로부터 완전히 자유롭지는 않지만, 편집의 독립성과 사회적 책무에 대한 자정 시스템이 일정 부분 작동하고 있다는 점에서 한국 언론과의 구조적 차이가 존재한다.

이러한 비교 분석은 한국 언론이 향후 신뢰 회복과 공공성 제고를 위한 실질적 변화를 모색하는 데 있어 중요한 시사점을 제공한다. 특히 부동산과 같이 국민의 자산 형성과 주거 안정에 직결되는 이슈의 경우, 언론의 객관성, 정확성, 공익성이 더욱 강하게 요구된다. 언론은 단순히 정보를 전달하는 역할을 넘어, 국민이 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 다양한 시각과 심층 분석을 제공해야 하며, 이는 언론이 수행해야 할 핵심 기능 중 하나이다.

본 보고서의 분석 결과를 바탕으로 한국 언론이 상업적 이해관계와 정치적 편향으로부터 탈피하고, 독립성과 공공성 회복을 위한 구조적 개혁을 실천할 필요가 있다는 결론에 이르렀다. 정부나 지역사회도 언론의 건전한 개혁을 위해 아낌없는 지원을 해야 한다. 부동산을 포함한 대한민국 언론의 신뢰도가 높아진다면 우리 사회의 건전한 여론 형성에 기여하는 토대가 될 것이다.

참고문헌

- 이완수, 배정근 (2013). “국내 경제저널리즘의 현황과 품질제고 방안 연구.”

- NFHA (2019). “Fair Housing Solutions: Overcoming Real Estate Sales Discrimination.”

- Newsday (2019). “Long Island Divided.”

- 도시공간정책포럼 (2020). “주요 일간지들의 부동산 광고 현황 분석 결과.”

- 한국언론진흥재단 (2021). “부동산 보도 현황과 개선방안 연구.”

- The New York Times (2021). “Eviction Moratorium Lifted. Now What?”

- WSJ (2021). “Eviction Moratorium’s Renewal Squeezes Small Landlords.”

- 한국언론진흥재단 (2022). “언론수용자 조사 보고서.”

- 한국언론진흥재단 (2022~2024). “신문산업 실태조사.”

- Reuters Institute (2022~2024). “Digital News Report – South Korea & United States.”

- Gallup (2024). “Americans Trust in Media Remains at Trend Low.”

- WSJ (2023). “A Tale of Two Housing Markets: Prices Fall in the West While the East Booms.”

- American Press Institute (2023). “Which Gen Z and Millennials pay for or donate to news?”

- The New York Times (2024). “Home Prices Stay High, but Market Cools With Rising Rates.”

- AP (2025). “Why this California family can’t buy a home despite earning $270K.”