- 한국과 미국의 사과 보도 비교 머니투데이 박종진 연수기관: 미국 노스캐롤라이나대

1. 연구목적 및 배경

대한민국은 한편으로 ‘사과(apology) 공화국’이다. 기업과 정부 차원 등에서 위기는 수시로 발생하고 사과 전략이 적극 요구된다. 조직 내에서는 위기 사건의 잘잘못이 가려지기 전에 먼저 누군가 스스로 과오를 시인하는 걸 선호하고 대중 또한 잘못을 인정하고 고개를 숙이는 메시지, 즉 사과 여부에 관심을 두는 경향을 보인다.

연예인의 사건 사고부터 이태원 참사 등 사회적 재난, 기업 CEO와 대통령의 책임에 이르기까지 매일 수많은 사과 요구가 빗발친다. 사과했어도 수용되지 못하는 경우도 많다. 사과의 과잉이지만 동시에 사과의 부재다. ‘적절한 사과’가 무엇이냐를 놓고 고도의 전략이 필요해졌다. 사과를 어떻게 해야 좋을지 세세히 조언하는 ‘사과 디자이너'(Apology Designer)란 용어가 등장하고 위기를 기회로 바꾸는 ‘공개 사과의 기술’1)이 중요한 시대가 됐다.

사과는 갈등과 위기를 해소하는 가장 강력한 도구다. 하지만 적절한 사과 자체가 어렵고 실수와 위기를 시스템 개선의 기회로 삼는 것은 더욱 어려워지는 것처럼 보인다. 위기가 발생했을 때 신속하게 해명할 것은 해명하고 사과할 것은 사과하는 것이 위기관리의 기본 중 기본이지만2) 최근 포퓰리즘(populism) 현상이 뉴미디어의 발전과 결합하면서 (특히 정치 분야에서) 사과는 더욱 꺼려지는 모양새다. 팩트와 선동이 뒤섞이면서 인정과 반성이라는 사과의 전제조건이 성립할 자리가 위협받는다. 사실관계에 입각하지 않는 무책임한 미디어의 홍수 속에 사과를 통한 갈등 해소 대신 편가르기가 손쉬운 위기 극복의 방법으로 악용된다.

포퓰리즘과 맞물린 극단화 현상 속에 가짜뉴스가 빈틈을 파고든다. 논란이 발생해도 책임 소재를 놓고 팩트가 아닌 정파적 대결이 펼쳐진다. 화해의 출발점인 진정성 있는 사과가 설 공간이 점점 없어지고 있다. 책임자와 피해자, 이해당사자, 대중 모두가 충분한 정보와 교감, 성숙된 토론과 활발한 참여를 통해 용서와 화해, 사회 통합으로 이어지는 ‘사과의 사회학’이 필요하다. 이를 이끌 수 있는 저널리즘의 역할은 더욱 적극적으로 모색돼야 한다.

이번 연수를 통해 문제 해결과 시스템 개선을 위해 적절한 사과가 어떻게 만들어질 수 있는지에 초점을 맞춰 한국과 미국 등의 사과 보도 형태와 내용을 비교 분석하고자 했다. 특히 정치인과 기업 책임자의 사과에 대한 언론 보도를 비교하면서 의미를 발견하고자 했다.

사회의 고도화·복잡화와 언론 미디어 환경의 변화로 사과가 적절해지기 위해서는 사과 주체의 사과 기술뿐 아니라 피해자, 이해당사자, 대중 차원에서 사과가 어떻게 받아들여지는지도 더욱 중요해지고 있다. 이를 위해서는 메시지의 진실성, 공중의 분노 정도, 정서적 신뢰, 도의적 책임 의식 등 감성적 수준의 변수도 적극 탐구돼야 한다. 아울러 진실과 탈진실이 혼재한 현실에서 저널리즘의 역할은 사실의 전달자에서 토론의 조정자, 참여의 매개자로 조정될 필요가 있다.

언론사 입사 이후 이슈팀, 산업부, 금융부, 사회부, 정치부를 두루 거치면서 수많은 사과를 취재했다. 과거 광우병 촛불시위가 대통령의 사과를 이끌어냈지만 지속적인 논란에 시달리는 걸 보면서 많은 의구심이 들었다. 역대 모든 정권에서 발생한 대통령의 사과를 둘러싼 각종 대립을 경험하면서도 ‘적절한 사과는 무엇인가’ ‘사과의 진정성은 어떻게 받아들여지는가’ ‘그 과정에서 저널리즘은 어떤 역할을 해야 하는가’를 고민하게 됐다.

근래 수년간 사과가 호의적으로 받아들여졌던 흥미로운 사례는 윤희숙 전 의원의 의원직 사퇴에 대한 변이었다. 책임을 지겠다는 것, 염치를 보여주겠다는 비교적 단순한 내용이었지만 대중의 반응은 우호적이었고 보도 방향도 대체로 긍정적이었다. 이처럼 다양한 사과 사례를 통해 한국과 미국의 사과를 둘러싼 대응과 반응을 비교 분석하고자 했다. 이를 통해 우리 언론의 사과 보도 관행에서 개선점을 찾고 ‘더 성숙한 사회’를 만드는 데 있어 올바른 저널리즘의 역할을 도출하는 것이 이번 연구의 최종 지향점이었다.

2. 정치(인)의 사과

2024년 한국에서는 총선을 전후해 정치적 양극화가 더 심화됐고 윤석열 전 대통령의 계엄 선포와 탄핵으로 이어지는 일대의 사건이 발생했다. 이 과정에서 대통령의 공식 사과와 관련한 논란은 역시나 지속됐고 정치 세력 간의 대립은 날로 격화됐다. 여당과 야당 모두 상호 간의 끊임없는 사과 요구와 사과 거부를 반복하면서 정치의 문제 해결 기능은 상실돼갔다.

미국 정치 역시 유사한 양상을 보였다. 도널드 트럼프 대통령의 재집권 과정에서 과거의 잘못이나 각종 논란에 사과나 반성은 이뤄지지 않았다. 오히려 잘못을 부인하고 정치적 적대 세력을 공격하는 방식으로 지지층을 결집했다는 비판이 나왔다. 미국 사회의 분열은 더욱 깊어졌고 사과는 지도자의 덕목이 아닌 정치적 위험 요소로 취급되고 있다는 우려가 늘어났다.

정치인의 사과는 단순한 표현이 아닌 정치 리더십의 핵심 요소이며 갈등 해소와 사회 통합을 이끄는 중요한 기제로 작용한다. 미국 정치에서 사과를 전략적 커뮤니케이션 수단으로 활용한 대표적인 인물로는 버락 오바마 전 대통령이 꼽힌다. 주요 정치적 위기와 외교적 국면에서 적절한 사과를 통해 국민과 국제사회의 신뢰를 회복하고 도덕적 리더십을 강화하는 데 주력했다는 평가다.

바마(Varma) 등의 논문3)은 오바마의 사과 담론에서 나타나는 핵심 전략과 리더십 가치를 다음과 같이 정리한다. 첫째 오바마는 공감(empathy)과 책임(accountability), 도덕성(morality)을 사과의 핵심 가치로 삼았다. 그의 사과는 단순한 유감 표명이 아니라 청중과의 정서적 유대를 강화하고, 지도자로서의 도덕적 책임을 강조하는 커뮤니케이션 행위였다는 의미다. 둘째 오바마는 위기 상황에서 신속하고 직접적으로 메시지를 전달하며 문제의 본질을 회피하지 않고 핵심 사안에 대해 명확한 입장을 밝혔다. 셋째 그는 사과를 통해 과거의 실수를 인정하는 동시에 제도적 개선을 약속하고 재발 방지를 다짐함으로써 공공의 신뢰를 회복하는 데 집중했다고 논문은 분석하고 있다.

2009년 크리스마스 항공기 폭탄 테러 미수 사건에 대한 사과는 오바마 리더십의 전형을 보여주는 사례다. 그는 “책임은 전적으로 나에게 있다(buck stops with me)”며 책임을 회피하지 않았고 실수를 인정하고 개선하겠다는 의지를 천명했다. 이러한 발언은 사과를 넘어 위기 이후 시스템 전환의 시작점으로 평가됐다.

국제적 맥락에서도 오바마는 사과를 외교 전략으로 활용했다. 2009년 프랑스 스트라스부르 연설에서 그는 미국의 일방주의를 반성하며 “때때로 오만했다”고 발언했다. 같은 해 카이로 연설에서는 이슬람 세계에 대한 미국의 과거 행보를 비판하면서 상호 존중의 관계 회복을 강조했다. 이와 같은 사과 외교는 미국의 도덕적 리더십을 회복하고 글로벌 파트너십을 재정립하는 전략으로 해석된다.

| 번호 | 사과 대상 | 장소 (날짜) | 주요 내용 (핵심 메시지) |

| 1 | 프랑스/유럽 | 스트라스부르(프랑스, 2009.4.3.) | “미국은 오만함을 보였다” (유럽에 대한 미국의 태도 반성) |

| 2 | 이슬람세계 | Al Arabiya인터뷰 (2009.1.27.) | “우리는 완벽하지 않았다” (미국은 이슬람 세계의 적이 아님을 강조) |

| 3 | 아메리카대륙 | 미주정상회의 (2009.4.17.) | “우리는 가끔 우리의 조건을 강요했다” (미국의 과거 행보 반성) |

| 4 | 세계 각국지도자 | G20 정상회의 (런던, 2009.4.2.) | “미국의 위상이 다소 회복 중이다” (일방주의 대신 협력 강조) |

| 5 | 테러와의 전쟁 관련 | 국립기록관 (2009.5.21.) | “우리는 길을 잘못 들었다“(공포 기반 정책의 문제 지적) |

| 6 | 관타나모 수용소 문제 | 프랑스 (2009.4.3.) | “가치를 희생하는 것“(고문 및 수용소 폐쇄 선언) |

| 7 | 터키 의회 | 앙카라 (2009.4.6.) | “우리 역사 속 어두운 시기들“(과거 인종차별과 원주민 문제 인정) |

| 8 | 아메리카 대륙 정책 | 기고문 (2009.4.16.) | “미국은 이웃과 지속적으로 협력하지 않았다” (미주 지역 경시 반성) |

| 9 | CIA 관련 | CIA 본부 (2009.4.20.) | “우리는 실수를 했을 수도 있다“(고문 프로그램 관련 발언) |

| 10 | 관타나모 문제 재언급 | 국립기록관(2009.5.21.) | “적들을 결집시키는 구호가 되었다” (미국 안보에도 악영향) |

<표> 오바마 대통령이 수행한 10개의 사과들

자료출처: Gardiner 등(2009)의 글 내용을 정리

이와 같은 접근은 미국 국내 보수 진영에서는 강한 반발을 불러일으켰다. 헤리티지 재단의 보고서(2009) ‘버락 오바마의 10개의 사과들(Barack Obama’s Top 10 Apologies)4)‘은 오바마의 사과를 ‘굴욕 외교(humiliation diplomacy)’로 규정하며 미국의 위상을 스스로 약화시키는 행위라고 비판했다. 초강대국 리더로서 부적절한 행보라는 평가다.

그동안 한국에서는 오바마의 사과가 이상적인 리더십의 전형으로 자주 인용됐다. 예컨대 경향신문의 2015년 칼럼 ‘‘대국민 사과’ 부러운 오바마의 화법‘5) 등은 무인기 오폭 사건과 관련해 오바마가 신속하고 진정성 있게 사과함으로써 감정적 비난을 정책적 토론으로 전환한 점에 주목했다. 이는 2014년 세월호 참사 이후 한국 정부가 초기 대응부터 실패해 온갖 논란에 휩싸였던 모습과 극명한 대조를 이루며 사과 리더십의 긍정적 모델로 소개됐다.

3. 기업(인)의 사과: 미국과 한국 사례 비교

기업 위기 상황에서의 사과는 이미지 회복의 수단일 뿐만 아니라 소비자와의 신뢰를 재구축하고 기업의 책임 윤리를 보여주는 중요한 커뮤니케이션 행위다. 미국과 한국에서 기업의 사과 사례를 비교하고 이 과정에서 언론이 수행한 역할과 보도의 특징을 중심으로 살펴보고자 했다.

먼저 한국과 미국을 비교하기 위해 포괄적으로 사례들을 분석한 여러 논문들을 참고했다. 이중 국제 커뮤니케이션 저널에 실린 양정원 등의 2025년 발간된 논문6)은 미국과 한국의 기업 사과 사례 40건씩, 총 80건을 분석해 문화적, 제도적 차이를 구조화했다. 연구에 따르면 미국 기업은 사과 시 사실관계 설명과 구체적 책임 언급, 개선 약속을 포함하는 경향이 강했고 이는 법적 책임을 우려하면서도 도덕적 의무를 중시하는 문화적 맥락과 연관된다. 반면 한국 기업은 책임 회피와 감정적 표현 중심의 사과가 많았으며 형식적인 사과 이후 실질적인 후속 조치가 미흡한 경우가 상당했다.

대표적인 미국 사례는 보잉(Boeing)의 737 Max 추락 사고와 당시 CEO의 대응이다. 2018년과 2019년, 라이언에어와 에티오피아 항공의 737 Max 항공기 연쇄 추락 사고 이후 당시 CEO 데니스 뮐렌버그는 청문회와 대국민 성명을 통해 반복적으로 사과했다. 그는 “실망을 안겨드려 죄송하다”며 유가족과 대중의 분노를 인정했고 항공 안전 향상을 위한 재발 방지 대책을 약속했다. 하지만 이러한 사과는 초기에 기술 결함 은폐 및 책임 회피 시도와 결합되면서 진정성 논란에 휘말리기도 했다. 미국 언론은 이 사과의 시기성과 구체성, 그리고 피해자 중심의 접근이 부족하다는 비판적 시각을 유지했다. CNN, 뉴욕타임스 등은 기업의 ‘후행성 사과’가 오히려 위기 대응 실패를 부각시켰다고 평가했다.

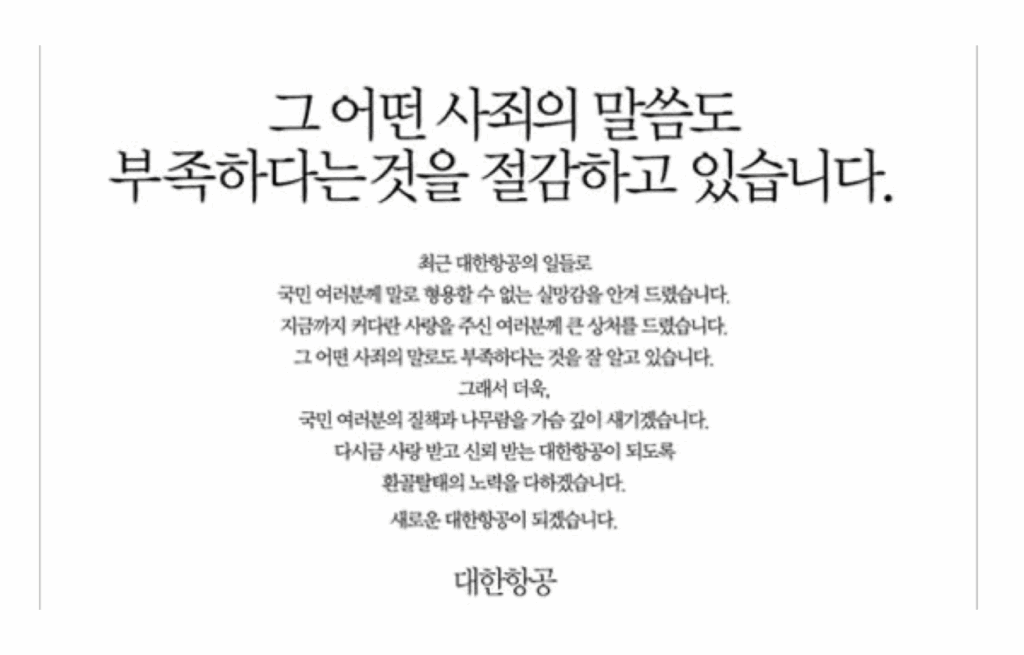

한국의 유사 사례로는 2014년 대한항공의 ‘땅콩회항’ 사건이 있다. 당시 부사장 조현아씨는 항공기 회항 지시 이후 외부 압력과 여론 비판에 직면했고 이후 기자회견을 통해 사과했다. 그러나 사과의 진정성을 의심받았고 대한항공은 조직 차원에서 사과를 형식화하려는 경향을 보여 비판을 받았다. 이후 법적 처벌이 이어졌으며 언론은 총수 일가의 권위주의적 문화와 한국 기업의 사과 시스템 부재를 문제 삼았다. JTBC, 한겨레 등은 당시 보도에서 “사과가 아닌 사면초가”라는 시각으로 국민 여론의 불신을 부각했다.

또 다른 사례로는 SPC 그룹의 산업재해 사건이 있다. 2022년 SPC 계열사 제빵공장에서 노동자가 기계에 끼여 사망한 사건 이후 SPC는 홈페이지를 통해 사과문을 게시했지만 사과 타이밍이 늦었고 내용도 유족 중심이 아닌 기업 위기관리용이라는 비판을 받았다. 더욱이 같은 해 추가 산재 사고가 발생하며 SPC 측의 ‘반복된 위기관리 실패’가 여론의 분노를 키웠다. 언론은 SPC 사과를 ‘문제 은폐형’으로 분류하고 도의적 책임 회피와 PR 중심의 위기 대응을 비판했다. 언론학자 유재웅은 이 사건을 두고 “한국 기업 사과는 사과하지 않기 위한 프레임 설계”라는 점에서, 사과 자체가 방어적 전략으로 기능한다고 지적했다.7)

언론의 역할 측면에서 미국과 한국은 차이를 보였다. 미국 언론은 사과 메시지의 타당성, 구체성, 피해자 중심성 여부를 기준으로 사과를 평가하고 비판하거나 지지하는 분석을 제시했다. 특히 뉴욕타임스, 워싱턴포스트 등 주요 매체는 기업의 반복된 잘못에 대해 강도 높은 문제제기와 함께 제도 개선을 촉구했다. 비판 보도를 넘어 사회적 담론 형성의 장으로 기능하는데 초점을 맞추고 있다.

상대적으로 한국 언론은 사과의 감성적 요소에 집중하는 경향을 보인다는 평가다. 사과 자체의 진정성을 문제 삼기보다 이슈의 정파적 해석에 매몰된다는 지적도 나온다. ‘사과문 평가’가 일회성 기사로 소비되고 지속적인 사후 추적 보도가 부족하다는 점, 피해자 중심 보도보다는 기업의 ‘여론 관리 실패’에 초점이 맞춰진다는 시각도 있다. 이는 기업의 사과가 사회적 신뢰 회복보다는 위기 상황에서 이미지 관리의 도구로 전락하게 되는 데 일정 부분 기여한 측면이 있다.

본 연수의 지도교수인 이수만 UNC 교수가 공저한 논문은 한국과 미국의 기업 사과 커뮤니케이션 차이를 실험적으로 밝힌 성과를 보여준다. 이 연구는 항공사 위기라는 설정 아래, 위기의 원인이 조직 내부 요인인지 외부 요인인지에 따라 대중의 인식과 감정 반응이 어떻게 달라지는지를 분석했다. 특히 기업이 책임을 인정하는 사과(responsibility-oriented apology)가 내재적 위기 상황에서 공중의 분노, 불신, 부정적 인상을 줄이는 데 훨씬 효과적이라는 점을 실증적으로 제시했다. 이는 미국과 한국 모두에서 기업이 위기의 원인을 둘러싼 공중의 인식 구조를 정확히 파악하고 이에 상응하는 커뮤니케이션 전략을 구사해야 함을 시사한다.

해당 연구는 한국적 맥락에서 기업 사과의 사회적 수용 조건을 이해하는 데도 유용한 틀을 제공한다. 한국 기업의 경우 국민 감정과 도의적 책임을 중시하는 특성상, ‘책임 인정형’ 사과가 더욱 효과적으로 작용하는 경향이 있다. 이수만 교수 등(2025)의 연구는 이러한 유형의 사과가 단순한 이미지 회복을 넘어 신뢰 재구축과 사회적 용서의 계기로 작동할 수 있다는 점을 강조한다. 이 연구는 또한 미국 내에서도 법적 위험 회피를 위한 사과가 오히려 진정성을 의심받을 수 있다는 점을 보여주며 한미 양국에서 기업의 사과는 문화적 정서뿐 아니라 위기의 귀인 구조에 따라 정밀하게 설계되어야 함을 역설한다.

이 같은 선행 연구들은 기업 사과의 진정성이 타이밍, 구체성, 책임성, 피해자 중심성이라는 네 가지 요건을 충족할 때 대중적 신뢰를 얻을 수 있다고 본다. 이러한 사과의 요소들은 언론 보도 프레임 안에서 각각 재구성되고 공중의 수용과 평가를 통해 확산하면서 최종적 결과를 형성해간다. 즉 이 과정에서 언론은 단순한 사건 중계자가 아닌 감시자이자 해법 마련의 매개체로서 역할해야 한다.

따라서 사과 보도에서 언론은 피해자 관점, 후속 조치 이행 여부, 그리고 공공의 신뢰 회복이라는 기준에 기반해 보도 가이드라인을 정비할 필요가 있다. 이는 기업뿐 아니라 정치, 사회 전반의 책임성과 윤리 수준을 향상하는데 기여할 것이다. 언론은 위기 국면에서의 사과를 단순 보도의 소재로 소비하기보다 사회적 학습의 계기로 전환하는 역할을 감당해야 한다.

4. 미국 언론의 자기반성적 실천과 저널리즘의 역할

정치인과 기업인의 사과뿐 아니라 언론 조직 자체의 사과도 주목할 만한 현상이다. 미국 주요 언론사들이 과거의 인종차별적 보도에 대해 조직 차원에서 사과한 최신 사례들을 통해 사과가 수행되는 방식과 사회적 신뢰 회복과정에서 어떻게 작동하는지 등을 살펴봤다.

2020년 조지 플로이드 사건을 계기로 미국 사회는 ‘인종 정의’를 요구하는 대규모 사회운동과 함께 언론, 기업, 정치권 등 각 영역에서 과거의 차별과 혐오에 대한 구조적 반성이 진행됐다. 특히 미국의 7개 주요 지역 신문사가 자사 보도의 인종차별적 역사를 되짚고 공개 사과와 조직개혁을 선언한 일련의 사례가 대표적이었다. 여기에 대한 대중들의 반응을 보면서 사회적 화해를 위한 저널리즘의 역할을 검토해봤다.9)

Montgomery Advertiser, Los Angeles Times, Kansas City Star, Baltimore Sun, Philadelphia Inquirer, Seattle Times, Oregonian 등 7개 언론사는 과거 자사 보도에서 반복적으로 드러났던 인종차별적 언어, 시각, 편향적 보도 관행을 조사하고 공개 사과문과 시리즈 기사를 통해 잘못을 인정했다. Lindner 등(2024)은 이 사과들을 단순한 실수 시정이 아니라 다음과 같은 기독교적 ‘화해의 5단계 원칙’을 기준으로 분석했다.10)

<표> 기독교의 ‘성사적 화해’(Sacramental Reconciliation)의 5단계 원칙

| 구 분 | 내 용 |

| 통회 (contrition) | 사과 주체가 진정으로 잘못을 인정하고 반성하는 태도 |

| 고백 (confession) | 잘못된 보도 내역과 맥락을 사과와 함께 공표하는 것 |

| 중재 (mediation) | 보도가 언론사와 지역사회에 끼친 피해를 인정하는 것 |

| 용서 요청 (seeking forgiveness) | 용서를 구함으로써 잘못의 피해자에게 권한을 되돌려준다는 인식을 수반하는 행위 |

| 속죄 행위 (penance) | 언론사가 앞으로 어떻게 더 나아질 것인지 공개적으로 밝히고 이를 위한 자원을 투입하겠다는 약속 |

아울러 ‘성사적 화해’ 원칙에 따라서 각 언론사의 사과 행위에 대해서는 다음 <표>와 같이 평가할 수 있다.

<표> 기독교의 ‘성사적 화해’(Sacramental Reconciliation) 원칙에 따른 평가

| 언론사 | 통회 | 고백 | 중재 | 용서 요청 | 속죄 행위 |

| Montgomery Advertiser | ○ | ○ | ▲ | × | × |

| LA Times | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

| Kansas City Star | ○ | ○ | ▲ | × | ○ |

| Baltimore Sun | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |

| Philadelphia Inquirer | ○ | ▲ | ▲ | × | ○ |

| Seattle Times | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |

| Oregonian | ○ | ○ | ▲ | × | ▲ |

※ ○는 수행, ▲는 일부만 충족, ×는 미수행

Montgomery Advertiser는 가장 이른 시기인 2018년 조지아주 몽고메리의 흑인 린치 역사에 대한 심층 기사를 게재하며 자사의 인종차별 보도 관행을 고백했다. 특히 과거 자사 보도가 흑인 피해자를 범죄자로 전제하고 백인 가해자의 폭력을 사실상 정당화하는 서술을 반복했다는 점을 인정했다. 이 사과는 ‘우리는 틀렸다(We were wrong)’는 명확한 문장으로 시작됐고 피해자 개개인의 이름과 구체적 사례를 재조명하며 통회와 고백의 단계를 진정성 있게 수행했다. 다만 이후의 용서 요청이나 속죄 행위로는 충분히 이어지지 못했다는 평가를 받는다.

Los Angeles Times의 경우 2020년 ‘Our Reckoning with Racism’이라는 주간 특집을 통해 과거의 편향 보도를 조직적으로 조명하고 인종별 보도 경향과 내부 구성원 다양성 문제를 포함한 자기 비판적 점검을 진행했다. 단지 과거 보도를 정리하는 데 그치지 않고 발행인인 Patrick Soon-Shiong이 직접 사과문을 게재하며 향후 인종 다양성과 포용성을 위한 구체적 계획과 자원 투입을 약속한 점은 속죄 행위(penance)를 수행한 대표적 사례로 주목된다.

또한 Kansas City Star는 자사 보도의 역사적 자료를 조사해 지역 흑인 커뮤니티를 어떻게 침묵시키고 왜곡해왔는지를 고백하고 외부 자문단을 구성해 뉴스룸의 구조적 개편까지 단행했다. 이는 중재(mediation)와 조직 개혁으로 이어진 속죄 행위가 현실화된 보기 드문 사례다.

이와 같은 분석을 통해 확인할 수 있는 점은 미국 언론의 자기반성적 사과가 단순히 이미지 쇄신이나 책임 회피성 제스처가 아니라 일정 수준의 윤리적 성찰과 조직적 약속을 동반한 진정성 있는 시도였다는 것이다. 물론 모든 언론사가 5단계 원칙을 완전하게 수행한 것은 아니지만 대부분의 경우 사과의 주요 구성요소를 상당 부분 충족했다. 특히 ‘속죄 행위’에 해당하는 조직 내부 개혁 방안을 공개적으로 제시하고 실천에 옮기려 했다는 점은 주목할 만하다.

흥미로운 건 이러한 사과가 저널리즘의 신뢰 회복을 위한 전략으로 기능했다는 점이다. 언론이 자신의 과오를 인정하고 피해자 공동체와의 관계 회복을 모색하는 과정은 과거 청산을 넘어 공적 신뢰의 재구축이라는 미래지향적 의미를 내포했다. 물론 흑인 커뮤니티를 포함한 피해 당사자들의 반응 역시 단일하지 않았으며 사과의 진정성 여부, 구체적 보상 계획, 언론의 역할 변화 가능성 등을 중심으로 비판적 수용의 태도를 보였다. 이는 사과가 일방적 행위가 아니라 사회적 상호작용의 결과물임을 보여주는 사례라고도 할 수 있다.

이러한 미국 언론의 실천은 한국 언론에도 시사점을 제공한다. 과거 권위주의 정권 시절 권력과 유착, 특정 이슈에 대한 편향적 보도, 사회적 소수자에 대한 구조적 차별 등을 반복해왔음에도 불구하고 언론사 차원의 공식 사과와 반성적 보도는 드문 것이 현실이기 때문이다. 구조적 자기 점검과 조직개혁까지 나아간 경우는 더욱 찾기 힘들다.

또 Lindner 등(2024)의 분석은 사과의 형식뿐 아니라 그에 대한 대중의 반응과 수용 여부를 중요하게 다루었다는 점에서 참고할 만하다. 사과 여부에만 집중하는 게 아니라 대중의 눈높이에서 진정성과 실행 가능성을 평가하는 다층적 분석이 시도되고 있다. 이는 앞으로 한국 언론이 사과의 커뮤니케이션을 설계할 때 고려해야 할 지점이다.

사과란 단지 잘못을 시인하는 언술 행위가 아니라 사회적 관계의 재조정과 공동체 복원의 실천적 장치이며 언론은 그 중심에 설 필요가 있다. 미국 언론의 자기반성적 실천은 사과를 통해 언론의 권위가 무너지는 것이 아니라 오히려 공공성과 신뢰를 회복할 수 있는 계기가 될 수 있음을 시사한다.

5. 결론: 사과의 사회학과 저널리즘의 역할

오늘날 ‘사과’는 단순한 후회의 표현이 아니라 정치·경제·사회 전반의 신뢰 회복과 공동체 치유를 위한 핵심 행위로 기능한다. 하지만 정치인의 사과는 정파적 대결 구도 속에서 진정성보다 전략성이 강조되면서 사과의 윤리적 가치가 점차 퇴색되고 있다. 한미 양국에서 대통령을 둘러싼 각종 논란은 사과의 부재 속에 사회적 분열과 갈등을 심화시켰다. 여전히 오바마 전 대통령의 사과 리더십은 참고할 만하다. 공감과 책임, 제도 개선의 의지를 통해 신뢰와 도덕적 권위를 회복하는 전략으로 기능했다.

기업의 사과에서는 미국의 경우 법적 위험에도 불구하고 구체적 사실관계, 피해자 중심 접근, 제도 개선 약속이 포함된 사과가 부각됐다. 상대적으로 한국 기업은 감성적 사과와 책임 회피적 언급이 반복되며 진정성을 의심받는 경향이 강했다. 특히 SPC 사태나 대한항공 ‘땅콩회항’ 사례는 위기 초기의 대응 실패가 이후 더 큰 불신으로 이어진 전형적 예로 꼽힌다. 언론 보도에서는 미국 언론은 사과의 적절성과 실행 가능성을 집중 분석한 데 비해 한국 언론은 기업의 행태를 비판하는 단발성 보도에 그치는 한계를 보였다.

미국 언론사들의 자기반성적 사과도 시사점이 컸다. 과거 인종차별적 보도에 대한 구조적 반성, 조직 내부 개혁, 그리고 피해자 공동체와의 관계 회복을 모색하는 이들의 사과는 단순한 실수 정정이 아니라 윤리적 저널리즘을 향한 실천으로 평가된다. 특히 ‘성사적 화해’(sacramental reconciliation)의 5단계 모델을 통해 언론사의 사과를 구조화한 시도는, 사과를 행위가 아닌 ‘과정’으로 이해하는 데 중요한 통찰을 제공했다. 이 과정에서 저널리즘은 보도 주체인 동시에 사회적 성찰과 치유의 촉진자로 기능할 수 있다.

사과가 단순한 통치 기술이나 PR 전략이 아니라 책임 윤리와 공공 신뢰 회복을 위한 문화적 장치로 정착되기 위해, 궁극적으로 사회의 화해와 통합을 위해 언론은 다음과 같은 역할을 모색해볼 필요가 있다.

첫째 정치인과 기업인의 사과를 일회성 해프닝이나 개인 감정의 표현으로 소비하지 않고 구조적 문제를 담아내는 공적 담론으로 전환하는 역할을 해야 한다. 사과의 배경과 맥락, 그 사회적 의미를 입체적으로 조명함으로써 갈등을 치유하고 공동체 회복을 유도하는 프레임 전환자로서의 기능이다.

둘째 사과가 진정성을 갖추었는지, 책임을 명확히 인정했는지, 피해자 중심의 접근을 취했는지, 후속 조치가 실제로 이행되고 있는지를 기준으로 분석하고 설명하는 비판적 해설자가 돼야 한다. 대중이 사과의 질을 판단할 수 있도록 객관적이고 통찰력 있는 기준을 제시하는 것이 중요하다.

셋째 언론 스스로 저지른 오보, 편향, 침묵의 기록에 대해서도 책임지는 태도를 고민해야 한다. 이는 저널리즘의 공공성과 신뢰를 회복하는 데 결정적 조건이 될 수 있다.

사과는 관계를 복원하는 언어이고 저널리즘은 그 복원의 과정을 설계하는 사회적 조정자다. 한국 언론은 이제 사과를 하니 마느니 하는 수준을 넘어 사과의 적절성에서부터 후속 조치까지 이어지는 ‘과정으로서의 사과’에 집중하고 그 효과를 공론의 장에서 극대화하는 역할로 진화해야 한다. 이것이 위기 사회를 건너는 저널리즘의 역할이며 한국 사회의 회복탄력성을 높이는 주요한 토대가 될 것이다.

참고문헌

- 김현준·서정민. 2017. 「포퓰리즘 정치 개념 고찰: 문화적 접근의 관점에서」. 『한국정치학회보』 2017 가을.

- 도묘연. 2022. 「정치적·경제적·사회적 특성, 미디어 이용, 포퓰리즘 성향의 영향구조」. 『한국정당학회보』 21(1).

- 에드윈 L. 바티스텔라 저. 김상현 역. 2016. 『공개 사과의 기술』. 문예출판사.

- 유재웅. 2021. 『위기 사회 대한민국, 생생한 사례 연구』. 커뮤니케이션북스.

- 손제민. “‘대국민 사과’ 부러운 오바마의 화법”. 《경향신문》, 2015,4.24. https://www.khan.co.kr/article/201504242216145

- 송정민·김범수·이병재. 2023. 「탈진실 현상의 원인은 무엇인가? 생산, 유통, 소비구조를 중심으로」. 『한국정치연구』 32(2).

- Chung, S., & Lee, S. (2021). Crisis management and corporate apology: The effects of causal attribution and apology type on publics’ cognitive and affective responses. International Journal of Business Communication, 58(1), 125-144.

- Gardiner, N., & Roach, M. L. 2009. Barack Obama’s top 10 apologies: How the President has humiliated a superpower. The Heritage Foundation, 2(06).

- Lindner, Anna E., Michael Fuhlhage, Keena Shante Neal, and Kirby Phillips, (2024), Reaching for reconciliation: Reader responses to seven newspapers’ apologies for histories of racist coverage, Journalism Research, 7(1), 4-30.

- Varma, S. B., Paramasivam, S., & Nimehchisalem, V. 2020. Strategies and leadership values in Obama’s apology discourse. Open Linguistics, 6(1), 463-481.

- Yang, J., & Chuenterawong, P. 2025. Rethinking Crisis Response: Cross-Cultural Insights From Comparing American and Korean Corporate Apologies. International Journal of Communication, 19, 23.

- 1 책 제목으로도 알려졌다. 에드윈 L. 바티스텔라 저. 김상현 역. 2016. 『공개 사과의 기술』. 문예출판사.

- 2 유재웅. 2021. 『위기 사회 대한민국, 생생한 사례 연구』. 커뮤니케이션북스.

- 3 Varma, S. B., Paramasivam, S., & Nimehchisalem, V. 2020. Strategies and leadership values in Obama’s apology discourse. Open Linguistics, 6(1), 463-481.

- 4 Gardiner, N., & Roach, M. L. 2009. Barack Obama’s top 10 apologies: How the President has humiliated a superpower. The Heritage Foundation, 2(06).

- 5 손제민. "‘대국민 사과’ 부러운 오바마의 화법". 《경향신문》, 2015,4.24. https://www.khan.co.kr/article/201504242216145

- 6 Yang, J., & Chuenterawong, P. 2025. Rethinking Crisis Response: Cross-Cultural Insights From Comparing American and Korean Corporate Apologies. International Journal of Communication, 19, 23.

- 7 유재웅. 2021. 『위기 사회 대한민국, 생생한 사례 연구』. 커뮤니케이션북스.

- 8 Chung, S., & Lee, S. (2021). Crisis management and corporate apology: The effects of causal attribution and apology type on publics’ cognitive and affective responses. International Journal of Business Communication, 58(1), 125-144.

- 9 다음의 논문을 주로 참조해 정리했다. Lindner, Anna E., Michael Fuhlhage, Keena Shante Neal, and Kirby Phillips, (2024), Reaching for reconciliation: Reader responses to seven newspapers’ apologies for histories of racist coverage, Journalism Research, 7(1), 4-30.

- 10 논문은 자신을 기독교인이라고 밝히는 미국인의 수가 1972년 90%에서 2021년 63%로 크게 감소했지만 기독교는 여전히 강력한 사회적 영향력을 행사하고 있다는데 주목하며 ‘성서적 화해’ 모델로 미국 국민에게 이뤄진 사과를 평가하는데 적합하다고 판단했다.