미국의 수도는 누가 뭐래도 2개다. 정치 외교 군사의 수도 워싱턴DC가 있다면 문화와 경제의 수도 뉴욕이 있다.

뉴욕에 사는 것은 미국에서도 일종의 특권을 누리는 것이다. 미국 영화와 TV드라마 등을 가만히 보면 한 80%는 뉴욕 이야기인 것 같다. 서울에서 볼 때는 몰랐는데, 이 동네에 살면서 보니 정말 너무나 많은 곳에(!) 뉴욕이 등장한다. 음악과 미술 요리 등 문화를 사랑하는 분들이라면 여기만한 곳이 세상에 별로 없다. 매년 수백만의 세계인들이 단지 이 도시의 거리를 걸어보기 위해 비행기를 타고 몰려든다. 그런 도시에서 1년을 보낸다는 것은 정말 매력적인 일이다.

뉴욕에 사는 것은 그런데, 비싸다. 좀 살만한 동네 원 베드룸 아파트 값이 3천달러가 넘는데, 그나마 차는 사설 주차장에 월 주차료 5백불 정도를 따로 내고 세워야 한다.

아이들 학교도 문제다. 프라이빗 스쿨이 좋은 줄은 알지만, 애 하나 1년 보내는데 3만불이나 한다. 과연 맨하탄 안 어디에서 믿을만한 퍼블릭 스쿨에 아이들을 보낼 것인가? 미국사람들을 만나 물어봐도 마땅한 대답을 들을 수 없었다. 오히려 미국사람들이 묻는다. “애들을 키우면서 왜 맨하탄에 사는데?”

미국사람들은 일단 브루클린으로 많이들 나간다. 맨하탄 비슷한 생활을 보다 싼값에 즐길 수 있단다. 돈이 더 많고 아이들이 딸려 있다면 맨하탄 동쪽 롱아일랜드로, 북쪽의 업스테이트 뉴욕으로 나간다. 롱아일랜드는 대서양 바닷가 휴양지인 햄튼(Hampton), 몬턱(Montauk) 등으로 가는 길목이라 좋은 동네가 많다. 업스테이트 뉴욕(Upstate New York)으로 올라가면서도 부촌이 많은데, 대표적인 곳으로 웨스트체스터(West Chester)를 꼽을 수 있다. 그러면 한국사람들은? 대개 허드슨 강을 서쪽으로 건너 뉴저지로 간다. 여러가지로 여건도 좋고 살기도 편하기 때문이다.

|

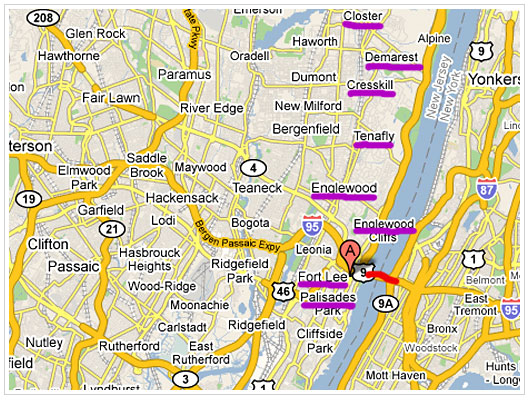

화면을 사선으로 가로지르는 물이 허드슨강이다. `9A`라고 표시된 남북방향의 길(서울의 올림픽대로를 생각하면 된다) 오른편이 맨하탄이다. 뉴저지로 건너가는 길은 두 개다. 하나는 지도 아랫쪽 파란색 표시된 길(I-495)인 링컨 터널, 또다른 하나는 화면 중앙 우측 빨간색 표시된 길(I-95)인 조지 워싱턴 브릿지(일명 `조다리`)이다. 링컨 터널은 맨하탄의 미드타운(40-50번 스트리트 일대)과 뉴저지 동안을 직접 이어준다. 좋긴 한데, 맨하탄 들어가는 길은 상습정체에 시달리기 일쑤다. 링컨터널의 뉴저지쪽은 맨하탄 파노라마가 한눈에 들어오므로 강변 아파트가 많다. 맨하탄쪽에 사무실이 있는 금융-법률업계 종사자들이 많이 산다. 조지 워싱턴 브릿지는 할렘지역인 178번가와 뉴저지 북부를 이어준다. 다리 동쪽은 맨하탄의 지하철-버스망과 직접 연결되어 있다. 원래 178번스트리트라면 할렘이라 밤길 걷기 무서운 동네였지만, 2000년대들어 맨하탄 치안이 좋아진 덕분에 지금은 밤에도 두려움없이 이곳 버스와 지하철을 이용할 수 있다.

아이가 딸린 한국 연수생들이 관심을 가질 만한 곳은 `조다리` 건너편의 북 뉴저지이다. 이 일대는 `버겐 카운티`이다. `카운티(county)`는 한국인에게는 다소 생소한 행정구역 개념인데, 대략 우리의 광역시를 생각하면 된다. 버겐 카운티에는 포트리(Fort Lee), 팰리사이드 파크(Palisades Park, 한국인들은 `팰팍`으로 약칭), 레오니아(Leonia), 잉글우드 클리프스, 잉글우드, 테나플라이(Tenafly), 크레스킬(Cresskill), 데마레스트(Demarest), 클로스터(Closter)등의 타운이 있다. 이들 타운들은 `조다리`를 건넌 뒤 강변을 따라 북쪽으로 늘어서 있다. 이 일대는 맨하탄 접근성이 좋기 때문에 `Garden State`라는 닉네임을 지닌 뉴저지 안에서도 살고자 하는 사람이 많다. 반면 공항이 있는 뉴악(Newark) 등의 지역은 뉴욕의 배후산업지대로서 주거지역으로는 별로 추천되지 않는 곳이다.

참고로 잠깐, `뉴저지에서 산다는 것`에 대해 덧붙이고자 한다. 뉴저지는 `가든 스테이트`라는 별칭때문에 고급 교외 주거지라는 느낌을 주기도 하지만

조다리 건너 뉴저지에 닿으면 바로 포트 리인데, 이곳은 서울에서도 유명한 한인 밀집지역이다. 뉴욕 출장 갔다가 특파원이나 주재원 손에 이끌려 이곳에 와서 술 한잔 해보신 분들도 많을 것이다. North Bergen 지역에서도 맨하탄과 가장 가까운 곳인데, 아파트뿐 아니라 살 만한 단독주택도 많아 한국인들이 많이 찾는다. 팰리사이드 파크 역시 같은 생활권에 속하는 타운인데, 미국 동부지역 최대라 해도 좋을 한인상가가 형성되어 있다. 따라서, 이곳에도 한국사람이 많이 모여 산다.

영어가 심히 불편한 것이 아니라면, 아이들의 영어습득을 위해 한인밀집지역을 조금 피하고 싶어하는 것이 또한 연수생들의 심리다. 그러면 포트리-팰팍보다 북쪽으로 올라가면 된다. 레오니아는 `팰팍`에서 차로 5분 거리로, 팰팍보다 덜 서울같다. 잉글우드 클리프스는 부촌으로 꼽히며, LG와 CNBC등 회사들도 이곳에 자리잡고 있다. 잉글우드는 노스 버겐 지역에서 상업구역으로 유명한 곳이다. 전형적인 미국 타운 상점가가 발달해 있는데, 요즘은 한국인 점포들도 점차 늘어가고 있다. 한국식 대형수퍼마켓인 `한아름마트`의 매장도 있다. 대신 학군은 테나플라이에 못미친다.

|

테나플라이는 한국 공관원과 주재원들이 많이 사는 것으로 이름높은 곳이며, 결과적으로 내가 와서 살고 있는 곳이기도 하다. 테나플라이는 미국 역사 초기 네덜란드계 정착민들이 만든 타운이다. 조지 워싱턴이 독립군을 이끌고 퇴각했던 길이 역사유적으로 남아있으니까, 꽤 오래된 동네라고 할 수 있다. 지금은 유태인이 눈에 띄게 많다. 유태인과 한국인이 많은 동네이니 당연히 교육열이 높고 학군도 좋은 것으로 유명하다. 나름 소문이 나 있어서 그런지, 독일 프랑스 이스라엘 브라질 등 다른 나라에서 뉴욕에 일하러 온 전문직 종사자들도 많이 살고 있다. Tenafly Highschool은 공립학교 중에서도 공부 잘하는 것으로 소문난 곳이고, 초등학교와 중학교도 평가가 좋다.

사이트를 하나 메모하여 두시라.

`Great Schools.net` (http://www.greatschools.net/)이다. 이 사이트에 들어가서 검색해보면 각 학교들의 학력수준, 학생인구(인종)분포 등을 알 수 있으므로 살 집을 정할 때 굉장히 도움이 된다. 나의 경우, 부동산 사이트를 들여다보고 집을 점찍었다가, 근처 학교들을 그레이트 스쿨스 닷넷에서 검색해 본 뒤 포기한 경우가 많았다. 집은 싼값에 멀쩡해 보여도 학생 가운데 흑인-히스패닉 인구비율이 절반을 넘는다든지 아시아계가 절반 가까이 된다든지, 주(state

) 단위로 일제히 치르는 학생 학력평가 평균점수가 10점 만점에 3점도 안된다든지 하는 경우가 꽤 있었기 때문이다. 테나플라이 위로 있는 크레스킬, 데마레스트, 클로스터 등은 모두 분위기가 테나플라이와 비슷하다. 클로스터는 포트리-팰팍과는 분위기가 좀 다르고 규모도 작지만, 학원 미용실 식당 등 여러가지 한국인업소들이 모여 테나플라이 일대 한인들의 생활 수요를 충족시켜 주고 있다.

거리는 포트리-팰팍 한인촌에서 테나플라이까지가 승용차로 20분 정도 된다. 테나플라이에서 클로스터까지는 승용차로 15분 정도다. 고만고만한 타운들 가운데 테나플라이가 가장 편한 점이라면, 맨하탄 들어가는 버스가 많다는 점이다. 보다 북쪽에 있는 클로스터, 크레스킬, 데마레스트보다 노선이 한두개 더 많아서, 맨하탄 드나들기가 더 편하다. 테나플라이는 한인촌과도 딱 적당한 만큼 떨어져 있다. 한인촌이 너무 가까우면 미국 와 있는 재미가 덜하고 아이들이 영어를 빨리 배울 가능성도 줄어들지만, 너무 멀어도 장보기, 머리깎기 등 생활에 불편이 따르게 마련이다.

|

나는 초등학교 3학년,1학년에 다니는 두 아이가 있다. 집 바로 옆에 붙은 모옴(Maugham)초등학교에 보내는데, 대 만족이다. 테나플라이에는 모옴 외에도 스틸만, 맥케이, 스미스 등 4개의 초등학교가 있다. 모두 한국학부모들의 만족도가 높은, 좋은 학교들이다. 한국아이들이 한 반에 4-5명씩 되긴 하지만 대부분 영어를 한국에서 꽤 익히고 왔거나, 포트리 등 미국내 다른 곳에서 살다 온 경우가 많아, 아이들끼리 한국말을 열심히 연습한다거나 하는 우려스런 일들은 발생하지 않고 있다.

테나플라이는 타운 중앙부를 남북으로 가로지르는 기찻길을 중심으로 동서로 나뉜다. 동쪽(그러니까, 허드슨 강변에 가까운 쪽)이 상대적으로 큰 집이 더 많고 백인인구도 더 많다지만 눈에 띄는 차이는 아니다. 전반적으로 다 넉넉한 중산층이라고 생각하면 된다. 타운 중앙부에는 관공서와 도서관, 학교, 쇼핑센터 등이 모여있고 버스정류장도 여기에 위치하고 있어 편리하다. 1년 단기 체류자가 살 만한 셋집들은 전부 이 중심가에서 도보 15분 이내에 위치하고 있다. 미국에 올 집을 고를 때 일단 도시를 테나플라이로 정한 뒤 나의 제일 큰 고민은 `뉴욕 가는 버스정류장이 가까운 집`을 찾는 것이었다. 지금 와서 보니, 이건 별 문제가 아니었다. 테나플라이 셋집들은 어디나 버스정류장에서 가깝다. 참고로, 기찻길과 쇼핑가에 가까운 동네에는 아파트가 더 많고, 공간이 넉넉하고 조용한 단독주택은 기찻길 및 쇼핑가에서 좀 떨어져 있다. 그래봐야 걸어서 5~10분 상관이지만.

|

|

덧붙이자면, 테나플라이에는 고층아파트는 없다. 맨하탄 미드타운 강건너편인 엣지워러(Edgewater)나 포트리 등에는 고급상점과 헬스클럽 등을 갖춘 근사한 고층아파트가 많지만 여기는 대개 2층, 높아봐야 3층 정도의 연립주택이 있을 뿐이다. 테나플라이 같은 교외 타운에서 돈 있는 미국 사람들은 아파트에 살지 않는다. 주변에서 보면, 남편은 기러기로 한국에 남고 엄마만 아이들을 데리고 나와 있는 집들 일부가 아파트에 산다. 난방비가 덜 들고, 눈 치우기 등 집 관리에 관련된 노동 부담도 덜하기 때문이다. 하지만 우리가 언제 또 마당 딸린 집에서 새 소리 들으며 살아볼 수 있을까. 나는 단독주택을 선택했고, 지금도 후회 없이 생활을 즐기고 있다.

맨하탄 가는 버스는 166, 84, 20 등 세가지 노선을 이용할 수 있다. 84번은 포트리에서 조지워싱턴 다리를 건너 맨하탄 북부지역 178번가 종점에 내려준다. 테나플라이에서 승차한뒤 종점까지 25~35분.

166번의 경우 익스프레스와 로컬(완행) 두가지 노선이 있다. 둘 다 `조다리`보다 남쪽까지 내려가서 링컨터널을 건너 맨하탄 42번street와 8번Ave 교차로에 있는 Port Authority 정류장에 내려준다. 로컬은 테나플라이에서 1시간 10분, 익스프레스는 50분 정도 생각해야 한다. 20번은 링컨터널을 건너 같은 포트 어쏘리티 터미널로 가기는 하되, 보다 빠르다. 승차후 40~45분 정도 걸린다. 버스에 대해서는 다른 글에서 따로 자세히 설명할까 한다.

|

단독주택의 렌트는, 내가 집을 구하던 지난해 7월 당시 2 bed room, 2 bath room= 월2,500달러 수준이었다. 테나플라이의 셋집(단독주택)은 대개 Two family house 형태이다. 샴 쌍동이마냥 좌우대칭형으로 두 가족이 살게 되어 있다. 집주인이 한쪽에 사는 경우도 있고, 아닌 경우도 있다.

내가 사는 집은 월 2,300불짜리 two family house(다락방 포함 3층)이다. 다른 집들보다 2백불쯤 싼데다 좋은 초등학교 바로 옆집이라고 좋아했는데, 다 이유가 있었다. 집이 지어진 지 오래되어 문짝과 경첩, 싱크대 등이 노후하였고, 집에 들어오는 드라이브웨이(driveway)가 비교적 길고 경사가 져서 겨울에 눈이 오면 일이 많다. 큰길가여서 조금 시끄러운 면도 있다. 미국 집 고를 때는 싸고 좋은 집 찾겠다고 너무 고생하지 말라는 말이 있는데, 내 경험상으로는 그말이 맞다. 돈대로 가는 것 같다. 백불이라도 싸면 다 그만한 이유가 있다.

월 2,300불이면 연수생 살림에 큰 돈임에는 틀림없다. 하지만 맨하탄까지 차로 30분 거리에서 앞마당에 토끼가 뛰놀며 여름에는 반딧불이가 날아드는 집에 살 수 있다면 낭비라고 할 수도 없다. 집을 구할 때는 일단 인터넷(yahoo real estates등)으로 정보를 알아보되, 실제 계약은 본인 또는 배우자가 직접 와서 보고 하는게 좋다고 생각한다. 돈이 들더라도 그게 확실하지 않은가. 우리 식구들의 필요(needs)를 충족시킬 수 있는 집인지, 주위환경은 어떤지 등은 남의 판단에 맡기기보다는 아무래도 자기가 보고 정하는 게 좋다.우리의 경우 와이프가 먼저 미국에 와서 집을 정해놓고 서울로 돌아온 뒤 짐을 싸서 함께 이사하는 방법을 택했다. 좀 번거롭고 비행기값이 추가로 들긴 했지만 국제이사에 따르는 리스크를 가장 확실하게 예방하는 방법이었다고 생각한다.

다행히 North Bergen지역은 한국인 부동산 에이전트의 활동도 활발하므로 이들을 통한다면 언어장벽을 걱정할 필요도 없다. 이 경우 한달~한달 반 집세 분량의 수수료가 붙는다는 점은 감수해야 하는데, 대신 이들이 집의 계약관계 등을 미리 점검하므로 필수거래비용이라고 생각하면 마음이 편하다. 미국 도착후 1주일-열흘 정도 호텔에 묵으면서 집을 구하러 다니는 것도 많은 사람들이 쓰는 방법이다. 그렇더라도 부동산 에이전트와 한국에서 미리 통화를 하여 집을 볼 약속을 잡도록 한다. 임대로 나온 집이라도 아무때나 볼 수 있는 게 아니라 open house 약속을 잡아야 하는 경우가 많다는 점에 유의하자.