미국에서 응급실을 이용하면 생기는 일

2박 3일 가족 여행 중에 벌어진 일이었다. 하루 전부터 컨디션이 좋지 않았던 딸아이가 둘째 날 더 안 좋아졌다. 일정을 중단하고 서둘러 집으로 향했지만 아이는 몸살에 두통을 호소하며 울음을 멈추지 못했다. 할 수 없이 가장 가까운 ‘어전트 케어(urgent care)’를 찾았다. 주말에도 운영을 하고 예약도 필요 없는 의원급 병원이다.

한 시간 정도 기다린 끝에 만난 의사는 바이러스 감염을 의심했다. 하지만 진단 키트를 가지고 있지 않다며 가까운 병원 응급실로 전원을 권유했다. 병원비는 계산하지 않아도 된다고 했다. 감기약 처방을 받으러 가도 기본이 100달러인지라 당연히 그 정도를 예상했지만 의외였다. ‘미국에서도 공짜 의료를?’하며 반색했다. 추후 무슨 일이 벌어질지 알지 못한 채…….

안내 받은 곳은 규모가 꽤 큰 중형급 병원이었다. 미국에서 응급실은 웬만하면 가는 게 아니라는 얘긴 이미 들었지만 당시엔 돈보단 아이의 건강이 먼저라는 생각에 망설일 틈이 없었다. 간호사는 응급실 내 침대가 있는 방으로 안내했고 그곳에서 독감과 코로나 등 4가지 검사를 받았다. 결과를 기다리는 사이 의사가 들어와 5분 정도 얘기를 나눴다. 어디서 왔느냐, 자신이 다음 달 태국으로 여행을 가는데 한국이랑 얼마나 가깝냐는 둥 시답지 않은 질문만 하고 돌아갔다.

약 한 시간 뒤 나온 검사 결과, A형 독감이었고 타미플루 처방을 받았다. 미국에선 한국과 달리 환자가 선호하는 특정 약국을 지정해서 처방전을 준다. 주로 집과 가까운 마트의 ‘드럭 스토어’를 선택하는 것이 일반적이다. 하지만 웬걸, 해당 약국에 갔더니 재고가 없단다. 결국 그날은 약을 구하지 못했다. 타미플루는 증상 발현 48시간 내에 복용해야 효과가 있기 때문에 마음이 급했지만 방법이 없었다. 다음날 추가로 다섯 곳을 더 돌아다닌 끝에야 겨우 구할 수 있었다. 다만 미국은 당초 처방을 받았던 약국이 아닌 다른 곳에서 약을 받아가려면 원래 약국에서 실제로 약을 판매하는 약국으로 처방전을 보내줘야 한다. 이 전산 작업이 대략 한 시간 정도 걸린다. 이 정도면 전산이 아니라 사람이 배달해도 될 시간 아닌가.

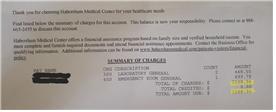

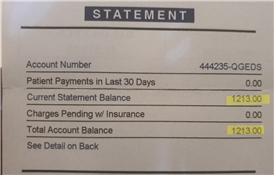

잊고 지낼 무렵 우편으로 응급실 고지서가 날아왔다. 1148달러. 100만원이 훌쩍 넘는 돈이었다. 응급실 한 시간에 100만원이라니, 헛웃음이 나왔지만 이게 끝이 아니었다. 두 달 뒤 두 번째 고지서가 날아왔는데, 이번엔 1213달러였다. 응급실 비용으로만 한 달 생활비가 나간 셈이다. 처음 고지서는 검사비용과 응급실 이용료, 두 번째 고지서는 의사 진료비란다. 5분 동안 휴가 계획만 늘어놓던 의사의 얼굴이 스쳐갔다. 다행히 필자는 연수를 오기 전 보험에 가입해 전액 보상을 받을 수 있었다. 하지만 독감 검사 한 번 받는데, 수백만 원이 드는 미국의 살인적인 의료비에 고개를 내저을 수밖에 없었다. 보험사 직원 말이 배에 가스가 차서 캘리포니아 병원 응급실을 이용했던 한 연수생은 1만 오천 불이 나왔다고 했다.

그림 > 첫 번째 응급실 고지서 ($1148.34)

그림 > 두 번째 응급실 고지서 ($1213)

문제는 비싼 의료비 걱정이 비단 연수생 등 이방인만의 것이 아니라는 것이다. 다른 OECD 국가들은 평균 병원 입원비가 1만 530달러(약 1,000만원), 평균 입원일이 7.8일인 데 반해 미국의 경우는 2만 1,063달러(약 2,300만 원)에 6.1일이다. 또 미국에서 일어나는 파산의 66퍼센트는 의료 관련 문제에서 비롯되고, 이 때문에 해마다 50만 명에 이르는 이들이 중산층에서 빈곤층으로 밀려난다. 1)

미국의 의료 기술이 세계 최고라는 걸 부인할 사람은 없다. 하지만 상당수 미국인들이 그 최고의 기술을 누려볼 기회조차 얻지 못하고 있는 것이 현실이다. 대부분 비싼 의료보험에 가입할 수 없는 빈곤층이다. 한국에서 건너와 미국 영주권을 얻은 한 분은 ‘미국에서 암이 걸리면 병원비 때문에 치료를 포기하는 사람이 적지 않다.’며 ‘자신도 은퇴하면 한국에서 노년을 보내고 싶다.’고 말했다. 월급에서 족족 빠져나가는 건강보험료가 아깝지 않은 순간이었다.

1) 무엇이 옳은가 (세계사), 후안 엔리케스, p.242