미국의 재난 안전 시스템

켄터키 주 렉싱턴 시 비상관리부 매니저인 팀 브랜드위(Tim Brandewie)가 현장 방문한 마틴스쿨 학생들에게 미국 재난 안전 시스템에 대해 소개하고 있다.

켄터키 주는 최근 1년 새 한국 언론도 뉴스로 다룰 정도로 큰 재난이 두 차례나 터졌다. 지난해 12월엔 미국 역사상 최악으로 기록된 토네이도가 덮쳐 큰 인명과 재산피해가 났다. 올해 7월에도 큰 홍수가 나 많은 사망자가 발생했다. 켄터키 주 공식 집계에 따르면 지난해 토네이도 사태 땐 58명이 사망하고 600명 이상이 부상당했다고 한다. 이번 홍수도 40명이 사망한 참사였다.

한국도 최근 홍수와 태풍으로 많은 피해를 입었던 터라 필자가 다니고 있는 마틴스쿨(켄터키대 행정대학원) 수업 시간 화두가 됐다. 지도교수인 마이클 차일드레스(Michael T. Childress) 교수가 미국의 재난 안전 시스템에 대해 특별 강의를 했고, 현장 학습 기회도 마련했다. 덕분에 지난 9월 22일 켄터키 주 렉싱턴 시 비상관리부(Emergency Management)를 직접 견학할 수 있었다. 강의와 현장 방문을 통해 알게 된 미국의 재난 안전 시스템을 간략하게 정리해 본다.

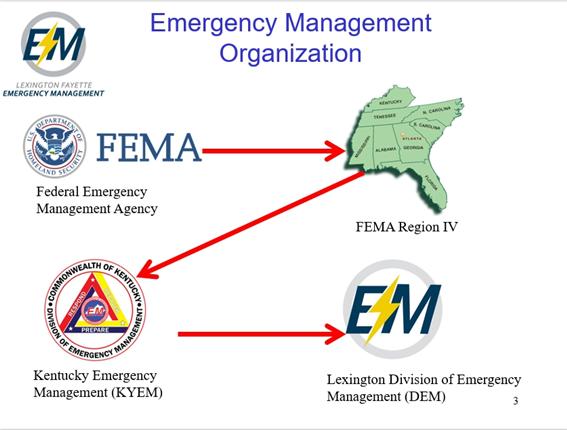

미국은 워낙 땅덩어리가 넓다보니 총 4단계로 조직을 나눠 비상 상황을 관리하고 있다. 최고 기구로 모든 상황에 대해 가장 많은 권한을 가진 기관은 연방재난관리청(FEMA, Federal Emergency Management Agency)이다. FEMA는 미국 50개 주를 9개 지역으로 나눠 관리하는데, 켄터키 주는 테네시, 조지아, 플로리다 주 등과 함께 ‘Region 4’(지역본부)에 속한다.

FEMA 지역본부는 Kentucky Emergency Management란 기구를 통해 켄터키 주를 관할하고 있다. 이 기구는 또 Lexington Division of Emergency Management라는 조직을 통해 필자가 있는 렉싱턴 시를 관리한다고 한다. 도표로 보면 다음과 같다.

미국은 이런 체계를 통해 테러, 지진, 태풍, 대홍수, 대형 산불 등 국가적 재난이 터졌을 때 일사분란하게 한 조직으로 움직인다고 한다. 연방정부인 미국이 재난에 신속하게 대응할 수 있는 이유다. 지난해 토네이도 때는 미국 전역에서 구호 인력이 파견돼 복구에 나섰다. 올해 홍수의 경우 켄터키 주 남서부의 산간지방에서 발생했는데, 렉싱턴 시는 물론 켄터키 전체 구호 인력이 긴급 파견됐다.

현장방문에서 만난 렉싱턴 시 비상관리부 매니저 팀 브랜드위(Tim Brandewie)는 “재난 상황에선 사람들이 명확하게 판단하고, 빨리 행동하고, 무엇을 해야하는지 알아야 피해를 줄일 수 있다”고 말했다. 이를 위해 렉싱턴 시는 재난 상황이 터졌을 때 20분 이내에 모든 시민에게 휴대전화 문자메시지를 보내고 라디오 알림을 내보낼 수 있는 시스템이 갖춰져 있다고 한다.

렉싱턴의 소방력도 눈에 띄는 부분이었다. 인구 30만명인 렉싱턴엔 총 24개의 소방센터가 곳곳에 분산돼 있으며, 570명의 소방관은 모두 긴급 의료 서비스(Emergency Medical Service) 자격증을 갖추고 있다고 한다. 따라서 모든 소방관이 위급 환자에 대해 응급 조치를 취할 수 있는 능력을 갖추고 있다.

이곳 렉싱턴에서 두 달 남짓 거주하면서 느낀 것 중 하나가 유독 소방차 출동이 잦다는 것이다. 운전을 하다 보면 거의 이틀에 한 번 꼴로 소방차가 사이렌을 울리고 출동하는 것을 볼 수 있다. 하지만 이는 꼭 화재로 인한 것이라기보단 응급환자 발생 신고를 받은 소방인력이 출동한 경우도 상당하다는 게 팀 브랜드위의 설명이었다.