미국에 오면 꼭 가봐야 한다는 그랜드 캐니언. 워킹맘 딸을 대신해 한국에서 매일 같이 돌봐줬던 손주들이 눈에 밟혀 미국행 비행기에 오르기로 한 부모님을 위해 그랜드 캐니언 여행 계획을 짰다. 차로 8시간 걸리는 만큼 중간에 쉬어 갈 라스베이거스와 돌아오는 길에 쉬어 올 세도나, 피닉스, 팜스프링스까지 전체 일주일 일정이었다. 그런데, 2주 앞두고 어머니께서 한국에서 발목이 부러져 깁스를 한 채 휠체어를 타고 오시게 됐다는 소식을 접했다. 그럼에도 아이들의 겨울방학에 맞춘 일정이었기 때문에 트래킹만 최소화한 채 예정대로 여행을 진행하기로 했다. 걱정은 산더미. 그러나 이런 걱정은 모두 기우였음을 깨닫는 데는 그리 긴 시간이 걸리지 않았다.

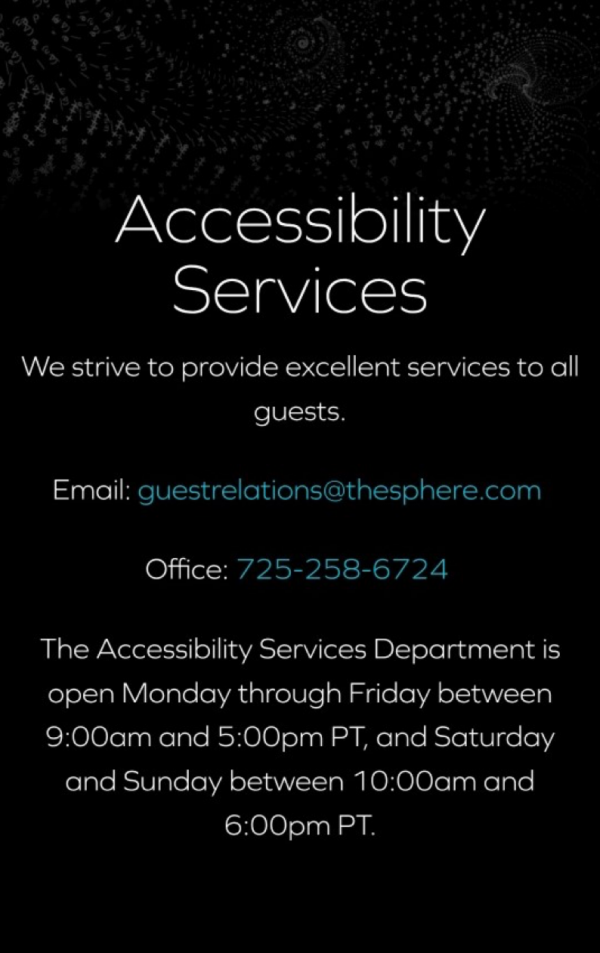

첫 경유지였던 라스베이거스. 2시간 넘게 걸어 다니며 구경하는 동안 휠체어가 가지 못할 곳은 없었다. 전동 휠체어가 아닌지라 가족들이 밀어주는 수고로움은 감당해야 했지만 그게 다였다. 승강기와 경사로가 곳곳에 설치돼 있었고, 일부 시설에선 장애인 출입구를 통해 오히려 더 빨리 입장할 수도 있었다. 미리 예약해둔 공연장도 마찬가지였다. 상황을 설명하자 휠체어를 탄 상태로 공연을 볼 수 있다는 답이 돌아왔다. 조금 미리 도착해 좌석을 살펴보고 예약한 자리에 앉을지, 휠체어에 앉아 관람할 수 있는 accessible 좌석으로 변경할지 결정하란다. 실제로 공연장은 경사가 심해 깁스를 한 채 내려가기는 위험했고, (어머니는 한국에서 발목에 금이 간 상태에서 계단을 내려가다 또 넘어지시며 부상이 악화된 상태였다.) 부모님은 예약한 좌석과 동일한 블록의 accessible 석으로 자리를 옮겨 계단을 내려가지 않고 공연을 볼 수 있었다.

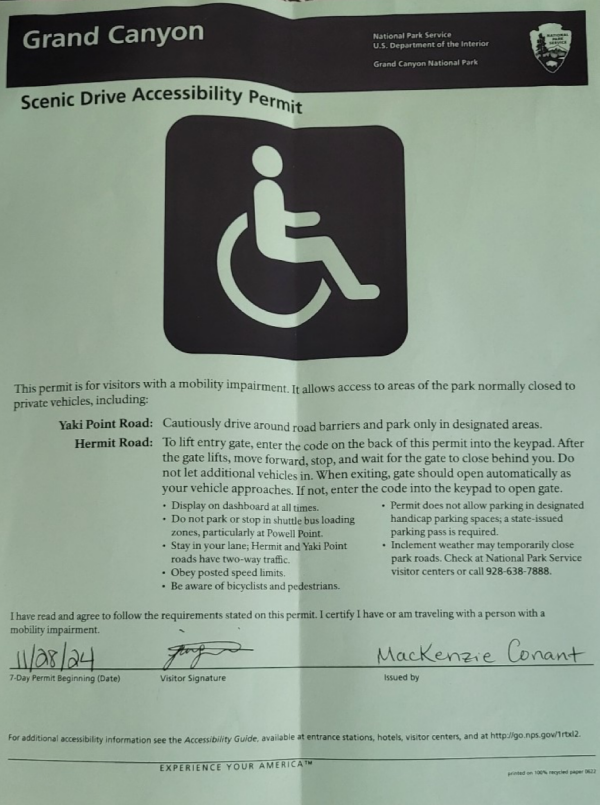

국립공원인 그랜드캐니언. 먼저 방문객 센터를 찾아 지도를 받으면서 어머니가 휠체어를 타고 이동해야 한다는 사실을 설명하고 차로 갈 수 있는 구간이 어디까지인지를 물었다. 그런데! 깁스한 채 휠체어를 탄 어머니를 본 직원의 답은 기대 이상이었다. 차량에 놓아 둘 스티커를 건네면서 방문객에게 허용된 제일 끝 구간까지 차가 들어갈 수 있는 방법을 알려주는 것이었다. 일반 차량은 진입이 통제되고, 셔틀버스를 타고 들어가야만 하는 구간이었다. 일반 차량이 해당 구간에 뒤따라 들어가선 안 되니, 진입한 이후에는 다른 차량이 들어갈 수 없도록 조치해달라는 당부도 잊지 않았다. 그렇게 그랜드캐니언을 돌아본 하루, 불편한 몸으로 괜히 미국까지 온 건 아닌지 딸의 눈치를 보던 어머니는 무거운 마음을 내려놓고, 모든 뷰포인트의 짧은 트레일 들을 휠체어를 타고 마음껏 구경할 수 있었다.

호텔에서는 로비에서 방까지의 이동이 문제였다. 휠체어 대신 목발을 짚고 이동했는데 승강기와 방의 거리가 너무 멀면 걷기가 힘들었다. 상황을 얘기했더니, 예약한 방과 동급인 accessible room으로 방을 배정해 줬다. accessible room에는 문턱이 없었고, 화장실과 욕실에는 잡을 수 있는 지지대가 설치돼 있었다. 모든 accessible room이 사전 예약돼 변경이 불가능한 경우에는 최대한 승강기에서 가까운 객실로 바꿔주는 배려를 받았다. 부모님은 홀가분한 마음으로 일주일의 여행 일정을 잘 마무리하시고 한국으로의 귀국 비행기에 오르셨다.

비록 부모님의 불편은 일시적인 것이었지만, 영구적 장애가 있는 사람을 포함해 몸이 불편한 사람이 외국에서 사는 것과 한국에서 사는 것이 얼마나 다른가는 비단 나만 느낀 것은 아니다. 직접 경험하진 않았더라도 미국이든 캐나다든 유럽이든 외국을 찾은 사람들은 대부분 한 번쯤 비슷한 생각을 이야기한다. 몸이 불편한 사람을 주변에서 쉽게 찾아 볼 수 있고, 대부분의 건물에 장애인을 위한 시설이 설치돼있기 때문이기도 하지만, 가장 다르다고 느끼는 건 대체로 인식이다. 몸이 불편한 사람을 기다려주거나, 문을 잡아주는 것을, “no problem”을 넘어선 “my pleasure”, 괜찮음을 넘어선 당연한 일로 인식한다. 불편한 시선을 보내지 않는 것은 물론, 당연한 배려이기에 특혜라고 인식하지도 않는다. 물론, 그 혜택을 누리기 위한 얌체족에 대한 이야기도 최소한 내가 있는 동안엔 들어보지 못했다.

몸이 불편한 사람들을 위한 주차장은 물론 건물 내 별도 시설을 배치할 수 있을 정도로 땅이 넓은 덕분이라고 말할 수 도 있을 테고, 시간에 쫓기지 않는 문화 때문이라고도 말할 수 있겠지만, 나는 이런 다름의 배경 하나를 교육에서 찾을 수 있었다. 아이들 학교에는 장애를 가진 학생들을 위한 반이 따로 있다. 장애 학급에 배정된 학생 수별 교사 비율이 일반 학급에 배정되는 교사 비율보다 높은 것은 물론이고, 장애가 심한 아동은 교사가 1:1 케어를 하는 것이 당연시된다. 하지만 학생들이 어울리는 데는 아무 제한이 없다. 점심시간이나 놀이 시간에는 모든 학생들이 어울려 활동을 한다. 학교에서 있었던 일을 말하는 아이들에게선 다른 친구들과 나눈 이야기 못지않게 몸이 불편한 친구와 나눈 대화, 함께 한 놀이 얘기도 종종 들을 수 있다. 이렇게 자란 아이들이 장애인과 함께 어울려 사는 사회를 자연스럽게 받아들이는 건 어쩌면 당연한 것 아닐까.

나라마다 흘러온 역사도 다르고, 갖추지 못한 시설들을 하루아침에 모두 설치할 수는 없다는 걸 모르지 않기에, 또, 예산 우선순위를 놓고 벌어지는 치열한 다툼을 취재 현장에서 봐왔기에, 한 단면만 보고 외국을 맹목적으로 치켜세우고 우리나라를 비난할 의도는 전혀 없다. 다만, 몸이 불편하다고 해서 가지 못할 곳은 없다는 생각, 그렇기에 일상생활 속 그들을 불편한 시선으로 볼 이유 역시 전혀 없다는 너무나 당연한 인식만큼은 우리나라에서도 널리, 그리고 빨리 일상생활에 녹아들기를 기대해본다.