새들에게 배운다 backyard bird watching

연수 기간 중에는 소소한 즐거움을 발견할 일이 많다. 마음이 여유로운 덕분이다. 미국에서 예상치 못하게 갖게 된 취미생활이 여럿 있는데, 그 중 첫손에 꼽는 것이 새 관찰이다.

생전 그런 취미를 가져 보리라고 생각치는 못했다. 탐조활동이라면 일단 쌍안경을 들고 저 멀리 나가야 하는 것이라고 여겼기 때문이다. 그런데 우연히 방문한 홈 디포에서 허밍버드(벌새)와 다른 새를 위한 모이통(feeder)을 팔고 있는 것을 본 것이 시작이었다.

이곳에는 허밍버드 피더를 달아놓은 집이 꽤 많다. 안에 물이 차 있는 경우가 많은데, 정확히 그게 뭔지는 잘 몰랐다. 홈디포에서는 친절하게도 허밍버드 피더와 함께 내용물(넥타), 그리고 해바라기 씨 등 일반적인 새 모이를 위한 튜브형 피더와 새밥 등을 함께 진열해 놓고 있었다. 허밍버드 피더+넥타, 튜브형 피더+새모이 4종을 사는 데 20달러 정도 들었던 것 같다.

* 허밍버드를 코앞에서 보려면

처음엔 그간 본 대로 집 앞 나뭇가지에 허밍버드 피더를 걸었다. 실로 줄을 매었는데 곧 그러면 안 된다는 것을 깨달았다. 허밍버드 밥통은 아주 자주 갈아줘야 한다. 통에 가득 채우는 게 아니고 몇십ml 수준으로 조금 넣고 며칠 후 남은 것은 버려야 한다. 집집마다 달아둔 허밍버드 피더 중엔 잘 관리되지 않는 것이 많다. 대개 안에 들은 것은 썩은 물이나 빗물이란 얘기다. 허밍버드들도 오래된 피더는 꺼리는 것 같아 보였다. 자연의 꽃에서는 늘 싱싱한 꿀물이 나오지만, 사람의 설탕물은 어제 괜찮았더라도 오늘 상할 수 있다. 부지런하지 않으면 상한 밥을 주는 셈이다.

넥타의 적정 교체시기는 1~2일이라는 글도 있고 3~4일마다라는 조언도 있는데 날씨에 따라 다르다. 캘리포니아는 2~3일에 한 번은 갈아주지 않으면 곧 발효가 되고 곰팡이가 생긴다. 더운 여름엔 매일 갈아주는 게 정답일 것이다. 그러니 가지에 너무 꼭 매어버리면 곧 다시 풀어야 하니 불편하다. 고리로 건다면 캐러비너처럼 여닫을 수 있는 것으로 쓰면 바람에 버틸 수 있을 것 같다.

하지만 불청객이 있다. 설탕물에 꼬이는 개미떼다. 이열종대로 회전초밥집 컨베이어벨트처럼 설탕물을 실어 나르는데, 자리를 아무리 바꿔도 몇 시간 되지 않아 개미에게 탐지된다. 피더 안에서 수백마리는 족히 될 개미 뭉치를 발견하는 일도 순식간에 벌어진다. 익사한 개미들은 설탕물이 곧 썩는 원인이기도 하다. 몇 가지 방법을 시도하다가 내가 찾은 방법은 ‘해자’다. 개미가 물을 건널 수는 없으므로, 얕은 물통 속에 허밍버드 피더를 두는 것이다. 다른 사람들이 그리 하는 것은 아직 못 봤는데 내 방법이 제일 좋다고 생각하고 있다.

처음 하루 이틀은 방문자가 없었지만, 소문이 나는 데는 오래 걸리지 않았다. 허밍버드가 하루에도 몇 번씩 찾아오기 시작했다. 초록색 바탕에 목 쪽이 붉은 색이었다. 처음에는 인터넷 검색을 통해 Ruby-Throated Humming bird라고 여겼다. 가장 흔한 종류라고 해서다.

처음 사온 넥타는 곧 소진됐고, 설탕과 물을 4대 1로 섞어 주면 된다기에 이후에는 그렇게 하고 있다. 사실 처음 사온 넥타도 자연의 꿀이 함유돼 있다고 홍보하고 있었지만 기본적으로 설탕물에 꿀을 아주 약간 첨가한 수준이었다. 이제 생각해 보면, 우리가 새밥을 주기 시작한 게 가을이었기 때문에 더욱 더 허밍버드를 자주 볼 수 있었던 것 같다. 봄이 되어 꽃이 많이 피자 방문 빈도가 확연히 줄었다. 허밍버드는 경계심이 비교적 강하지만 익숙해지면 팔 하나 정도 거리에 사람이 서 있어도 개의치 않고 피더에서 설탕물을 빨다 간다. 그러면 이 작은 친구들을 더 자세히 볼 수 있다. 허밍버드 피더에는 허밍버드 외에도 다른 작은 새들이 입을 대는 경우가 있다. Chickadee가 대표적이다.

* 도서관에서 도감을 빌려보자

도서관에서 bird 섹션을 가보니 꽤 여러 가지 backyard bird에 대한 책이 있었다. ‘Birdnote’라는 책은 북미지역의 친숙한 새에 관한 라디오 방송 내용을 편집한 것인데 읽기 쉽고 재미있었다. 이외에 도감류 책을 작은 책부터 백과사전 같은 종류까지 두루 빌려다 찾아보게 됐다. ‘아는 만큼 보이는’ 즐거움이 갈수록 커졌다.

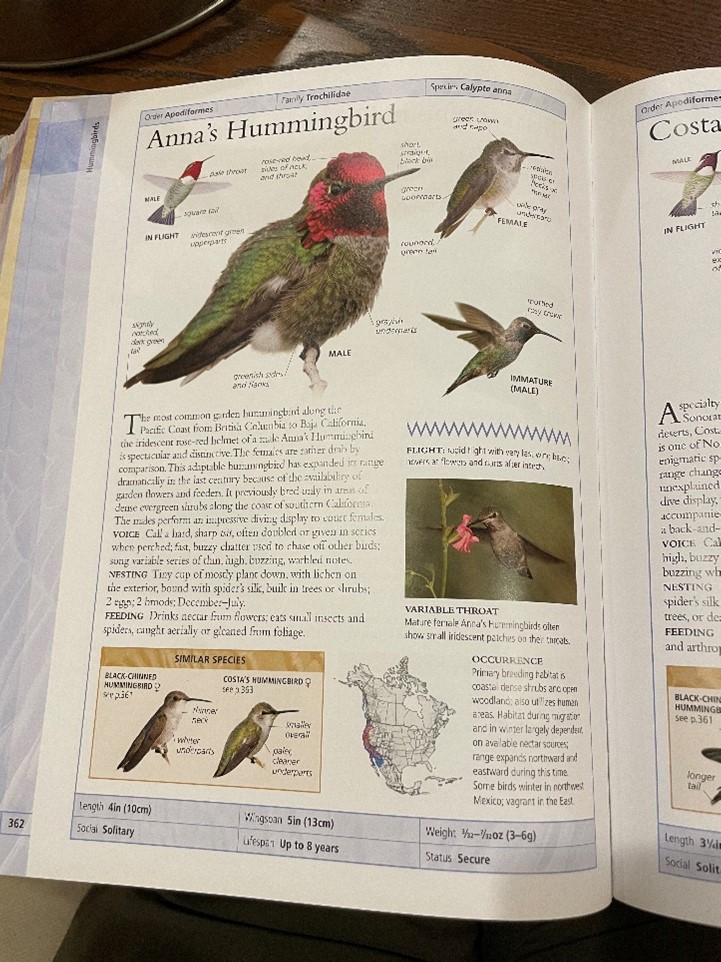

이렇게 찾아보니, 우리 집에 오는 허밍버드는 처음 생각했던 종이 아니었다! Anna’s Humming bird라는 서부 지역에 흔한 종류였다. 처음 생각한 Ruby-throated는 동부에 사는 종이었다. 빛에 반사되는 각도에 따라 아주 다른 색깔로 보이는 게 허밍버드인데, 더 자주 자세히 관찰하자 분명히 붉은 후드를 쓴 녀석이라는 것을 확인할 수 있었다.

몇 차례 ‘이 새인가 보다’ 했다가 다른 새인 것을 확인하는 경험을 통해 인터넷을 통해 찾는 것보다 백과사전류가 더 검색결과가 좋다는 것을 알게 됐다. ‘common backyard bird’ 이런 식으로 찾아본 결과는 지역 특성이 반영되지 않는다. 물론 Californian bird 등으로 검색하면 훨씬 나았겠지만, 처음에는 서부와 동부의 새들이 어떻게 다른지, 사막 지역과 캐년 지역과 해안의 새들이 얼마나 다른지를 파악하기가 쉽지 않았다. (미국은 정말 넓다.) 반면 그림이 제공되는 도감은 우선 큰 종을 확인해서 하위 분류로 내려가고, 유사종과의 차이점을 비교해 원하는 타깃을 특정할 수 있다. 염두에 둔 종의 계절별 거주지역과 아주 드물어 관찰이 힘든 종인지 흔하게 볼 수 있는지 여부 등을 살피면 대체로 결론이 나온다. 아이들과 같이 찾아볼 수 있는 것도 장점이다.

(Junco가 새로 태어난 어린 자녀들에게 밥을 먹여주고 있는 모습.)

사람과 거주지를 공유하고, 심지어 피더에 찾아오기도 하는 backyard 버드의 종류는 아주 많지는 않다. 도서관 책을 몇 권 섭렵하자 대충 누가 누군지 알 수 있게 됐다. 지역마다 다르고, 어떤 밥을 주느냐에 따라서도 찾아오는 새가 달라진다. Cracked corn이 들어가니 mourning dove가 찾아오는 식이다. 벌레를 먹는 새는 곡식엔 관심이 없고 밀웜을 주면 온다고 한다. 베리류를 좋아하는 녀석들도 있다. 홈디포 외에도 아마존 등에서도 새밥을 다양하게 구할 수 있고, Petco 같은 애완동물 용품점도 다양한 아이디어를 제공한다. 새들이 씨앗의 껍질을 까서 속만 먹는 탓에 지저분해지게 마련인데 이런 문제를 줄이려고 껍질을 깐 해바라기 씨 등을 따로 팔기도 한다.

우리 집에서 늘상 관찰 가능한 친구들은 House Finch, Chickadee, Dark-eyed Junco, White-crowned Sparrow, Californian Towhee, Mourning Dove 등이 있다. 여기에 Bushtit, Bewick’s wren, Oak Titmouse 등도 간간이 온다. 이 중에서도 우리 가족의 사랑을 가장 많이 받은 새는 Chickadee다. 우리말로는 진박새. 회색-까만색-흰색으로 구성된 경우가 많은데, 우리 집에 오는 녀석은 갈색이 강한 chestnut-backed chickadee의 하위 종류로 금문교 아래쪽 bay area에만 살고 있는 Coastal Central Californian Barlowi라고 한다. 그야말로 실리콘밸리 지역만의 토종 새다. 이런 스토리를 알게 되면, 그 전에 흔하게만 보이던 새들이 특별해 보이는 법이다.

몇 주 정도 밥을 주며 신뢰를 얻으면 사람 손에 있는 밥도 먹는다기에 열심히 시도했는데 쉽지는 않았다. 몇 주는 아니었고 몇 달에 걸쳐 조금씩 거리가 좁혀져서 최근엔 손에 있는 땅콩을 잘 집어간다. 바깥에 나가기만 하면 재빨리 근처에 와서 고개를 좌우로 까딱거리며 밥이 있느냐고 물어본다. 해바라기 씨도 잘 먹지만 땅콩이 있으면 제일 좋아한다. 땅콩은 많은 새들에게 최고의 음식이다. 다만 간이 된 사람 것을 주면 안된다. Suet이라고 부르는 땅콩 버터 등을 내어 두면 많은 새들이 (그리고 다람쥐가..) 와서 먹을 것이다. 먹이에 따라서는 딱따구리도 부를 수 있다는데 아직 우리 집에는 오지 않았다. 그리고 서부에는 Cardinal(앵그리버드의 주인공)이 없는데, 미 동부~중부 지역에서는 Cardinal도 피더에 자주 등장한다. 새밥 포장지에 가장 흔히 등장하는 예쁜 새다.

* 새들에게 배운다

새들도 금세 분위기를 파악하고 밥을 주려는 눈치면 잽싸게 와서 줄을 서는데, 나름대로 질서가 있다. Finch류들이 가장 빠르게 등장하고, 이보다 작은 Chickadee 등은 조금 기다렸다가 자기 차례를 찾는다. 모든 새가 그러는 것은 아니지만, Chickadee들은 한꺼번에 밥을 많이 먹지 않고 1번-2번-3번-1번 이런 식으로 차례대로 밥을 먹는다. 결과적으로 개체마다 골고루 비슷한 양을 먹게 된다.

또 무게가 5g에 불과한 아주 작은 Bushtit은 우리 집 앞에 거미줄과 이끼로 아주 독특한 집을 지었는데, 이 집을 짓는데 몇 주에 걸쳐 공력이 상당히 들어간다. Bushtit 암컷과 수컷 한쌍만으로는 작업을 시간 내 마무리하기가 쉽지 않다. 그래서 그 알을 낳는 부모가 아닌 다른 개체들도 집짓기를 돕는다. 우리 집 앞에서도 세 마리 정도가 부지런히 오가는 모습을 볼 수 있었다. 한 마리는 맘 좋은 삼촌이었을 것 같다.

(떨어진 Bushtit의 새집. 거미줄과 이끼를 기본으로 가지에 가방처럼 걸리게 만든다. 떨어진 것을보니 사람 머리카락, 합성섬유 등 주변 재료를 다양하게 써서 부드럽고 탄력적으로 만들었다.)

새밥을 주면 다람쥐가 나타난다. 처음엔 다람쥐에 너그러웠지만, 새밥을 주자마자 순식간에 털어가는 통에 스트레스가 되고 있다. 게다가 살아있는 모든 것은 똥과 오줌을 싼다. 새똥 외에 다람쥐의 똥오줌까지 집 앞에 쌓이는 것도 적잖은 일거리다. 다람쥐들 사이에서도 새밥 주는 집은 소문이 나고, 자기들끼리 영역다툼까지 벌인다. 다람쥐 똥오줌은 새와 달리 영역 표시의 일환으로 보인다. 청결이 중요한 성격이나 환경이라면 추천하기 어려운 취미생활이다.

그래도 집에 오는 새들을 계기로 시야가 넓어진 부분이 있다. 바깥에 나가서도 wild bird를 유심히 보게 된다. ‘벌처펀드’라고 할 때 Turkey vulture도 이곳에선 아주 흔히 볼 수 있다. 독수리eagle와 매hawk의 차이, 까마귀crow와 갈가마귀raven의 차이를 알면 하늘을 볼 때 느낌이 다를 것이다.

(전신주에 앉아 있는 Turkey Vulture)

특히 국립공원 등을 여행할 때 꼭 곰과 같은 큰 동물을 마주치지 못해도 곳곳에서 새로운 발견을 할 수 있다. 쌍안경은 큰 도움이 된다. 사진을 찍기 위해서는 줌 기능이 좋은 카메라 렌즈가 필요할 것이다. 연수자 신분에 큰 돈 들이는 것은 부담스럽지만, 쌍안경은 20~30불이면 충분하고 렌즈는 60불짜리로 아쉬운 대로 사진을 찍고 있다. 연수 기간은 한국에서 바삐 살 때는 잘 몰랐던 자연과 한 발짝 가까워질 수 있는 좋은 계기다. 이런 것은 아이들과 함께 할 수 있는 즐거움이라서 더 좋다.

(인근 공원에서 만난 파랑새, Western bluebird)