‘박물관 무료!’ 워싱턴D.C.의 또 다른 매력이다. 여타 대도시였다면 입장료가 인당 30달러는 훌쩍 넘을 월드클래스급 박물관 11곳이 스미소니언 협회(Smithsonian Institute)라는 이름 아래 공짜다. 특히 워싱턴D.C. 3대 박물관인 국립자연사박물관(National Museum of Natural History, Smithsonian), 국립항공우주박물관(National Air and Space Museum, Smithsonian), 국립미술관(National Gallery of Art, 민관 공동운영)는 필수코스다. 하지만 이런 유명 박물관 말고도 워싱턴D.C와 그 근교에는 조금은 덜 알려졌지만 훌륭한 박물관이 많다. 일방적이고 수동적인 ‘노잼’ 박물관이 아니라, 참여형∙몰입형 박물관이란 점에서 그 기획성에 다시 한번 놀라게 된다.

①Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture, 무료, 예약필수

워싱턴D.C. 랜드마크인 ‘워싱턴기념탑’ 바로 옆에 있는 박물관이다. 외관이 내셔널 몰(National Mall) 인근 도리스∙신고전주의 양식 건물과 확연히 달라 시선을 집중시킨다. 건축 디자인은 서아프리카 여성 조각상 왕관 장식에서 영감을 받았다.

흑인역사문화박물관은 버락 오바마 대통령 재임기간(2009. 1. 20~2017. 1. 20)인 2016년 9월 24일 개관했다. 10년이 채 안된 비교적 최신 박물관으로, 아프리칸 아메리칸들의 역사와 문화가 집약돼 있다. 지하3층에서 시작되는 전시는 노예선을 타고 아프리카에서 아메리카 대륙으로 오게 된 1400년대부터 미국 첫 흑인 대통령을 탄생시킨 2000년대 오바마 시대까지 연대기순으로 보여준다.

첫 인상은 여느 박물관보다 흑인 관람객이 많다는 것이었다. 선대의 역사를 지켜보며 눈물을 흘리는 흑인도 여럿 있었다. 자녀와 함께 온 흑인 가족들이 묵묵히 자신들의 역사를 짚어 올라오는 모습에 숙연해졌다.

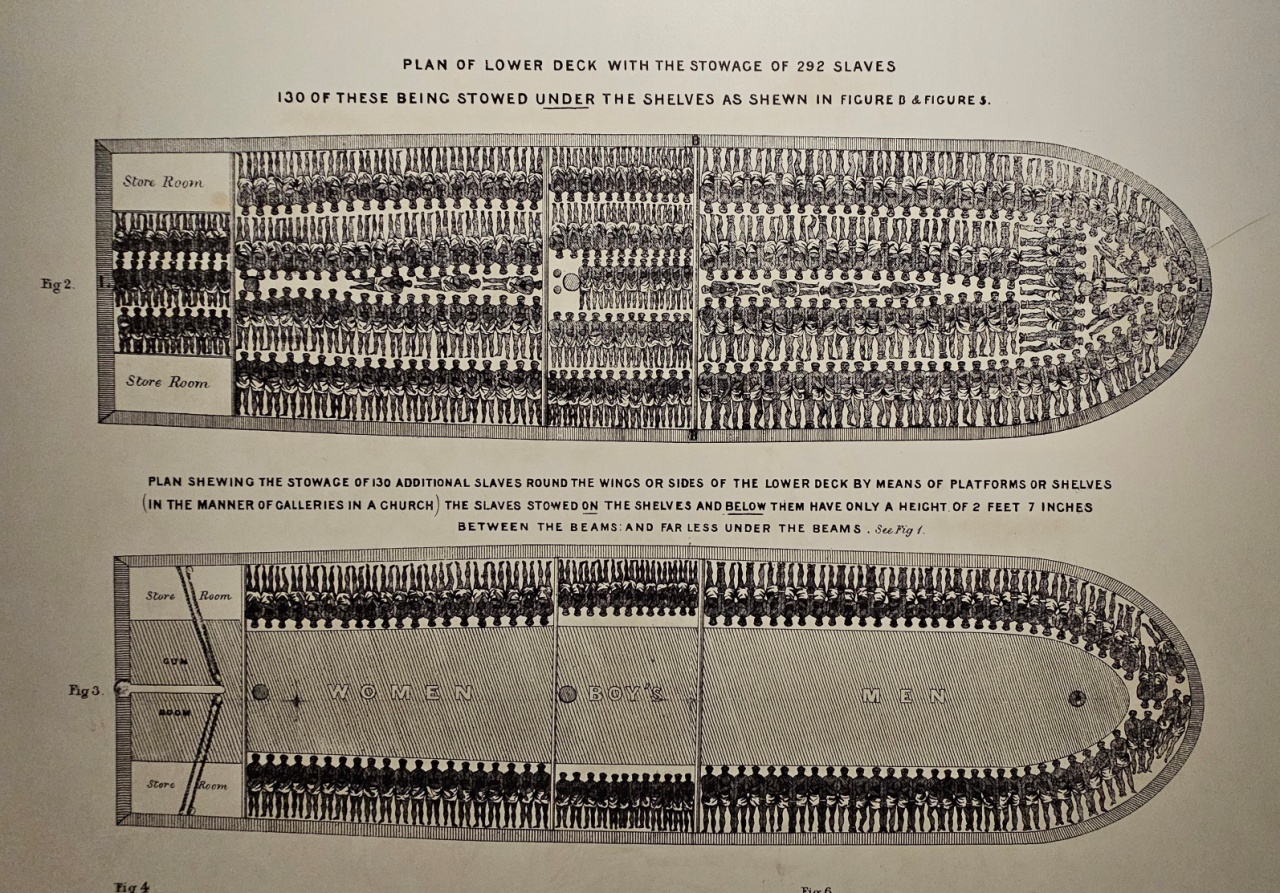

어두운 지하로 들어서면, 끔찍한 노예선과 그들을 옭아맨 쇠고랑, 그리고 훗날 그들이 교육받은 후 남긴 생생한 기록을 직접 접하게 된다. 함께 한 7살 딸아이가 묻는다. “엄마, 왜 노예선에 Girl’s는 없어?” 그제서야 노예선에 Boy’s 공간이 있다는 걸 알아챘다. 울컥했다.

1860년경까지 미주대륙으로 팔려간 아프라카인 수만 1200만여명이다. 그들의 가혹했던 노예생활, 영문없이 동원된 미국 독립전쟁(1755~1783), 그리고 남북전쟁(1861~1865), 자유인 줄 알았건만 강화된 인종격리정책, 흑인민권운동까지 흑인의 시각에서 미국사를 조명한다.

더불어 미국 남부 흑인들이 목화 수확에 사용했던 사람 키보다 더 큰 주머니, 인종격리시대 백인–유색인종을 구분한 기차 내부, 가혹행위에 쓰인 도구와 당시 자료들이 지상1층으로 올라오는 동안 계속된다. 빛을 향해 올라오면서 흑인들의 자유를 향한 열망과 투쟁, 좌절 그리고 쟁취의 역사도 동시에 느낄 수 있다.

지상에 닿으면 3층까지는 고통스러운 역사를 초월해 공동체를 건설한 흑인들이 일상에서 영위한 문화를 만나게 된다. 블루스와 재즈, 탭댄스, 패션, 아트, 스포츠 등 각종 퍼포먼스를 체험하고 참관할 수 있다. 인종갈등과 평등, 그리고 사회정의에 대해 흑인의 입장에서 다시금 생각해볼 수 있다.

②Smithsonian’s National Museum of American History, 무료

흑인역사문화박물관과 길 하나를 두고 마주한 박물관이다. 전반적인 미국 역사와 문화를 보여준다. 미국 현지인들이 가장 좋아한다는 박물관이다. 실제 미국인 지인도 “어릴 적 할머니가 쓰던 물건도 많아 자주 온다”고 했다.

3층 규모의 박물관은 미국의 정치, 경제, 사회, 군사, 과학, 문화를 총망라한다. 미국 민주주의와 한국전쟁 등 미국이 참전한 전쟁, 역대 대통령과 영부인, 에디슨과 테슬라 발명품, 운송수단, 음식, 영화, 스포츠, 엔터테인먼트 등을 볼 수 있다.

영부인관에는 역대 영부인들의 사진과 영부인들이 대통령 취임식 때 입었던 드레스, 장신구가 전시돼 있다. 또 대통령관에서는 링컨 대통령이 썼던 모자 등 대통령들의 유품을 보는 것도 흥미롭다.

엔터테인먼트관으로 가면 미국의 자유분방한 방송과 영화산업, 팝스타들의 모습을 볼 수 있다.

미국역사박물관 소개 팸플릿은 이렇게 끝맺는다. “우리는 미국 역사가 모든 사람들의 것이라고 믿습니다. (We believe that American history belongs to everyone.)”

③Glenstone Museum 무료, 예약필수

글렌스톤 미술관은 명실상부 미국 최대규모 사립 미술관이다. 워싱턴D.C.에서 차로 30분 거리에 있는 메릴랜드주 포토맥에 자리한다. 미국 다나허(Danaher)그룹 창업주이자 미술 애호가 미첼 레일스(Mitchell Rales)가 큐레이터 출신 아내 에밀리와 함께 만들었다. 2006년 무료로 개.관했다.

입장은 무료이지만 예약은 필수다. 하루 400명만 받고 12세 미만 어린이는 입장할 수 없다. 실내 전시관에서는 카메라 촬영도 금지다. 어떠한 방해도 없이 진정으로 예술을 감상하고 싶은 사람만 오시라는 무언의 메시지다. 직원들도 모두 회색 유니폼을 입고 있어 자연과 작품 감상에 방해되지 않도록 했다.

글렌스톤 미술관에 도착하면 일단 탁 트인 야외공간에 깊은 숨을 들이키게 된다. 주차선도 굵직한 돌을 이어 자연친화적으로 만들었다. 어라이벌 홀(Arrival Hall)에서 갤러리까지 목초지를 거닐고 있노라면 숨가쁜 세상을 뒤로 한 고요함이 느껴진다. 40만㎡ 규모의 녹지에 배치된 세계적인 조형물 13점을 하나씩 찾아보는 호사도 누릴 수 있다.

가장 먼저 반기는 작품은 제프 쿤스(Jeff Koons)의 스플릿 록커(Split-Rocker, 2000)다. ‘키치(kitsch, 저속하며 대중적인) 제왕’이라는 비판 속에서도 생존 작가로는 가장 비싼 작품을 생산해내는 미국의 대표 현대미술가다. 글렌스톤 미술관에 있는 거대한 강아지 얼굴 모형은 겨울철을 제외하고 계절마다 수 만개의 꽃으로 장식된다. 직원에 따르면, 생화는 시카고에서 조달되며 꽃장식은 한 사람이 이틀에 걸쳐 완성한다고 한다.

좀 더 올라가면, 초승달에 걸터앉은 세서미 스트릿의 ‘빅 버드’가 동심을 깨운다. 알렉스 다 코르테(Alex Da Corte)의 ‘태양이 지속되는 한(As Long as the Sun Lasts, 2021)’이라는 작품이다. 돌연 빅 버드가 노랑색이 아닌 파랑색으로 표현된 까닭이 궁금했다. 이유는 작가가 어린 시절을 보낸 베네수엘라에선 ‘세서미 스트릿’ 빅 버드가 파랑새 ‘가리발도’로 각색돼 방영됐기 때문이란다. 자세히 들여다보면 파랑새처럼 행복과 희망을 갈망하는 그윽한 눈빛이다. 미니멀리즘과 그레이톤의 건축물 사이에서 독보적인 총천연색을 뽐내지만 조경과 희한하게 잘 어울린다.

현존 나무 중 가장 최상급이라는 브라질산 하드우드 ‘이페(Ipe)’로 만들어진 산책로(Boardwalk)도 인상적이다. 관목을 보호하기 위해 우회하며 지그재그로 이어졌다. 조경과 톤을 맞춘 벤치 하나하나, 자로 잰듯 줄세운 산책로 나무토막 하나하나에서 글렌스톤만의 확고한 철학과 고집이 느껴진다.

길을 따라 가면 리처드 세라(Richard Serra)의 스틸 작품관과 만난다. ‘Four Rounds, 2017’라는 작품명의 각기 다른 4개 스틸 원통은 전체 무게만 82t에 이른다. 억겁의 세월의 흔적을 다 받아내겠다는 듯 웅장하게 녹슬어 간다. 미국에서는 철을 공수할 없어 독일에서 들여왔다고 한다.

갤러리 본관에 들어서면 앙리 마티스의 드문 조각품과 개인소장 탓에 볼 수 없었던 ‘액션 페인팅’의 선구자 잭슨 폴록의 ‘넘버 1’, 변기 시리즈로 유명한 마르셀 뒤샹의 ‘샘’ 8번째 에디션 등을 직접 만날 수 있다. 아쉽게도 건축가 토마스 파이퍼가 설계했다는 파빌리온은 리모델링 중이어서 둘러보지 못했다. 인공조명을 줄이고 자연광을 사용한 설계와 전용관들을 이어주는 중정의 연못이 일품이라고 한다.

④Planet Word $15

“’Word’를 주인공으로 박물관을 만든다?” 플래닛 워드로 향하면서 되뇌인 질문이다. 말 그대로 세계 언어를 한자리에 보여주는 박물관이다. 3층 규모로 비교적 아담하지만 ‘언어’가 테마인 만큼 다양한 디지털 기술을 이용해 관람객들과 양방향으로 소통한다.

3층 대형 스튜디오에 들어서면 벽면의 거대 조형물이 빛, 소리와 함께 역동하며 “영어는 프랑스, 독일, 이탈리아, 중국(ex. 케첩) 등의 언어를 수용하며 진화를 거듭해왔다. 수많은 영어 단어들이 사라지고 또 탄생하면서 위대한 언어로 발전한다“고 강조한다.

지구의 다양한 언어들을 보여주는 전시장도 있다. 한국어는 ‘김시원’이라는 여성이 등장하며 높임말을 설명한다. 모국어를 찾아보는 재미가 쏠쏠하다.

2층엔 노래방이 반긴다. ‘긴 a사운드’가 돋보이는 테일러 스위프의 노래부터 스팅, 에미넴, 디즈니 주제곡까지 남녀노소 노래를 부를 수 있도록 했다. 크고 작은 마이크와 천정에 돌아가는 조명이 분위기를 돋운다.

옆방은 천정까지 책장으로 이뤄진 공간이다. 책장으로 분한 문을 열고 들어가면 언어의 정수인 시(詩)를 읊어준다. 디지털 붓질을 하며 언어를 시각화하거나 UN, 오바마, 윈프리, 라이온킹 등 명연설, 명대사를 직접 녹음해 자신의 목소리로 들어볼 수 있는 공간도 있다.

⑤International Spy Museum 성인 $34.93 어린이 $22.21

Name: Alex David/Hometown: San Jose, Costa Rica/Occupation: Pilot/Cord Word: POMEGRANTE/Destination: Christchurch, New Zealand

국제스파이박물관이 내게 준 위장신분이다. 스파이박물관이라고 어린이를 위한 박물관으로 생각하면 오산이다. 5층 규모의 전시관엔 세계 각국의 스파이 조직과 활동에 대한 모든 것들이 실제 요원들의 인터뷰와 함께 전시돼 있다. 현대사를 첩보전의 시각에서 곱씹을 수 있는 기회를 제공한다.

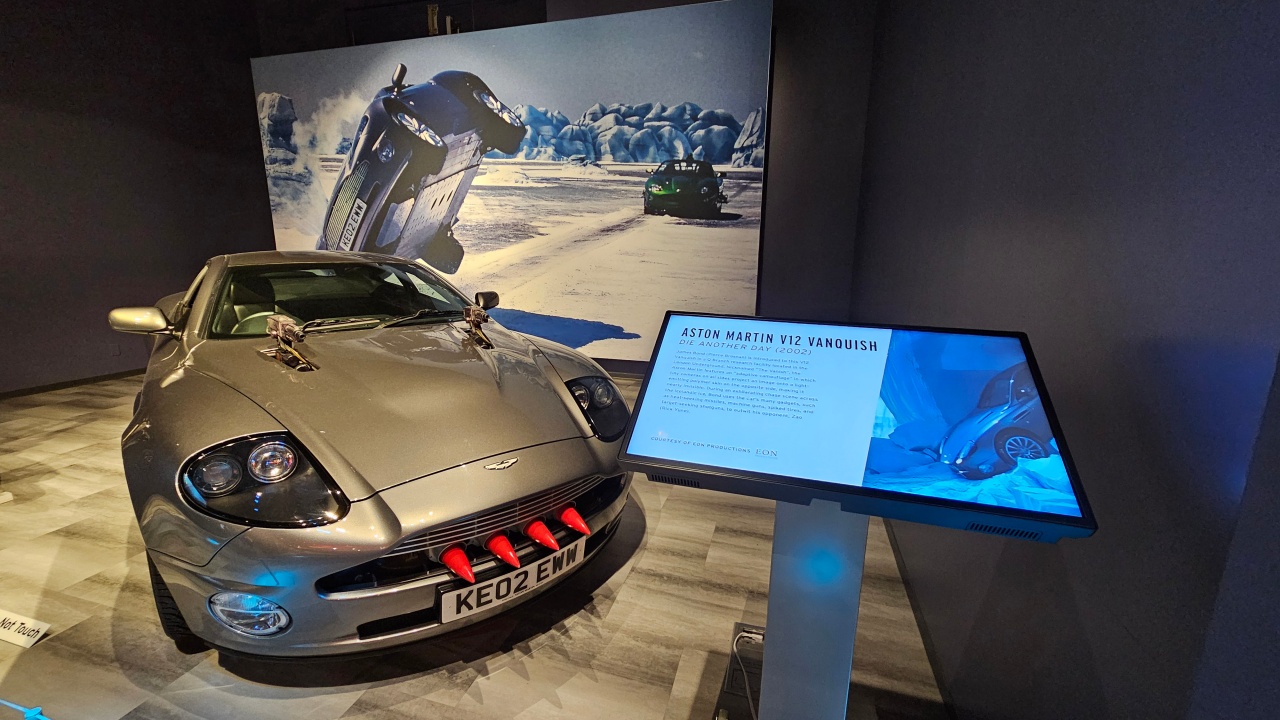

전시공간은 크게 스파이 활동과 스파이 역사로 나뉜다. 스파이 활동에 사용된 동물부터 감시 도구, 약물, 암호 생성 및 해독, 변신을 거듭하는 무기, 프로파간다 등을 보여준다.

역사 공간에서는 1∙2차 세계대전과 냉전, 그리고 미국의 오사마 빈 라덴 사살 작전과 당시 긴박했던 오바마 행정부의 상황실 모습까지 영상으로 보여주며 사실감을 높인다.

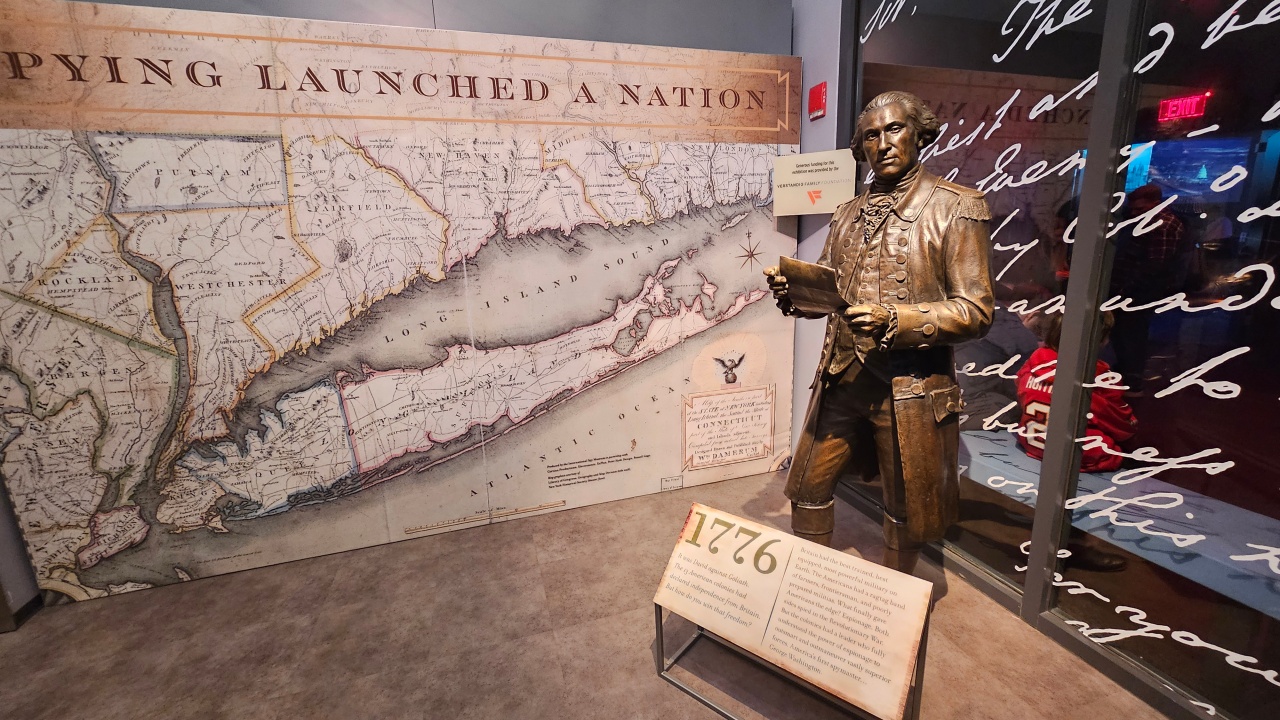

이뿐만 아니라 열악한 민병대로 이뤄진 ‘식민지’ 미국이 세계 최강 군사력의 대영제국에 맞서 독립할 수 있는 배경에는 첩보전의 힘을 완벽하게 이해했던 리더가 있었다고 설명한다. 바로 ‘미국의 첫번째 스파이마스터, 조지 워싱턴’이다.

아울러 미국이 공격당한 ‘Faithful Failures’관에서는 일본의 진주만 공습(1941. 10. 7, 사망 2403명)과 9.11테러(2001. 9. 11, 사망 2996명)를 조명한다.

국제스파이박물관의 인기는 입장객들을 비밀요원으로 만든 기획력도 한몫한다. 박물관은 5층 엘리베이터 문이 열림과 동시에 관람객들에 요원카드를 나눠주며 미션을 부여한다. 입장객들은 전시장 곳곳에 놓인 ‘Under Cover Mission-Border Control’이라는 스테이션에서 코드명을 입력한 후 새로운 지시를 확인하게 된다. 관람을 이어가면서도 ‘개입과 확장’으로 몰입도를 극대화한다.

중간중간 스파이 게임이나 교량 매달리기, 환풍기 통과 체험 등으로 재미도 배가시킨다. 임무를 완수하면 개인 이메일로 Your Cover(위장 프로필)/ Your Top Skill(뛰어난 암기력상, 예리한 관찰력상 등)/ Your Other Score(분석적 사고)/Spy like you(나와 비슷한 실제요원 인터뷰 영상) 등을 보내준다. 내 미션은 악당의 무기 운반선을 찾아내는 것이었다. 메일은 이런 문구로 끝난다. “THIS INTEL WILL SELF DESTRUCT IN 30 DAYS.”